徳 島 城 徳島県徳島市徳島町

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』による解説は、次のとおり。

徳 島 城

概 要

徳島城はJR徳島駅の北側にあり、徳島市の中心部に位置する。

吉野川河口付近の中洲に位置する標高61メートルの城山に築かれた山城と城山の周囲の平城からなる、連郭式の平山城である。

歴史・沿革

徳島城

戦国時代になると、阿波の地は群雄が割拠し、しばしば城主が入れ替わった。1582年(天正10年)には土佐国の長宗我部元親が侵攻し阿波が平定された。

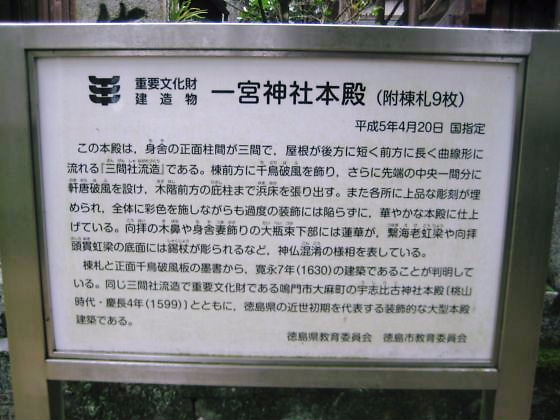

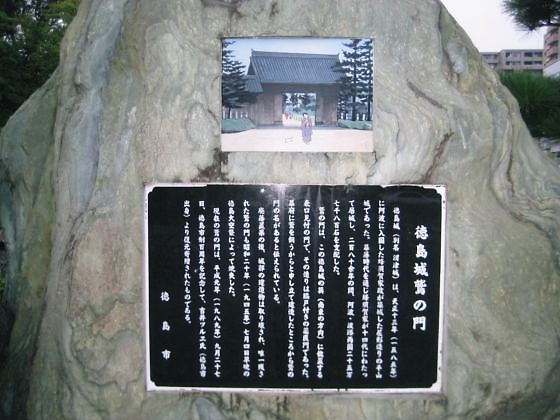

1585年(天正13年)、豊臣秀吉の四国征伐に勲功のあった蜂須賀家政(蜂須賀正勝の子)が阿波1国18万6000石を賜った。入封当初は徳島市西部にあった一宮城に入城したが、入封早々に現在の地に大規模な平山城を築造し、翌年完成した。

以後、江戸時代を通して徳島藩蜂須賀氏25万石の居城となり、明治維新を迎える。

廃城後

1873年(明治6年)に発布された廃城令により存城処分となり、1875年(明治8年)には鷲之門を除く御三階櫓以下、城内のすべての建築物が撤去された。1905年(明治38年)の日露戦争の戦勝を記念して、城跡の大半が1906年徳島公園(現 徳島中央公園)として開設され、1910年一般に開放された。

1941年(昭和16年)には表御殿庭園が国の名勝に指定された。明治以降の城地は石垣と堀、庭園、鷲之門のみが残った。

太平洋戦争中の1945年(昭和20年)7月4日の徳島大空襲により、城跡内のほとんどの建物と共に、唯一現存していた鷲之門も焼失した。しかし1989年(平成元年)に、鷲之門が復元された。