オーシャン東九フェリーで、新門司港から徳島港へ

九州、徳島、東京を結ぶオーシャン東九フェリー。9月20日新門司港19:00発、徳島港翌朝9:30着の夜間フェリーで渡った。

四国の旅は、前回に愛媛県と香川県が済んでいたので、今回は徳島県と高知県を訪ねた。

帰りは八幡浜ー別府フェリー利用。長崎を9月19日出て、帰り着いたのは10月4日だった。

オーシャン東九フェリーで、新門司港から徳島港へ

九州、徳島、東京を結ぶオーシャン東九フェリー。9月20日新門司港19:00発、徳島港翌朝9:30着の夜間フェリーで渡った。

四国の旅は、前回に愛媛県と香川県が済んでいたので、今回は徳島県と高知県を訪ねた。

帰りは八幡浜ー別府フェリー利用。長崎を9月19日出て、帰り着いたのは10月4日だった。

千仏鍾乳洞 福岡県北九州市

国指定文化財等データベースは、現在、臨時メンテナンス中で利用できないため、「福岡県の文化財」による解説を載せる。時間がなく、洞奥までは見学していない。

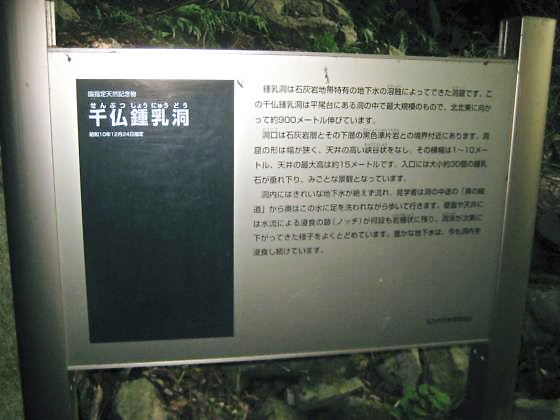

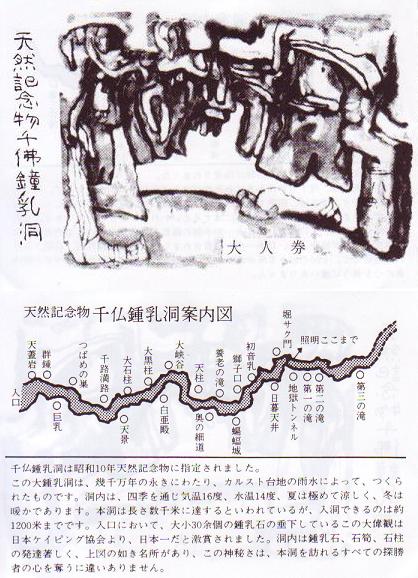

千仏鍾乳洞 国・天然記念物

【詳細】

名称 千仏鍾乳洞

フリガナ せんぶつしょうにゅうどう

所在 北九州市

指定年月日 昭和10年12月24日

【説明】

平尾台の東端、行橋を望む急斜面の標高約300m付近に位置するこの鍾乳洞は、平尾台最大規模のもので、ほぼ北北東に走向する石灰岩特有の溶蝕による洞穴である。入口付近の岩層は、石灰岩とその下層の黒色ないし緑色千枚岩から成っており、その中ほどが開口している。洞の奥行きは900m以上、幅は2mから15m、天井までの高さは1mから6m、入口には大小約

30個の鍾乳石が垂れ下がり大偉観を呈している。入口から「天蓋岩」「群鐘」「巨乳」「竜神の滝渕」などを経て奥へと進むが、洞の方向はドリーネの分布線とほぼ一致している。洞内には大小の甌穴(河水の浸食作用によって生じる鍋状の穴)があり、また接触片岩類の礫が堆積して磧(かわら)を生成していることは、この洞穴が石灰岩層の最下部に生じたことを示すものであり、洞内に流水のたえないのもこのためである。

平 尾 台 福岡県北九州市

国指定文化財等データベースは、現在、臨時メンテナンス中で利用できないため、「福岡県の文化財」による解説を載せる。

平尾台 国・天然記念物

【詳細】

名称 平尾台

フリガナ ひらおだい

所在 北九州市

指定年月日 昭和27年11月22日

【説明】

平尾台は南北約6km、東西約2km、その周辺が約40度の急斜面によって囲まれた標高300mから700mの盆状台地で、我が国特有の孤立高原カルストであるとともに、特色ある景観を示している。

台地は平尾集落を中心にして、裸出カルストの北東部と被覆カルストの南西部に二分されるが、指定地域は北東部である。台地の石灰岩は無化石であるが、おそらく上部古生代(約2億5千万年前)にできたものと推定され、この下位に黒色ないし緑色千枚岩を主とする変成岩がある。この石灰岩に接して閃雲花崗岩または花崗閃緑岩があり、硅灰石やザクロ石等のスカルン鉱物を生じ、金、銀、銅、硫化鉄等の金属鉱床を形成している。この他多くのアプライト岩脈や岩床があるため、あたかも白羊が群れているような美観を加えている。石灰岩の溶蝕によってできたドリーネは、石灰岩の走向あるいは裂罅(れっか)や節理の割れ目に沿って配列されており、その密度が大きい。このドリーネから流れた水は、基盤岩に近いところで洞床流となり、各鍾乳洞の瀑布となって放出している。

また、平尾台は地質だけでなく植生も石灰岩地帯特有の分布を示しており学術的に貴重である。

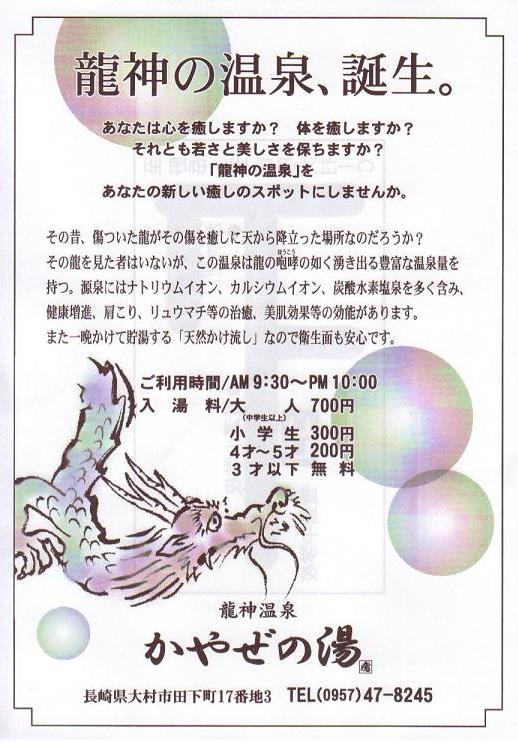

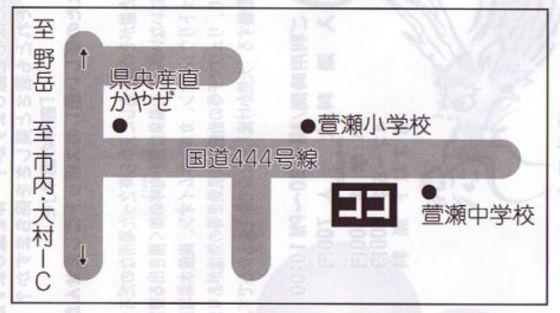

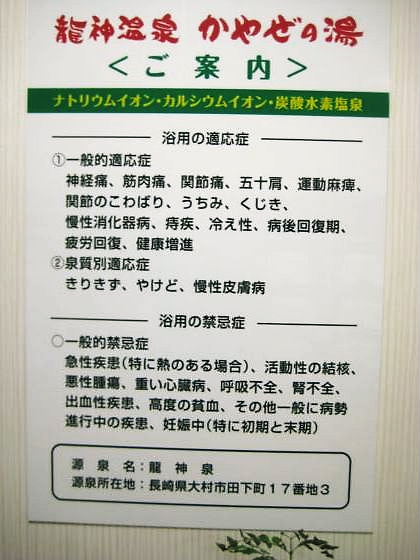

龍神温泉「かやぜの湯」 大村市田下町

大村市田下町に、龍神温泉「かやぜの湯」(天然かけ流し)が、9月1日オープンした。

国道444号大村ー鹿島線沿い。黒木渓谷の入口にある。多良山系への登山者にとって、嬉しい温泉施設。2012年10月7日(日)、郡岳から遠目越の縦走登山帰りに寄ってみた。

ここにもともと、温泉が湧き出ていた。25年前、個人の方が自宅内を300mボーリングすると、展示写真どおり源泉が50mくらいの高さまで噴き出たという。その後、現在の建築業社長が、このような形で営業することになった。

黒木渓谷は、古世紀の多良火山火口底跡と言われる。それを実証する源泉であろう。

近くの中岳町の国有林「萱瀬(かやせ)スギ植物群落保護林」では、森の巨人たち100選「萱瀬スギ 大名杉」(樹高:47m、幹周:4.9m、樹齢:推定約240年)の巨樹を見学できる。

本ブログ次の記事を参照。 https://misakimichi.com/archives/586

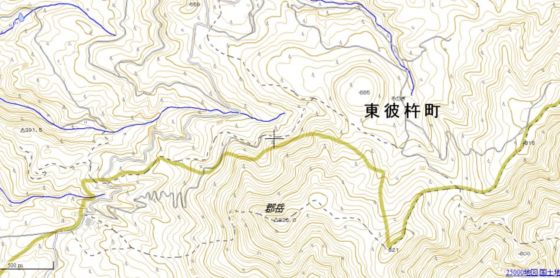

多良山系の郡岳から遠目越へ縦走 2012年10月

2012年10月7日(日)快晴。多良山系の郡岳(標高826.0m)から遠目越へ縦走。参加9人。みさき道歩会の例会。

西登山口8:37—坊岩10:05—郡岳10:38—遠目越11:44(昼食)12:30—県道出合

13:26—西登山口14:10(徒歩距離 約8km)

多良山系の全山縦走で、一部はしょった郡岳山頂から遠目越の区間1.5kmを歩くのが、きょうの主な目的。大村市野岳湖先の西登山口に車2台を駐車し歩き出す。

長崎くんち日和の絶好な快晴。坊岩から大村市街、野岳湖、大野原方面の展望は、抜群だった。坊岩から郡岳山頂まではあと10分。経ヶ岳方面は山頂からでも望めない。

郡岳山頂から遠目越まで下って昼食。雑木林内の縦走路。アップダウンはなく、徐々に下る区間であった。前回は北川内から遠目越へ登っていたので、反対の大野原方向へ下る。

すぐ未舗装の林道終点と出合い、地形図どおりその林道を近道しながら歩いて行くと、九電64号鉄塔前を通り、野岳湖への県道へ出た。西登山口までは、あと40分の県道歩きだった。

郡岳一周のまた違った新しいルートが見つかった。

黒木入口に龍神温泉「かやぜの湯」が、9月1日オープンしている。近くなので希望者のみ温泉へ入って帰った。新温泉の紹介は、次の記事で。

宮さんの参加ブログ記事は、http://blogs.yahoo.co.jp/khmtg856/30163809.html

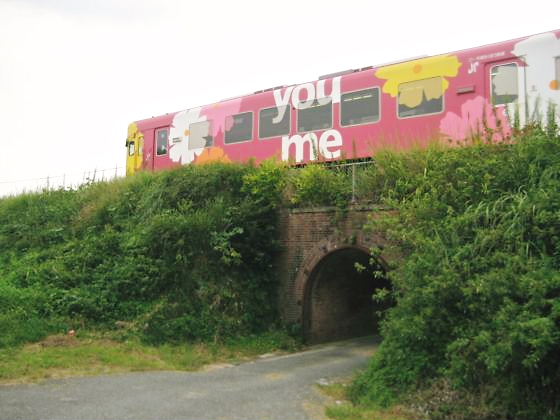

赤内田4・5・6・7・9・10号橋梁 福岡県田川郡赤村内田

HP「石橋・眼鏡橋・太鼓橋・石造アーチ橋」福岡県の石橋によるデータは、次のとおり。

写真 1〜 2 №1,877 赤内田4号橋梁

田川郡赤村大字内田 小柳

橋幅:m 径間:2.7m 拱矢:1.35m

架設:明治28年(1895)頃

平成筑豊鉄道田川線

通行止めのフェンスがしてあります。

写真 3〜 4 №1,878 赤内田5号橋梁

田川郡赤村大字内田 小柳

橋幅:m 径間:m 拱矢:m

架設:明治28年(1895)頃

平成筑豊鉄道田川線

東側 水路だけ残して埋め殺してあります。

写真 5〜 7 №1,879 赤内田6号橋梁

田川郡赤村大字内田 小柳

橋幅:5.0m 径間:2.7m 拱矢:1.35m

架設:明治28年(1895)頃

平成筑豊鉄道田川線

鉄骨で補強してあります。西側は下駄歯。

写真 8〜 9 №1,983 赤内田7号橋梁

田川郡赤村大字内田 前ヶ原

橋幅:14.0m 径間:1.86m 拱矢:0.93m

架設:明治28(1895)年頃

平成筑豊鉄道田川線

前回見落とし、今日は周辺の草刈作業でよく見えます。西側は下駄歯。

写真 10〜 11 №1,882 赤四郎丸9号橋梁

田川郡赤村大字内田

橋幅:9.5m 径間:2.7m 拱矢:1.35m 環厚:35cm

架設:明治28年(1895)頃

平成筑豊鉄道田川線

10号橋梁から北へ約100m地点です。東側ポータル切石造。

写真 12〜 13 №1,883 赤四郎丸11号橋梁

田川郡赤村大字内田

橋幅:13.0m 径間:2.7m 拱矢:1.35m

架設:明治28年(1895)頃

平成筑豊鉄道田川線

大祖神社前の橋から西側に見えます。

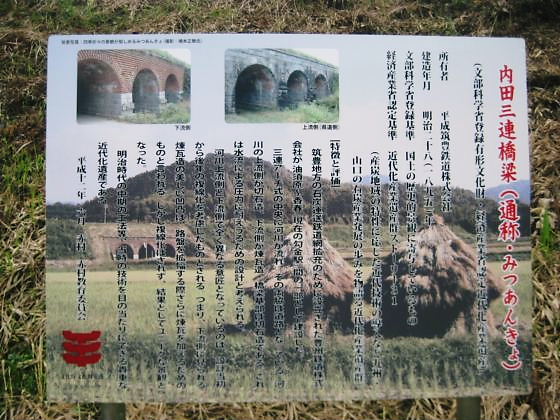

内田三連橋梁 福岡県田川郡赤村内田

HP「石橋・眼鏡橋・太鼓橋・石造アーチ橋」福岡県の石橋によるデータは、次のとおり。

№1,880 内田三連橋梁

田川郡赤村大字内田

橋幅:10.5m 径間:3.3m 拱矢:1.65m 環厚:46cm

架設:明治28年(1895)8月

平成筑豊鉄道田川線

内田三連橋梁(通称 みつあんきょ)

文部科学省登録文化財

「筑豊地方の石炭運送鉄道網拡充のために設立された豊州鉄道株式会社が油須原‐香春(現在勾金)間の一部として建設された。

三連式アーチの中央のアーチ下に川が流れ、両わきアーチ下は道路となっている。材質は、下流側が煉瓦造り、上流側とアーチ基部は切石造である。これは水流圧を受けやすい上流部分とアーチ基部を、石積みで強化したものと考えられる。一方、下流側の煉瓦の積み方は、基本的にはイギリス式であるが、アーチと周辺部分の煉瓦の積み方に特徴がある。アーチ部分は4層の煉瓦を市松模様に凹凸をつけながら積み、周辺部分はイギリス積の小口層を壁面から少し突き出して全面に、水平の帯を強調している。下流側は複線化を考慮し凹凸をつけて煉瓦が継ぎ足せるように積まれており、複線化が完成に至らず未完成部分が下流側に残り、結果として装飾的になっている。

明治時代中期の工法などの技術を知る上からも貴重な近代化遺産である。」

平成14年11月 赤村 赤村教育委員会

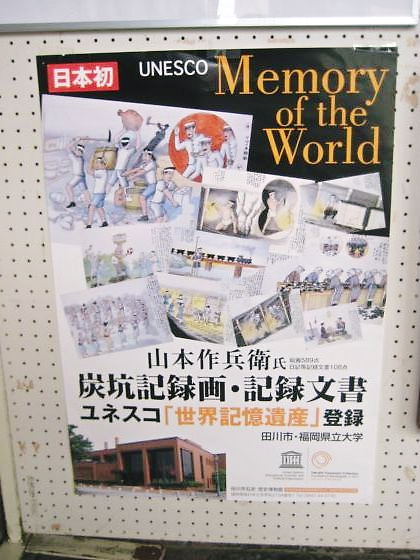

田川市石炭・歴史博物館 福岡県田川市伊田

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』による解説は、次のとおり。

田川市石炭・歴史博物館

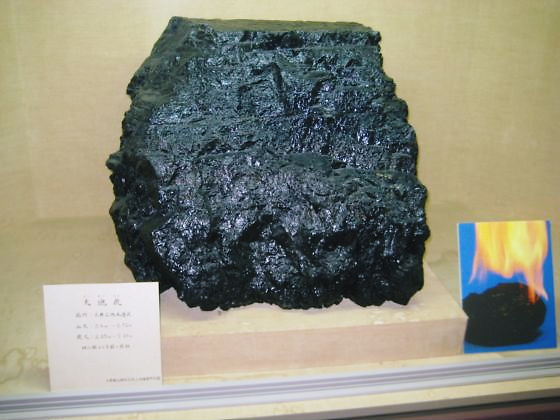

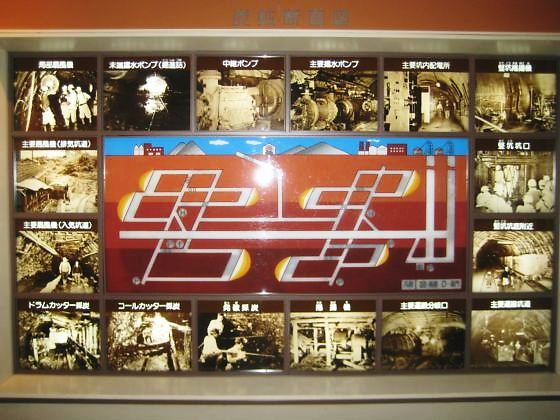

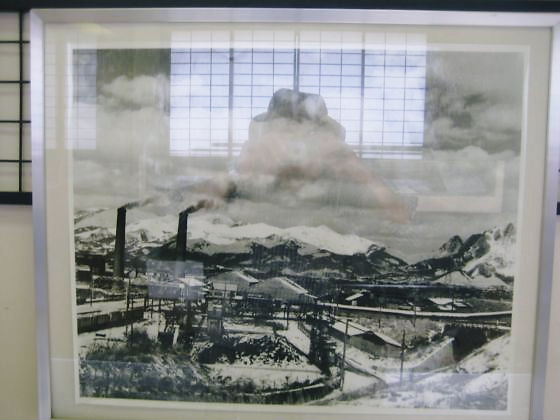

田川市石炭・歴史博物館(たがわしせきたんれきしはくぶつかん、Tagawa City Coal-mining Museum)は福岡県田川市にあり、筑豊地方最大の炭鉱であった三井田川鉱業所伊田坑の跡地に1983年オープンした、かつて日本のエネルギーを支えた筑豊炭田の石炭産業に関する資料を展示した石炭鉱業史の専門館である。

概 要 田川市の石炭記念公園内にあり、地上2階建て。

筑豊地区の石炭の生成の地質学的な解説から始まり、原始的な採掘から近代的な採掘までの、炭鉱で使われた道具や機械類の変遷を展示解説している。また炭鉱労働者の労働風景や生活を描いた絵画、写真や文学の展示もある。屋外展示スペースには実際に炭坑での作業に使われた電気機関車やトロッコ、炭坑用機械などが展示され、当時の炭鉱夫が暮らした標準的な炭鉱住宅が再現されている。現在の日本のエネルギー事情まで解説した内容の濃い博物館である。また、石炭採掘中に出土したものなどを中心とする歴史的資料も展示されている。

博物館の向かいには“『炭坑節』発祥の地”の記念碑が建っている。この公園内には三井田川炭鉱の二本煙突と伊田竪坑櫓、筑豊地区で使われた蒸気機関車9600形(59684)と貨車(石炭車)1両が保存されている。収蔵している実際の炭坑労働者だった山本作兵衛作の絵画697点が、2011年5月25日、国際連合教育科学文化機関(UNESCO)により日本で初めて“世界記憶遺産”(世界の記憶)に登録された。

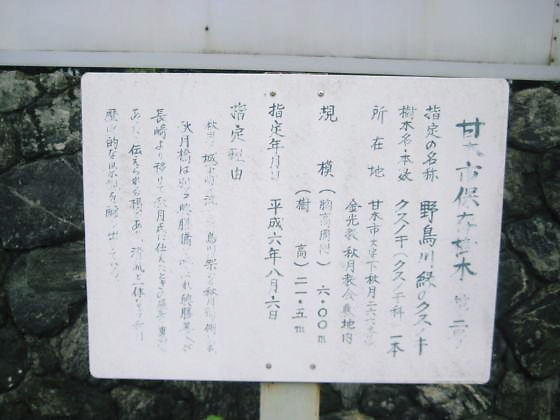

秋月のクスノキ・イヌマキ 福岡県朝倉市秋月

秋月で見かけた巨樹・名木。田中天満宮のイヌマキについて、朝倉市HPによる解説は、次のとおり。

田中天満宮のイヌマキ

朝倉市 天然記念物 平成6年8月22日指定

朝倉市下秋月

樹高24.0m、胸高周囲3.2m。樹齢400年を超える大木。田中天満宮は、もと中世秋月氏の家臣 古賀平左衛門の屋敷内にあったといわれる。島原の乱出陣の際の藩祖長興の武運祈願が成就されたため、長重の代になって島原の方向に社殿を向けて再建され、歴代藩主がたびたび参拝に訪れた。また、明治9年(1876)に秋月士族(秋月党)の集合場所として、幕末明治の動乱の歴史舞台となったところでもある。

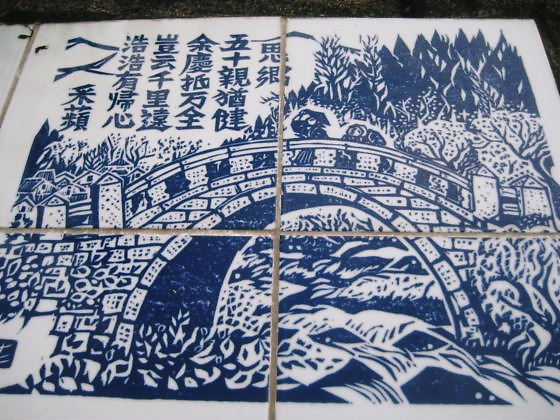

秋月眼鏡橋・キリシタン橋 福岡県朝倉市秋月

HP「石橋・眼鏡橋・太鼓橋・石造アーチ橋」福岡県の石橋によるデータは、次のとおり。

写真 1〜 7 №1,045 秋月眼鏡橋

福岡県朝倉市(旧甘木市)秋月

野鳥川

橋長:17.9m 橋幅: 径間:13.9m 拱矢: 環厚:52cm

架設:文化7年(1810)

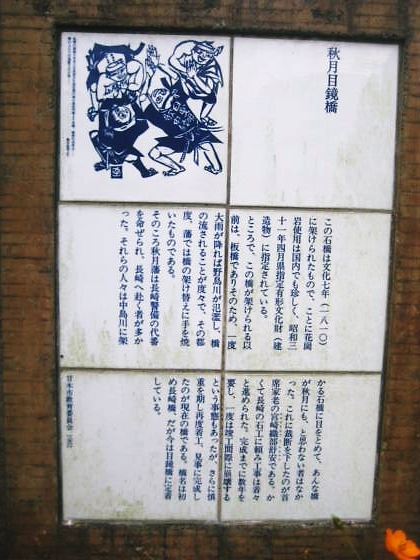

「この石橋は文化七年(1810)に架けられたもので、ことに花崗岩使用は国内でも珍しく、昭和31年4月県指定有形文化財(建造物)に指定されている。

ところで、この橋が架けられる以前は、板橋でありそのため、一度大雨が降れば野鳥川が氾濫し、橋の流されることが度々で、其の都度、藩では橋の架け替えに手を焼いたものである。

その頃秋月藩は長崎警備の代番を命ぜられ、長崎へ赴く者が多かった。それらの人々は中島川に架かる石橋に目をとめて、あんな橋が秋月にも、と思わない者はなかった。これに裁断を下したのが首席家老の宮崎織部舒安である。かくて長崎の石工に頼み工事は着々と進められた。完成までに数年を要し、一度は竣工間際に崩壊するという事態もあったが、さらに慎重を期し再度着工、見事に完成したのが現在の橋である。橋名は初め長崎橋、だが今は眼鏡橋に定着している。」 甘木市教育委員会

写真 8〜 11 №2,064 キリシタン橋

朝倉市秋月

橋長:2.5m 橋幅:1.6m

単径間桁橋

「この上にはキリシタン畑というキリシタン関連の伝承が残る場所がある。秋月にキリスト教が伝わるのは、元亀元年(1570)。最盛時には2千人以上の信者がいたという。慶長12年(1607)に建てられた天主堂は、この伝承の地にあったのかもしれない。」

案内板より

鳴渡観音を過ぎ、山道を230mほど上ったところに架かっています。花崗岩の一枚岩です。

裏側にマリア像があるそうです。立て札には「今は見えず」とありました。がっかり。