ドイツ村公園(板東俘虜収容所跡) 徳島県鳴門市大麻町

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』による解説は、次のとおり。後ろの2枚は、鳴門市ドイツ館 第九の里と鳴門市賀川豊彦記念館。ドイツ橋などは別掲。

板東俘虜収容所

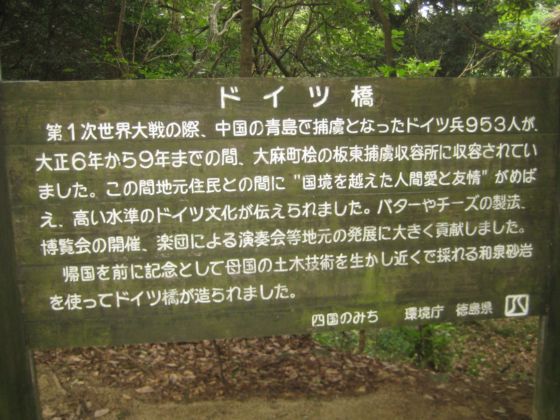

板東俘虜収容所(ばんどうふりょしゅうようじょ)は、第一次世界大戦期、日本の徳島県鳴門市大麻町桧(旧板野郡板東町)に開かれた俘虜収容所。ドイツの租借地であった青島で、日本軍の捕虜となったドイツ兵4715名のうち、約1000名を1917年から1920年まで収容した。1917年に建てられ、約2年10か月間使用された。

概 要

1917年に丸亀、松山、徳島の俘虜収容所から、続いて1918年には久留米俘虜収容所から90名が加わり、合計約1000名の捕虜が収容された。収容所長は松江豊寿陸軍中佐(1917年以後同大佐)。松江は捕虜らの自主活動を奨励した。今日に至るまで日本で最も有名な俘虜収容所であり、捕虜に対する公正で人道的かつ寛大で友好的な処置を行ったとして知られている。板東俘虜収容所を通じてなされたドイツ人捕虜と日本人との交流が、文化的、学問的、さらには食文化に至るまであらゆる分野で両国の発展を促したとも評価されている。板東俘虜収容所の生み出した“神話”は、その後20年余りの日独関係の友好化に寄与した。

板東俘虜収容所は、多数の運動施設、酪農場を含む農園、ウイスキー蒸留生成工場も有し、農園では野菜を栽培。また捕虜の多くが志願兵となった元民間人で、彼らの職業は家具職人や時計職人、楽器職人、写真家、印刷工、製本工、鍛冶屋、床屋、靴職人、仕立屋、肉屋、パン屋など様々であった。彼らは自らの技術を生かし製作した“作品”を近隣住民に販売するなど経済活動も行い、ヨーロッパの優れた手工業や芸術活動を披露した。また、建築の知識を生かして捕虜らが建てた小さな橋(ドイツ橋)は、今でも現地に保存されている(現在では保存のため通行は不可)。文化活動も盛んで、同収容所内のオーケストラは高い評価を受けた。今日でも日本で大晦日に決まって演奏される、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンの交響曲第9番が日本で初めて全曲演奏されたのも、板東収容所である。このエピソードは「バルトの楽園」として2006年映画化された。

遺 構

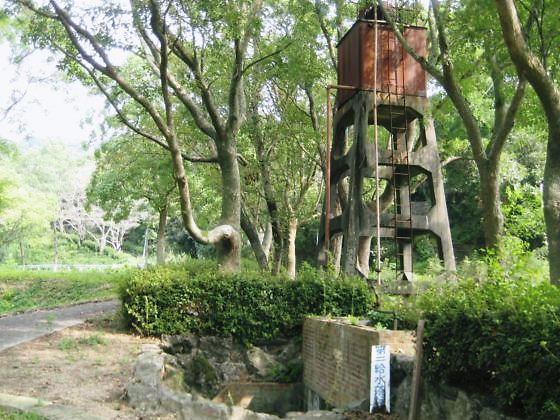

ドイツ村公園入口板東俘虜収容所跡地のうち、東側の約1/3は現在「ドイツ村公園」となっており、当時の収容所の基礎(煉瓦製)や給水塔跡、敷地内にあった二つの池や所内で死去した俘虜の慰霊碑が残されている(残る西側は県営住宅や一般の住宅地になっている)。2007年11月から鳴門市教育委員会による発掘調査が行われており、地中に埋まっていた建物の基礎などが再確認された[2]。鳴門市では将来国の史跡への指定を目指すとしている。

近傍には元俘虜たちから寄贈された資料を中心に展示した「鳴門市ドイツ館」があり、当時の板東俘虜収容所での捕虜の生活や地元の人々との交流の様子を知ることができる。

8棟あった兵舎(バラッケ)の建物のうち半数は第二次大戦後まで残り、引き揚げ者用の住宅として利用されていたが、1978年までにすべて解体された[3]。これらの建物には解体後、民間に払い下げられたものがあった[4]。長らくその所在は明確ではなかったが、2002年に倉庫や牛舎として再利用されているバラッケが発見され、現在までに同様に再利用された建物は8カ所発見されている。最初に再発見された2つのバラッケ(安藝家バラッケ・柿本家バラッケ)は2004年に国の登録有形文化財に登録された。このうち柿本家バラッケは2006年にドイツ館南側の「道の駅第九の里」に解体・移築され、店舗施設「物産館」として利用されている。

地元ではその後発見されたものも含めた建物を元の場所へ移築復元することを目標としたNPO法人が2008年10月に結成された。

映画『バルトの楽園』撮影に際して2005年に板東に建設され、撮影終了後2009年2月まで公開されたロケセット(BANDOロケ村)はドイツ村公園とは別の場所で規模も実際とは異なるが、2010年4月に一部を移築の上で「阿波大正浪漫 バルトの庭」として再公開するにあたり、現存する実際のバラッケ1棟も敷地内に移築・公開された[5]。