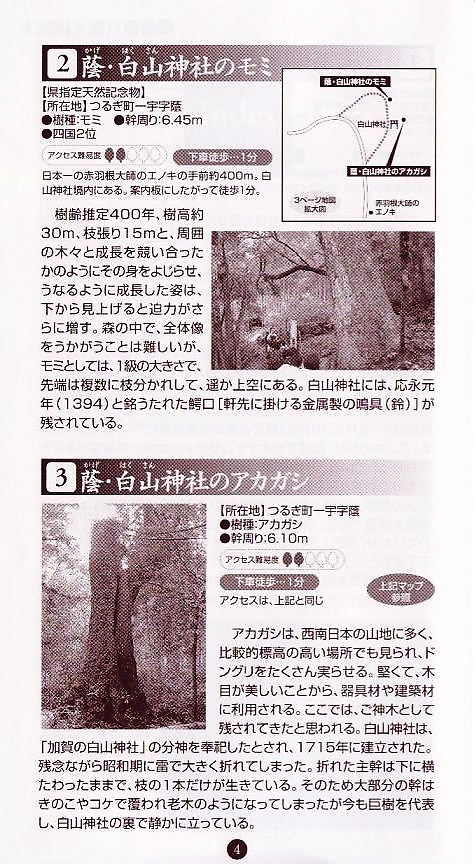

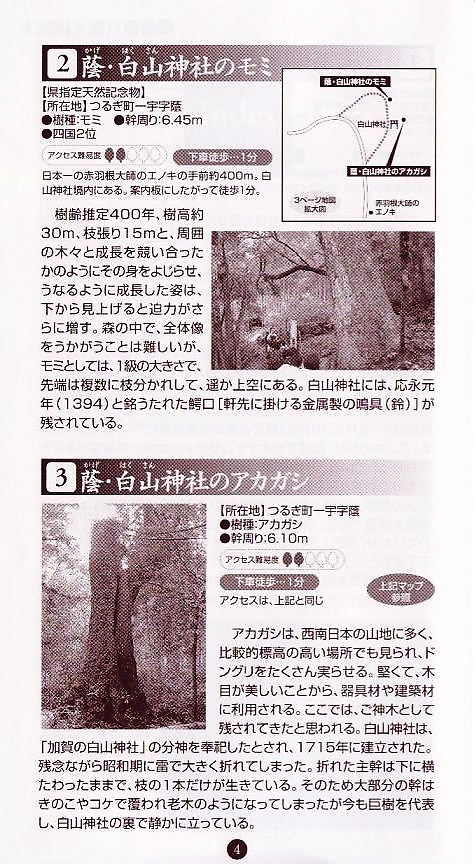

白山神社のモミ 徳島県美馬郡つるぎ町

現地説明板は次のとおり。資料写しは、つるぎ町編「つるぎ巨樹王国読本」4頁から。

所在地は、つるぎ町一宇字蔭。

徳島県指定天然記念物 白山神社のモミ

1樹及び生育地397.4㎡ 平成11年12月24日指定

主幹周(地上高1.3mの位置)631cm、樹高38m、枝張りは東西14m、南北15mである。この白山神社のモミは県内最大のモミで、貴重な樹木である。

白山神社のモミ 徳島県美馬郡つるぎ町

現地説明板は次のとおり。資料写しは、つるぎ町編「つるぎ巨樹王国読本」4頁から。

所在地は、つるぎ町一宇字蔭。

徳島県指定天然記念物 白山神社のモミ

1樹及び生育地397.4㎡ 平成11年12月24日指定

主幹周(地上高1.3mの位置)631cm、樹高38m、枝張りは東西14m、南北15mである。この白山神社のモミは県内最大のモミで、貴重な樹木である。

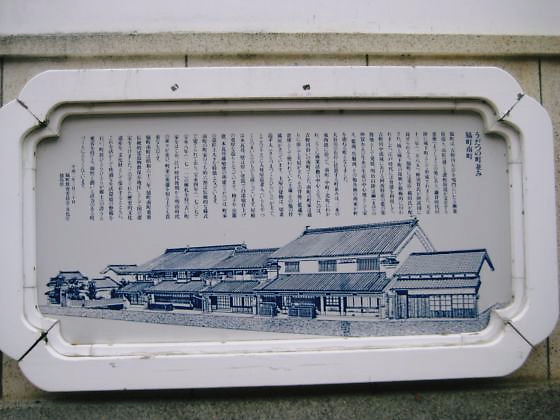

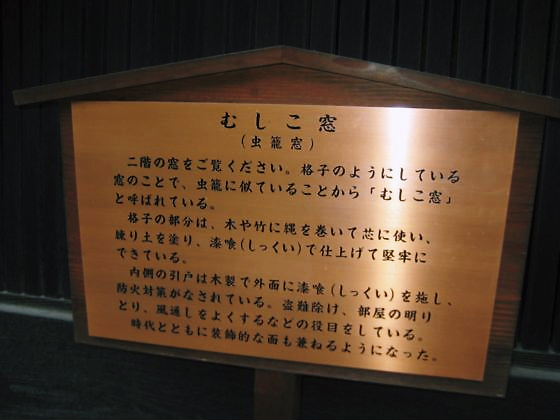

うだつの町並み 徳島県美馬市脇町南町

国指定文化財等データベースが、現在、臨時メンテナンス中で利用できないため、フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』による解説を載せる。

脇町南町

脇町南町(わきまちみなみまち)は徳島県美馬市にある重要伝統的建造物群保存地区の名称である。うだつの町並みと呼ばれることもある。

とくしま88景・都市景観100選・日本の道100選・美しい日本の歴史的風土100選に選定。阿波歴史文化道に指定。

歴 史

江戸時代より通商産業が盛んで、阿波特産である藍の吉野川中流域の集散地として繁栄。18世紀初頭以降の各時期の民家遺構が多く保存されており、町家の中で最も古いものは1707年(宝永4年)の棟札をもつ。

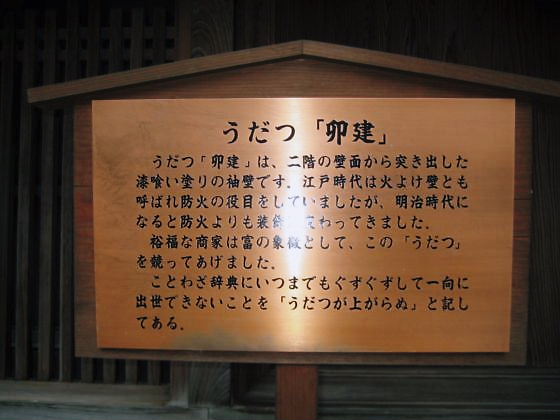

地区内の民家は本瓦葺・大壁造の重厚な構えと装飾的な「うだつ」などに特色がみられる。「うだつ」は、屋根の両端に設けられた防火用の小壁のことである。

1988年(昭和63年)12月16日、重要伝統的建造物群保存地区として選定された。

施 設

・吉田家住宅 – 1792年(寛政4年)創業の藍商家

・小野五平生家

所在地

・徳島県美馬市脇町南町

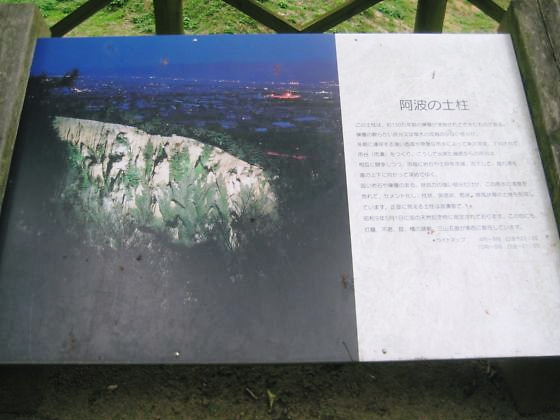

阿波の土柱 徳島県阿波市阿波町

国指定文化財等データベースが、現在、臨時メンテナンス中で利用できないため、フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』による解説を載せる。

土 柱

土柱(どちゅう、earth pillar、hoodoo)は礫や砂からなる段丘礫層(土柱礫層)が風雨により浸食され柱状になったもの。土柱が生成される条件としては浸食されやすい軟弱な砂の土壌とそれに抵抗する堅い礫などの層があることと、浸食が急速に行われることである。

日本では、「世界三大土柱」として、ティロル地方(イタリア)・ロッキー山脈(アメリカ合衆国)・徳島(日本、「阿波の土柱」)があげられている。

阿波の土柱

所在地 阿波市阿波町桜ノ岡

阿波の土柱(あわのどちゅう)は、徳島県阿波市に存在する土柱のことであり、1934年(昭和9年)5月1日に国の天然記念物に指定された。とくしま88景に選定。

阿波の土柱は800年に発見されたとの記録がある。吉野川によって作られた砂礫層が浸食されて出来たものである。この段丘礫層は吉野川が約130万年前にこの地が川底であったときにできたものである。最も大きいものは波濤嶽(はとうがたけ)と名付けられ高さ10m前後の柱が南北約90m、東西約50mの範囲に多数立っている。

付近一帯は土柱高越県立自然公園に指定されている。

野神の大センダン 徳島県阿波市阿波町

国指定文化財等データベースが、現在、臨時メンテナンス中で利用できないため、詳細不明。

HP「巨木探訪」吉野川流域から、次の記事を載せる。

「野神の大センダン」

瀬詰大橋を渡って阿波市役所を過ぎたあたりで東に進む。1kmほど行った久勝小学校の体育館前に立っている。国天然記念物、樹齢300年以上、幹周8.1m。

樹下の碑によると『徳川時代の地図に既に株センダンと記載されており讃岐方面より剣山に登る修験者たちの一目標であった』『一見名盆栽の観を呈する稀に見る名木である』とのこと。

空洞化した幹を見ると大丈夫なのかと思ってしまうが、昭和32年に指定を受けた時から既にこの姿だったようである。結実も見られるので樹勢は悪くないのであろう。

なお、Mapion地図では「野上」と表記されているが、これは誤りである。

切幡寺大塔 徳島県阿波市市場町

国指定文化財等データベースが、現在、臨時メンテナンス中で利用できないため、現地説明板を載せる。

国指定重要文化財 切幡寺大塔

この大塔は元、徳川家康の勧めに依り、豊臣秀吉の増進菩提のため慶長12年(1607)豊臣秀頼が大坂・住吉大社神宮寺に建立したものである。

明治初頭、同寺が神仏判然令により廃寺となったため明治6年(1874)当山第45世住職天祐上人が買い受け、ここに解体修築したが同上人の時代には初重部のみ仕上がり、続いて智堪上人が二重部を仕上げ、完成に10年を要した。

その特徴は五間四面にして、初重と二重との間が方形をなす大塔である。今日この形式の遺構は本邦唯一であり、国指定重要文化財たる所以である。

総高24.168m

指定 昭和50年6月23日

切 幡 寺 徳島県阿波市市場町

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』による解説は、次のとおり。切幡寺大塔(国の重要文化財)は別掲。

切 幡 寺

所在地 徳島県阿波市市場町切幡129

切幡寺(きりはたじ)は徳島県阿波市市場町切幡にある高野山真言宗の寺院。四国八十八箇所霊場の第十番札所。得度山(とくどざん)灌頂院(かんじょういん)と号する。本尊は千手観世音菩薩。

本尊真言:おん ばさら たらま きりく

ご詠歌:欲心を ただ一筋に 切幡寺 後の世までの 障りとぞなる

歴 史

寺伝によれば、修行中の空海(弘法大師)が、着物がほころびた僧衣を繕うため機織の娘に継ぎ布を求めたところ、娘は織りかけの布を惜しげもなく切りさいて差し出した。これに感激した空海が娘の願いを聞くと、父母の供養のため千手観音を彫ってほしいとのことであった。そこで、その場で千手観世音菩薩像を刻んで娘を得度させ、灌頂を授けたところ、娘はたちまち即身成仏して千手観音の姿になったという。

空海はこのことを嵯峨天皇に伝えたところ、勅願によって堂宇を建立、空海の彫った千手観音を南向きに、娘が即身成仏した千手観音を北向きに安置し本尊として開基したという。山号や寺号は機織娘の故事にちなんでいる。

文化財

重要文化財

大塔:昭和50年(1975年)6月23日指定。

壇の大クス 徳島県吉野川市鴨島町

鴨島町の中心部より南東へ約2km、森藤という所の高台にある大クス。現地説明板は、次のとおり。

徳島県指定天然記念物

壇の大クス

指定年月日 昭和40年3月5日

くすのき科に属する本樹は地上1メートルの樹周10.3メートル、地上2メートルの所より北方へ一大巨枝を分岐す。樹高35メートル、樹冠東西25.8メートル、南北53メートルの一大巨樹で鴨島町全域よりこれをながめることができる。樹齢推定950年と思われる。

江川・鴨島公園 徳島県吉野川市鴨島町

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』による解説は、次のとおり。

江川・鴨島公園

所在地 徳島県吉野川市鴨島町甲1-3

江川・鴨島公園(えがわ・かもじまこうえん)は、徳島県吉野川市鴨島町にある公園。旧鴨島町内では最大級の公園である。

概 要

吉野川市鴨島町のほぼ中心にあり、サクラの名所としてとても有名。200本以上のソメイヨシノや、樹齢120年を超える巨木がある。また、公園内には「カッパの通り」「ほたる通り」「昔話通り」(通りにある石碑にタッチすると昔話が音声として流れる)があるほか、うまく時間が合えば噴水を見ることができる(夜にはライトアップが行われる)。

3月下旬から4月上旬には桜祭りが開催される。

所在地:徳島県吉野川市鴨島町甲1-3

面積:27,000m2(鴨島の今と昔より引用)

乳保神社のイチョウ 徳島県板野郡上板町

国指定文化財等データベースが、現在、臨時メンテナンス中で利用できないため、HP「探そう!とくしまのたからもの」から解説を載せる。

乳保(にゅうぼ)神社のイチョウ

板野(いたの)郡上板(かみいた)町の乳保神社境内に生育する、樹齢1000年のイチョウの木。県下のイチョウの中で最も長老の巨樹。

主幹の周りには、気根と呼ばれる、幹から空気中に出ている根が多数あり、それは大きく「大きな乳を垂れている」と表現される。

中には長さ4メートルに及ぶものや、地上に達して根を下ろしているものもある。

1944年(昭和19年)11月7日、国の天然記念物に指定された。

●参考資料/徳島の文化財

大麻比古神社のクスノキ 徳島県鳴門市大麻町

大麻比古神社の本殿前広場にある御神木のクスノキ。幹周8.3m、樹高22m、樹齢千余年。鳴門市指定天然記念物

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』による大麻比古神社の解説は、次のとおり。

大麻比古神社

所在地 徳島県鳴門市大麻町板東字広塚13

大麻比古神社(おおあさひこじんじゃ)は、徳島県鳴門市大麻町板東にある神社。式内社(名神大社)、阿波国一宮。旧社格は国幣中社で、現在は神社本庁の別表神社。

通称として「大麻さん」とも呼ばれ、阿波国・淡路国両国の総鎮守として、現在は徳島県の総鎮守として信仰を集める。大麻山県立自然公園に指定されている。