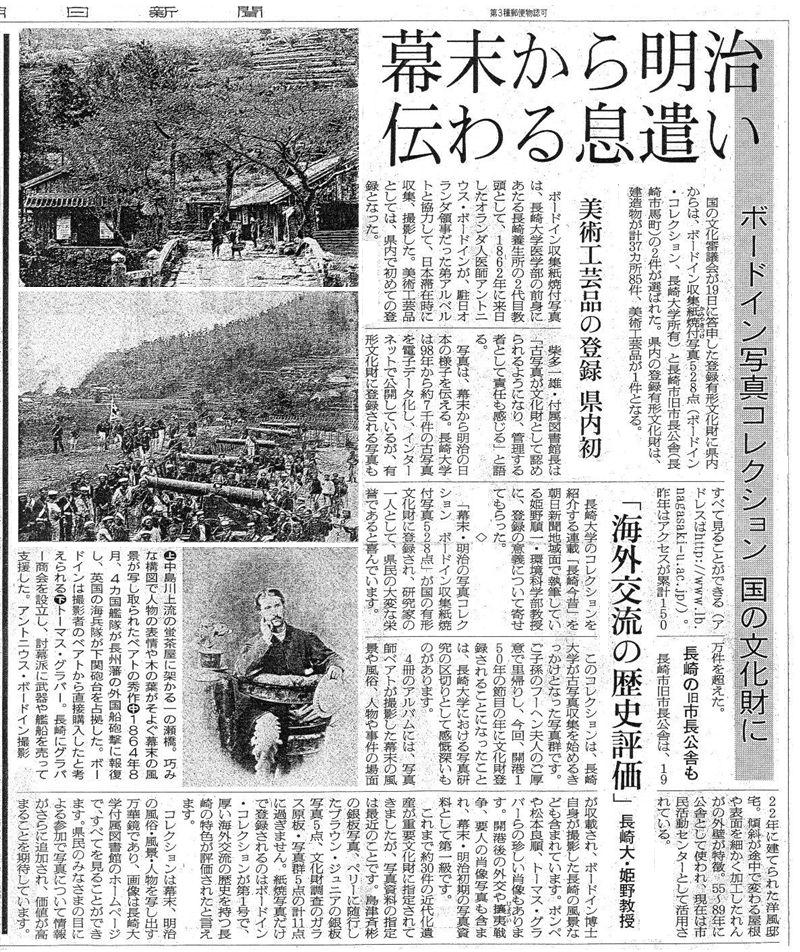

福田の散策 (5) 福田本町の史跡 長崎市福田本町

長崎市福田本町の史跡。福田天満神社・草住の碑、大音寺跡、琴爪の墓、オロシア井戸、大番所跡、力士の紀念碑三体、祐徳稲荷神社(福田城址)。

岩永弘氏著「歴史散歩 長崎北西の史跡」2006年春刊50〜54頁による説明は次のとおり。

福田のショッピングセンター・サン三叉路の掲示板「福田史蹟案内図」の番号順とは異なる。

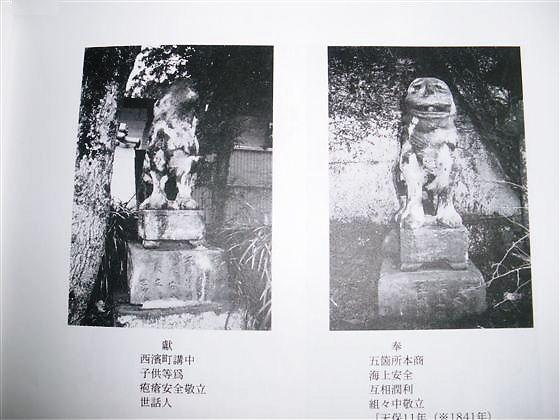

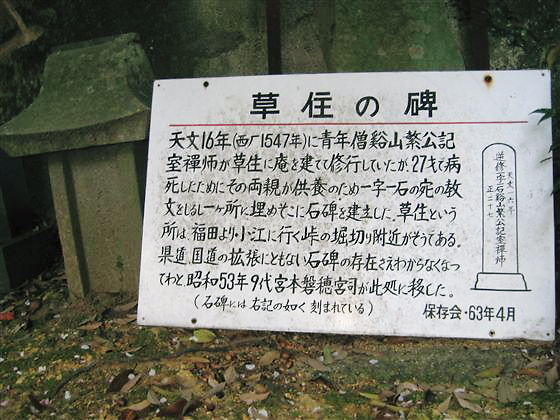

写真 2〜 (12) 福田天満神社・草住の碑

福田バス停から176段の坂段を登ると福田天満神社があります。宮林(3項)から天和元年(1681)此の地に遷宮されたもので建物は幾多の変遷があったと思われます。近年では昭和61年に改築が行われ、経年も浅いので綺麗です。

拝殿左側に三体の寄付人名碑、忠魂碑があり、其の背後に草住の碑があります。史料によると草住という所は、福田より小江に行く峠の堀切り付近です。天文16年(1547)に青年僧の谿山繁公記室禅師が草住に庵を建て修業していましたが、27才で病死したためにその両親が供養のため一字一石の宛の経文を記し一ケ所に埋め、そこに石碑を建立しました。此れを草住の碑といいます。その後、県道又は国道の拡張に伴い、昭和53年先代の宮本盤穂宮司が此処境内の片隅に移設しました。碑文「逆修一字一石谿山繁公記室禅師」

写真 4〜 (13) 大音寺跡

史料には「福田天満宮の下の畑地は古寺の跡で、大正五年頃の県道改修工事前には椿の老樹があり、ここに寺の門があったのを土地の人は「ジャーシューモンガシラ」「邪宗門頭」と呼んでいたという。即ち、邪宗門とはキリシタンのことであり、今は教会と呼ぶが、昔は「ヤソ寺」と呼んでいた。であれば此の「ヤソ寺」こそ大音寺でなかったか。

永禄11年(1568)には、福田に天主堂があり、キリシタン信徒約千名に達していたという。現在古寺の跡は見られないが、松添福市氏宅の裏の井戸は大音寺の清水と云われている」とあります。松添家は東京?へ移住、同家屋敷があった辺りは開発が進み新興住宅が建ち、古井戸の所在を知ることが出来ませんでした。

写真 7〜 (14) 琴爪の墓

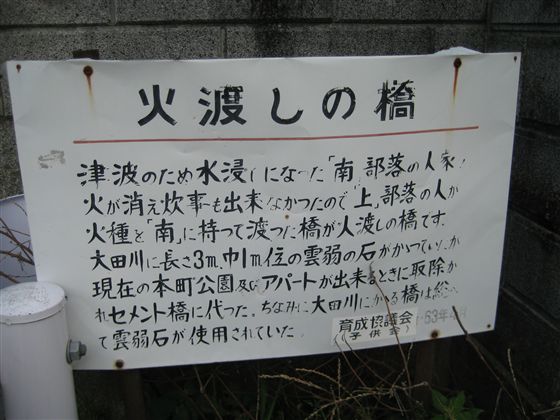

西光寺(慶長5年(1600)開山・真宗大谷派)石垣右端の坂道を小川沿いに150mほど登るとセメント橋が架かり直ぐ説明板のある琴爪の墓があります。

「寛政4年(1792)島原の眉山の爆発による大津波で、島原の家老の娘が流されて来たのを漁師が拾い上げ、現在の前海技学校の一角に居た庄屋に告げ裏の畑の隅に埋葬した。ある月夜の晩に、不思議に琴の音が聞こえるので何処だろうと頼ねて探したところ、墓の所だった。墓を掘り調べたところ、その娘の指に琴の爪がはまっていた。これはよほど立派な家の娘であろうと更めて手厚く埋葬した。墓石の表に「南無阿弥陀仏」横に「安政三年辰五月十一日改」と記されている。眉山の爆発と墓の年号とには64年の差がある。又一説には、眉山の爆発による津波で流されても福田までくるには相当の日数がかかる。首をかしげる話になる。ただし島原の郷土誌には、家老の娘が福田に埋葬されていることが記されてあるそうである。人呼んで「琴爪の墓」「琴姫の墓」と呼ばれている」

墓を下った福田支所跡は福田公園となり、その上の前長崎海技専門学校跡広場には旧福田小学校の記念碑があります。

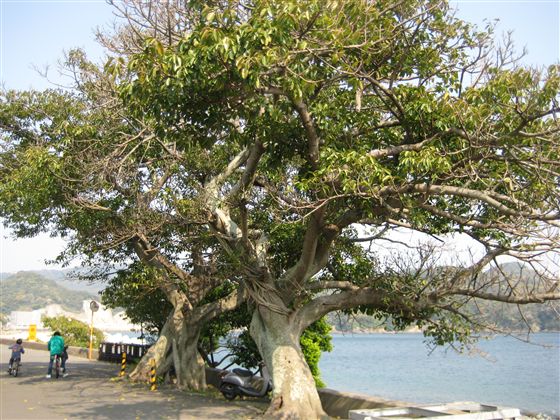

写真 11〜 (15) オロシア井戸

国道に下ると、ショッピングセンター・サン横の道脇に厚鉄板で蓋されたオロシア井戸の説明板があります。南蛮船渡来のおり永禄8年〜元亀2年(1565−1571)飲料水として使用された井戸で当時、水量多く、深さ7.7m水深5mありました。当時この辺りは入江であったことが推測されます。

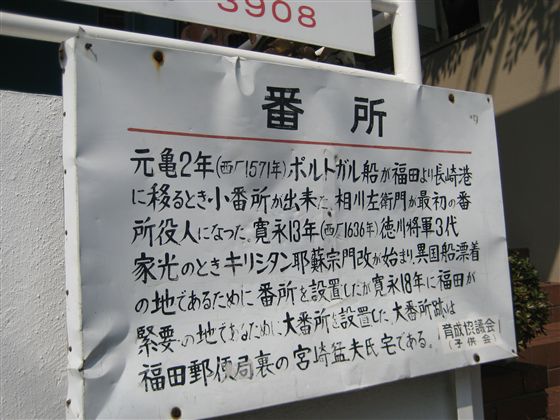

写真 13〜 (16) 大番所跡

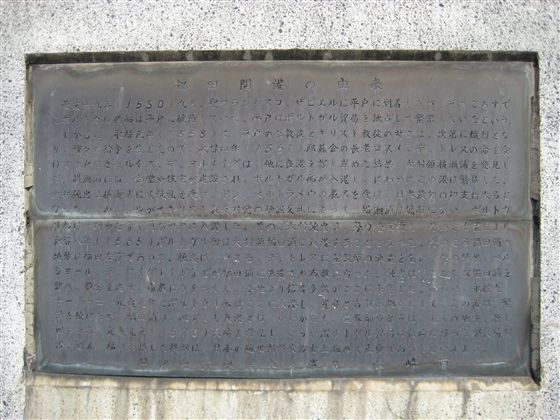

大番所跡は、長崎市福田支所の左隣り、国道から入り込んだ宮崎邸(16番地)で、古井戸が残っています。元亀2年(1571)ポルトガル船が福田より長崎港に移るとき小番所ができました。寛永13年(1636)徳川三代将軍家光の時、キリシタン耶蘇宗門改が始まり、異国船漂着の地であるために番所を設置しました。寛永18年(1641)福田が緊要の地であるために大番所を設置しました。

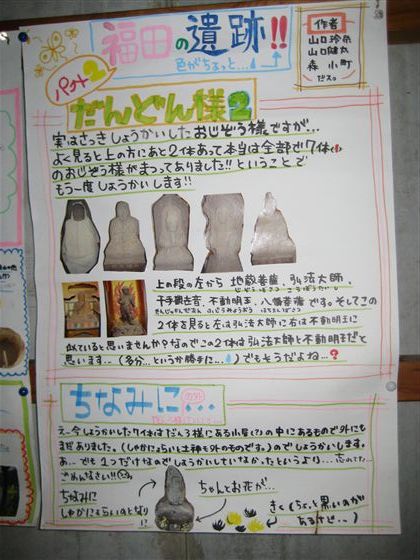

写真 16〜 (17) 力士の紀念碑三体

国道を小浦側へ行くと墓地があり、入口右に三体の力士の碑が据えられています。

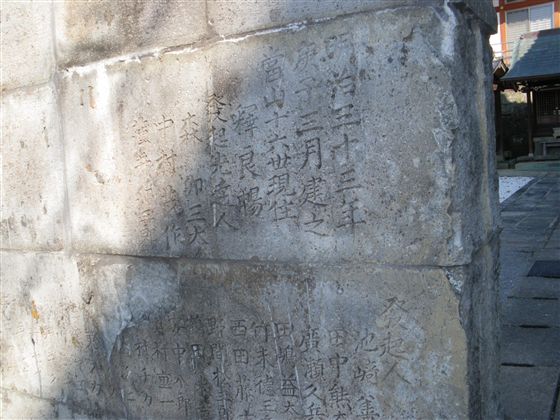

①右−虎ヶ濱紀念碑 正面 明治三十年三月建立 虎ヶ濱紀念碑 本姓名 瀬崎寅五郎

②中−福田山紀念碑 正面 福田山紀念碑 台石下段 福田山ハ安政三年(1856)六月ニ生レ十六才ノ時鳴ヶ崎ヲ師トシ後高勇ヲ師トシ廿五才ニ至リテ名アリ四五才ニテ止ム 大正五年六十一才ノ賀ニ当リ此ノ紀念碑ヲ建設ス

③左−紀念碑 天保十年(1839)八月十五日式見村ニ生レル二才ノ時福田村?大大村市助ノ養子トナル一七才ヨリ留錨?次イデ宮角力取リテ…以下不明字多く略

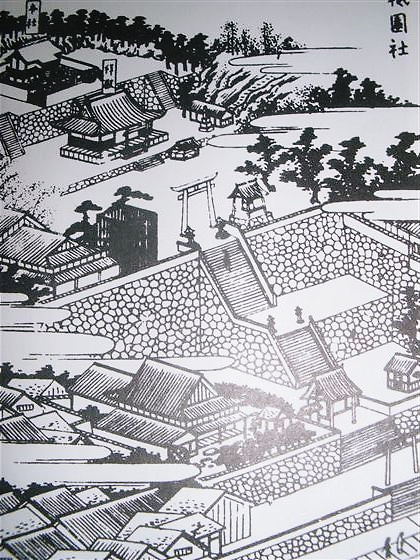

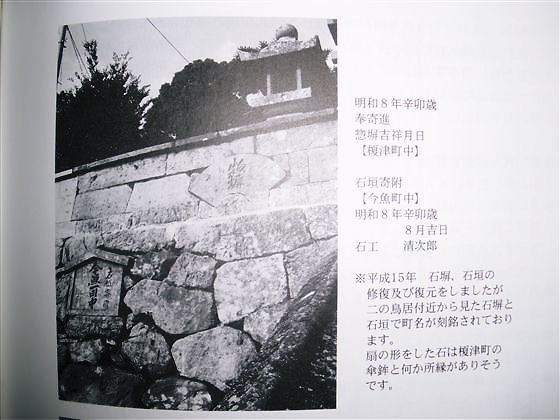

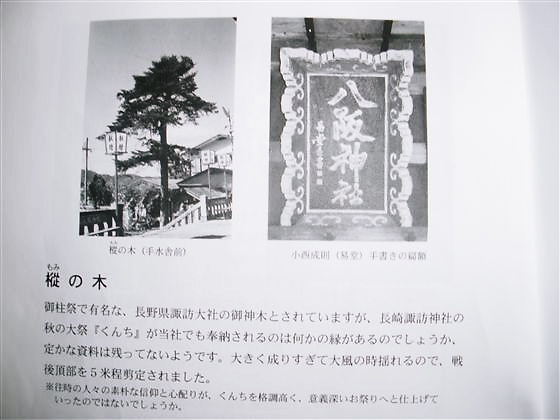

写真 17〜 (18) 祐徳稲荷神社(福田城址)

力士記念碑の脇道を150mほど登って行くと左側登り口に赤鳥居があり此処より192段の坂段を登ると祐徳稲荷神社に着きます。標高74m余の山で、神社境内の広さはざっと見て百坪位、福田湾も一望できます。福田城の築城時期は記録も無く不明で、恐らく福田家21代大和守忠兼(天正年間・1573−1591)が築いたのではと云われています。