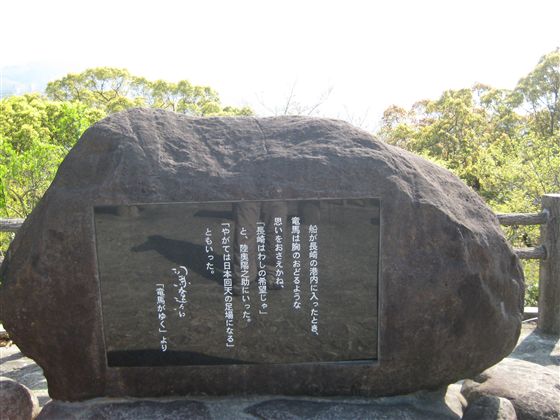

長崎の幕末・明治期古写真考 目録番号:3809 高鉾島(16) ほか

HP「長崎大学附属図書館 幕末・明治期日本古写真メタデータ・データベース」などに収録している長崎の古写真について、撮影場所などタイトルや説明文に疑問があるものを、現地へ出かけて調査するようにしている。

確認が済んだものをその都度、最新の写真の状況を添えて報告したい。気の向くままの調査のため、目録番号の順は不同である。

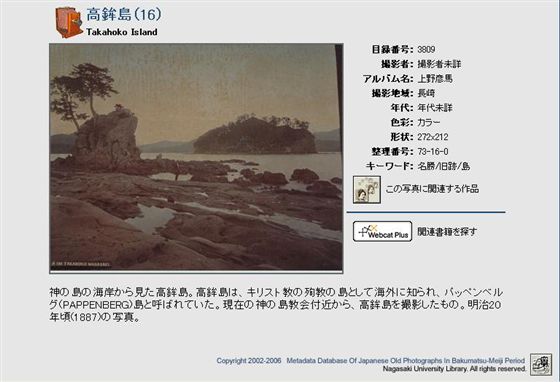

目録番号:3809 高鉾島(16)

〔画像解説〕

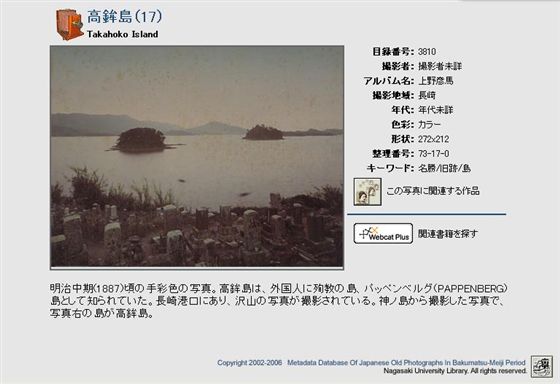

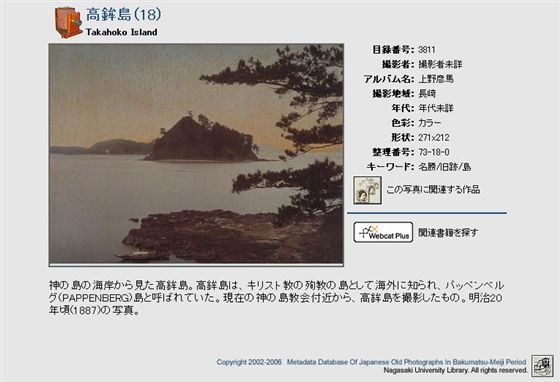

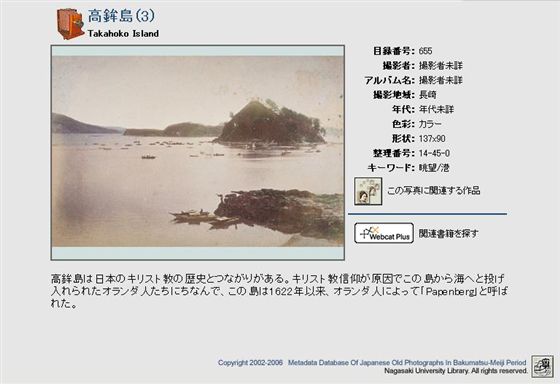

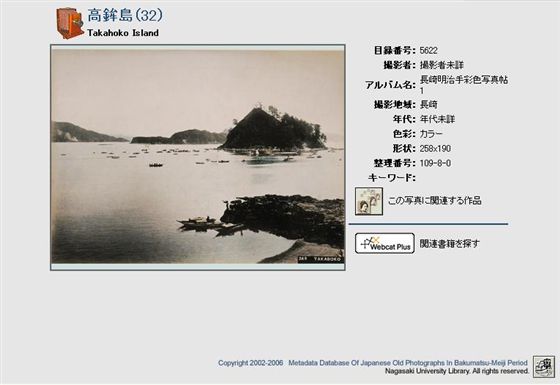

神の島の海岸から見た高鉾島。高鉾島は、キリスト教の殉教の島として海外に知られ、パッペンベルグ(PAPPENBERG)島と呼ばれていた。現在の神の島教会付近から、高鉾島を撮影したもの。明治20年頃(1887)の写真。

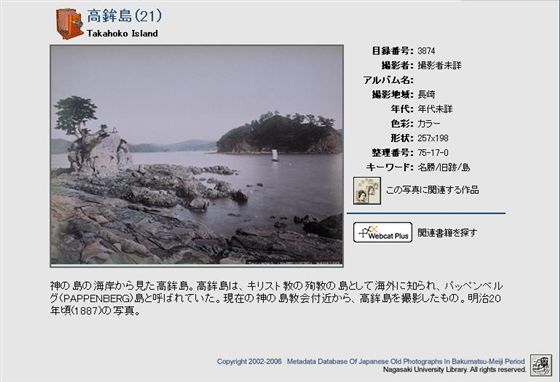

目録番号:3874 高鉾島(21)

〔画像解説〕 同

■ 確認結果

長崎港口の「高鉾島」関係。目録番号:3809「高鉾島(16)」と目録番号:3874「高鉾島(21)」とも、撮影場所は「現在の神の島教会付近から」としているから、別に問題はない。

しかし、画一的な説明に感じる。撮影場所は、神の島教会側からではなく、教会とはまったく反対の海岸側の岩礁からである。

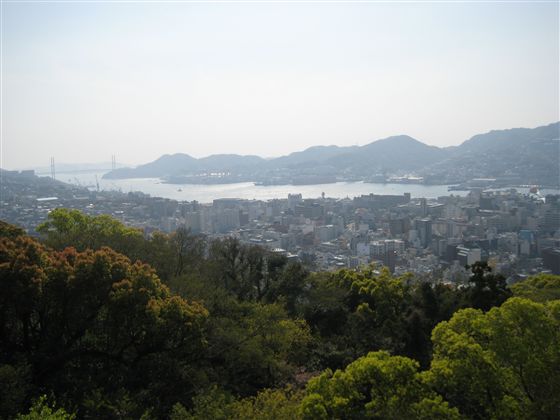

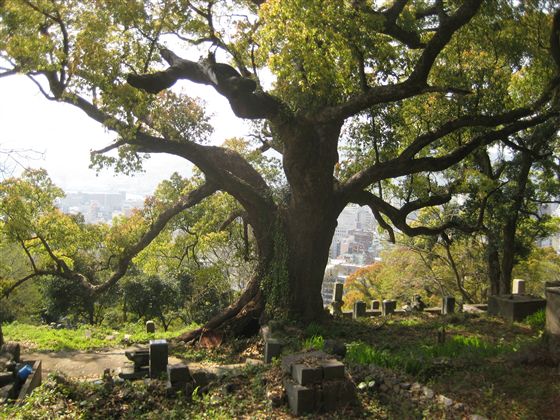

奥に見えるのは長崎港の港口で、現在は女神大橋が架かる。三角形の山は星取山であろう。

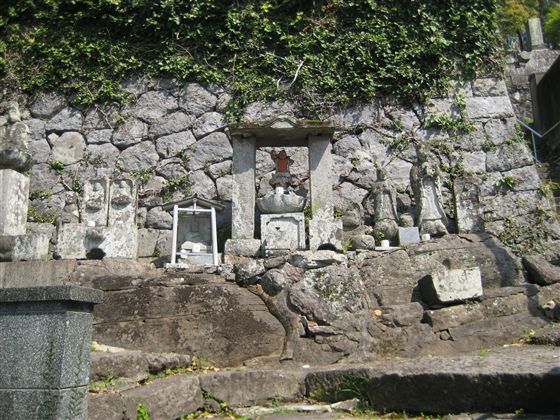

松の木が2本生えた岩は、地元では「ドンク岩」と言っていたようである。今は岩上に恵比須様のほか、白亜の聖母像が建つ。

昭和59年(1984)6月再建された合成樹脂製の高さ4.6mの聖母の白像。長崎港に出入りする船をやさしく見守っている。海岸の岩には、大きな甌穴があった。