山野のサザンカ 平戸市主師町

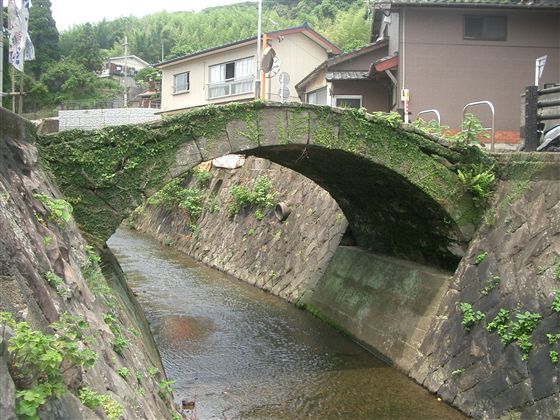

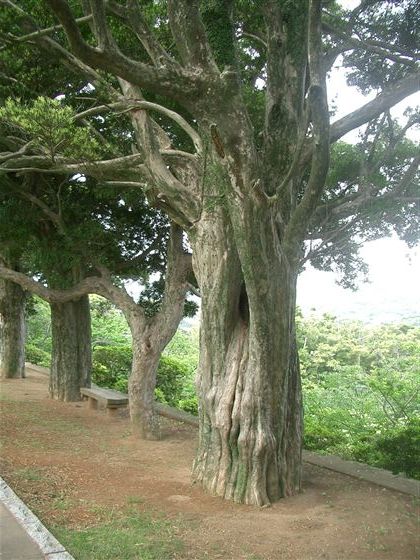

平戸市街から生月島に通じる県道19号線により主師町の山野集落へ向かう。この県道は平戸島の西側を通る。坊方町「一の宮池」を上った鞍部に、「山野教会」「山野のサザンカ」の案内標識があり左折して入る。

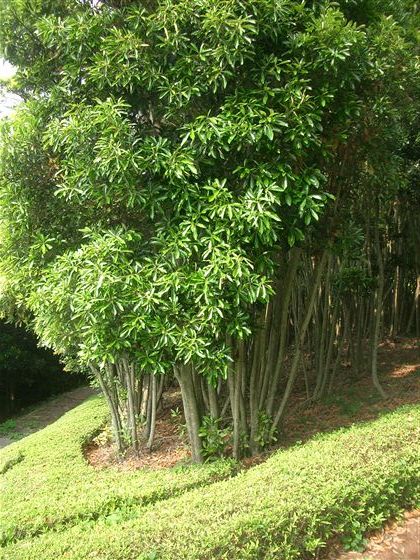

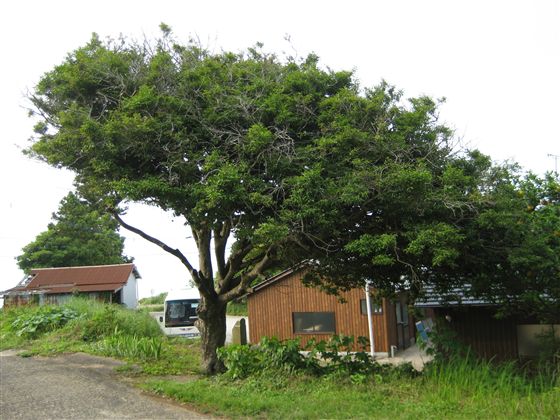

山野集落は安満岳(標高514m)のもう真下。県道入口からかなり登る。山野教会の手前にスクールバスの広場があり、サザンカはこの奥に見える。

集落の道路先にシイのかなりの大木があった。教会の堂内も写してみた。

Otoji.K氏HP「長崎の樹木」の中(街路樹)による説明は次のとおり。

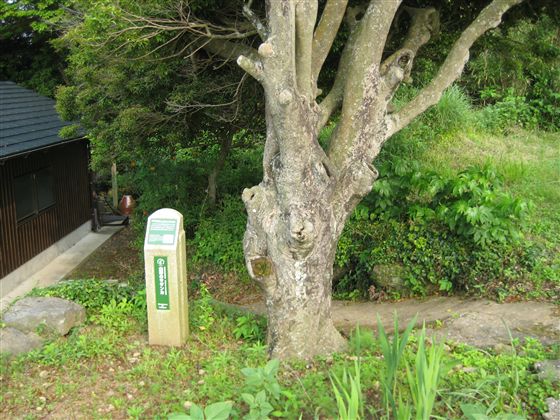

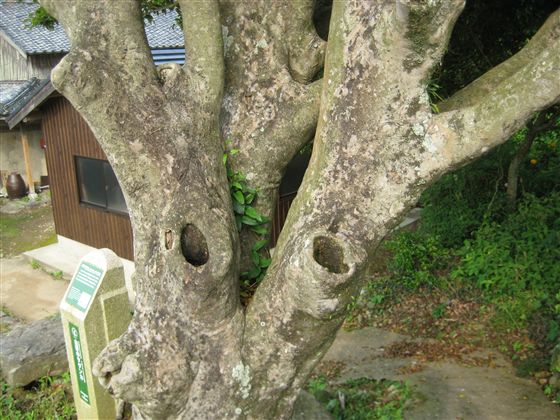

山野のサザンカ

安満岳の麓の山野地区にあるサザンカ。樹齢300年ほどで、幹周り2.3mある大木。サザンカとしては貴重であり、平成3年市の天然記念物に指定された。

案内板によると、昭和初期までは、実から油を取り、灯明や食用に利用されていたとある。10月。サザンカの花が咲き始めている。