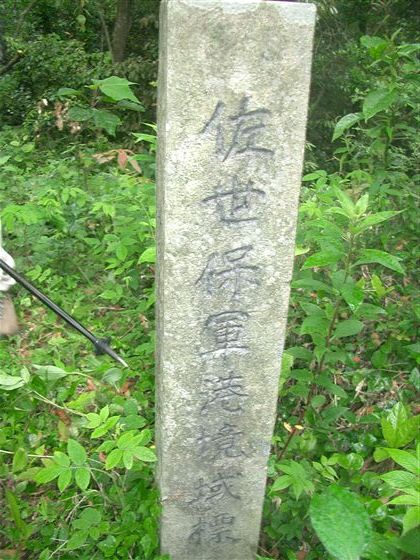

海軍省昭和五年「佐世保軍港境域標」の標石 佐世保市隠居岳

長崎市と近郊にある「長崎要塞地帯(区域)標」の所在は、これまで詳しく紹介している。

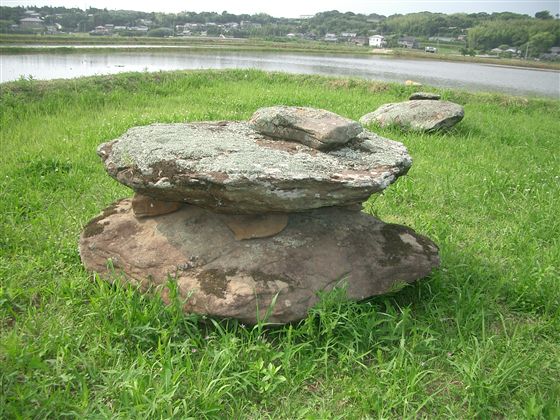

これは、平成20年6月8日、佐世保市隠居(かくい)の森ウォーカーズ・パークへ行って見かけた「海軍省」の標石。

隠居岳(標高670m)に登り、オサイ峠へ向かうため、山頂から宇戸越へ下った。「隠居岳山頂0.4k← 宇戸口橋0.7km→」の距離標の次に写しているから、このあたりの地点である。下山道の脇に古い標石を見かけた。

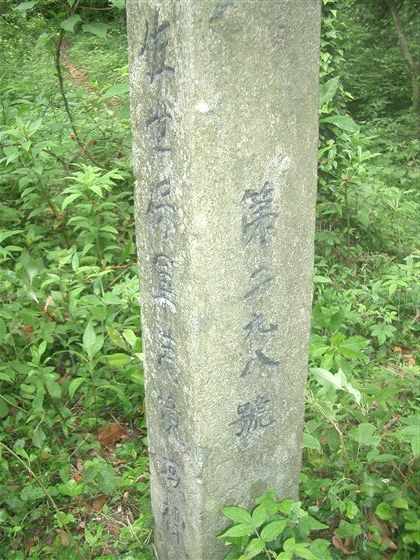

刻面は4面。「佐世保軍港境域標」「第二九八号」「海軍省」「昭和五年十月」とある。

とりあえず写真に写した。

この標石は、次のとおり記録がある。ここでは関係する一及び四の部分だけ抜粋する。(「研究レポート 江戸期のみさき道 第2集」163〜167頁に資料全文を掲載済み)。

(資料5) 三間 十郎氏稿 「長崎要塞地帯標石の一資料について」

佐世保史談会発行 「談 林」 第14号 昭和47年9月 21〜26頁

一、

何といっても私共の郷土にとって消えがたいのは、旧日本の影像でもあった佐世保軍港のことである。が今私がここにとり上げてみようとしているものは、その偉大な軍港、海軍といったかげに隠れたような存在であった陸軍の要塞についてである。

はなばなしい存在ではなかったが、この地域住民にとっては密接不可分的な陸軍省のお役所があった。その要塞法の遺物である標石がまだあちこちに見かけられるようである。

山登りのついで等フト道わきに見かけるそれらの標石の前に佇んでみたりして、なつかしいという程の思い出の種にはならぬにしても、そのあとづけに何がしかの興味を覚えられる方もあるだろう。…

四、

要塞地帯標とは別に軍港境域標と云うものがある。参考までに一部資料にふれておく。

佐建財第二一四號

昭和五年十一月七日 佐世保海軍建築部長

軍港境域標柱及標札建設二関スル件照会

今回佐世保軍港境域改正ノ結果貴村内(註柚木村)二於テ別図指定ノ民有地内二境域標柱及標札ノ建設ヲ要スル事ト相成候就テハ地主ノ承諾ヲ要スル義二付乍御手数別紙書式二依リ地主ノ承諾書ヲ徴シ回付方御取計相煩度(終)

(附図上二図示)

栗木越〜八天岳。第六一号〜六五号

八天岳〜隠居岳。第二八六号〜二九八号

(註)この間オサヨ越南〜隠居岳間第二九三より二九八号までをこの時新設した。

(参考)

昭和五年十月二十四日 海軍大尉 田中 健介

(軍港境域決定ノ件)

来ル廿七日(月曜日)ヨリ三日間貴村二関スル佐世保軍港境界線(西ノ岳—八天岳—ヲサエ越—隠居岳ヲ通ズル区間)ノ決定ヲ致度就而貴村吏員一名御立会ヲ得度右通知ス(以下略)

(註)右に掲げた田中海軍大尉の書簡中に境界線(西ノ岳—八天岳—ヲサエ越—隠居岳ヲ通ズル区間)と示してあるところの「西ノ岳」と云うのは所謂国見岳のことであろう。我々地元では「西ノ岳」と云へば通常隠居岳のことを指して謂うのであるが、而しながら国見岳のことを「西ノ岳」と云う例もある由。…

資料は以上のとおりである。「八天岳〜隠居岳。第二八六号〜二九八号 (註)この間オサヨ越南〜隠居岳間第二九三より二九八号までをこの時新設した」と記しているとおり、隠居岳に「二九八号」を設置した。

この標石が今も下山道の脇に残っていたのである。

この関係は、佐世保市高橋輝吉氏が標石の所在を詳しく実地調査されている。同氏の調査によれば、八天岳〜隠居岳間では半分あり。

オサヨ越南〜隠居岳間の第二九三より二九八号に限れば、二九四、五、六、八号はあり。二九三、二九七号は所在不明だそうだ。

戦時中の忌まわしい標石といえるが、そういう時代が再び国策によって招来しないよう、時の証人となって残っている。氏も次兄を陸軍船舶工兵として戦死させた。

最後の写真は、佐賀県黒髪山系の青螺山頂で見かけている伊万里港「陸軍輸送港域第二区標」「昭和一五年六月十日」の標石。