焼罪史跡公園 平戸市田平町山内免

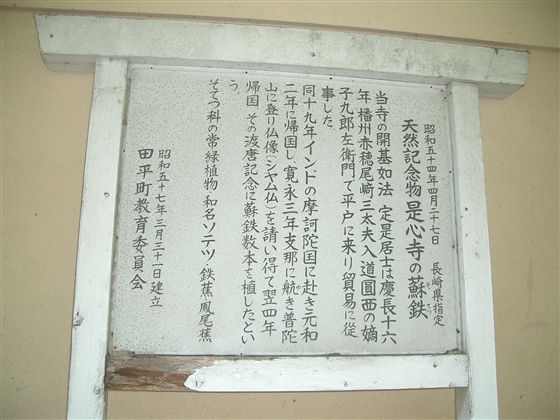

国道204号線の「田平港フェリー」交差点に公園への案内標識があり左折する。是心寺前を過ぎプチホテル「たびらんど」(旧国民宿舎たびら荘)入口からハエ崎への道へ下る。

海峡を挟み平戸城と対面する突端に殉教碑のある「焼罪史跡公園」がある。

「焼罪」は「やいざ」と読むらしい。

平戸口観光協会HP「田平町観光スポット」による説明は次のとおり。

・ 焼罪史跡公園

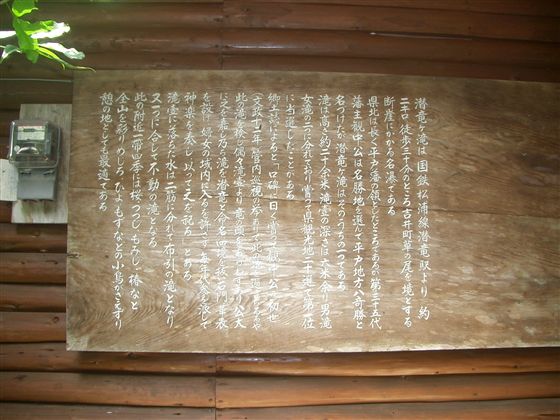

イタリア人宣教師カミロ・コンスタンツ神父は1605年小倉・堺で布教を行っていましたが、1614年マカオに追放されました。

その後1621年に再び来日し、佐賀・唐津を経て平戸・生月・宇久と布教に当たっている途中、宇久で捕らえられ、1622年九州本土最北端である野田海岸近くにおいて火刑に処せられました。

その遺徳を偲び、信者の手によって昭和34年に殉教碑が建てられ、現在は海岸侵食のため「ハエサキの鼻」に場所を移されました。洋風庭園で殉教碑は平戸城と対面しております。