八幡宮の御神木(クスノキ) 天草市八幡町

天草市本渡の中心通りから国道324号線により鬼池港がある五和町の方へ向かう。八幡町は本渡市街の北はずれになるが、新興住宅と大型店舗ができ、新しい道路が次々整備されつつあり、八幡宮の道は説明しにくい。

要するに、苓明高校のまだ手前で、国道沿いナフコの国道反対側の住宅に囲まれたところにあるので、住宅地の中の道を探すしかない。

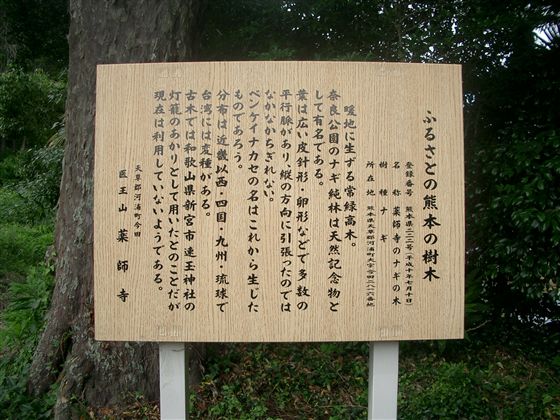

熊本県自然保護課「ふるさと熊本の樹木」資料による説明は次のとおり。

登録番号 No. 79 登録 昭和57年12月1日

八幡宮の御神木(クスノキ)

所 在 地 本渡市本渡町字木戸馬場2877

登録時の状況 樹齢 600年 幹の太さ 5.2m 樹高 16m

枝張り 南北16m×東西16m 樹幹 太枝分岐 樹勢 良

本戸馬場八幡宮は、約600年程前の正和2年(1313年)、地頭志岐景弘が八幡宮を勧進し、現在地の西方にある丸尾ヶ丘の山麓東面の地に創建したのが始めである。その後、志岐氏の衰えやキリシタン一揆、小西行長の天草攻略などにより兵火の厄にあってしまったが、天和元年(1681年)、現在地に再建されている。

この樹は推定樹齢600年とされているが、この地にもともとからあったのか、もとの社殿から移されたのか定かでない。ただ、天草の中心地本渡をめぐっての志岐氏と天草氏との争いや、宇土城普請をめぐる小西行長との天草合戦など、天草歴史上の合戦を数多く体験していることになる。