真鳥喜三郎著「ふるさと地名の研究」に、街道はどう表われているか

長崎市立土井首公民館蔵。著者は江川町に在住し昭和57年死去。土井首小で16年教檀にあった。かたわら土井首地区の地名の由来に歴史民族学の立場から眼を向け、この著書は昔を知るうえで大いに参考となる。

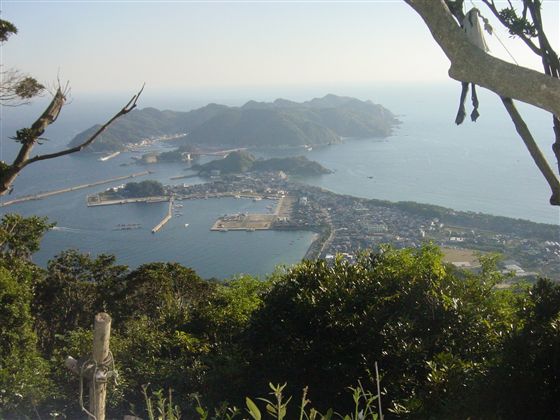

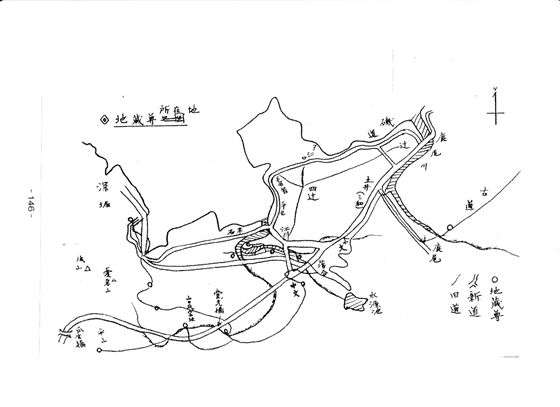

「ケイドウ(街道)」「間道」といろいろな道を説明されているが、深堀道それから御崎道に続くルートは、現在の道に当てはめてどれが本道だったのか。どの道なのか。地蔵尊所在地の図を見ても、私たちは推測するだけで、判読できないのが非常に残念である。

関寛斎一行が鹿尾川を渡ってから深堀に入るのに、江川回りと網代回りが考えられので、この参考のため調べているが、まだ不明のままである。

真鳥喜三郎著 「ふるさと地名の研究」 昭和57年 8〜58頁

(主に土井首地区の地名の由来)

(略)杠葉病院登口付近を波切口といい、そこに現在小さな波切口橋がかかっている。この川(草住からの小川)と鹿尾川の合流地点付近に木場がある。ここは地域に産する木材や薪炭類の集散地即ち寄場でもあり捌場でもある。捌く場合は此処から和船で深堀やその他へ積み出されたのである。(略)

踵を返して再び木場へ戻ると波切口からの流れに小橋がかかっている。これを渡って東進すると鹿尾に達する。(略)これから考えると鹿尾が現在の大字土井首の地を指していた事は間違いない。従って土井首は昔は鹿尾なる呼称の中に包含されていたのである。これから見ると地名発生の地である鹿尾の里は土井首地区に於てどの部落よりも早く発生した最初の聚落であったらしい。(略)

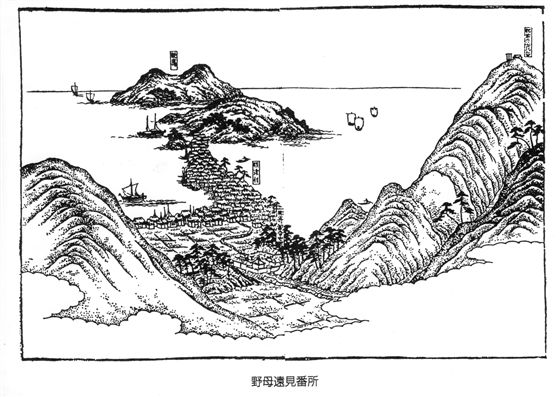

京太郎から引き返して再び鹿尾川沿いに出ると、その川向うの山の中腹に地蔵さんが祭られている。この地蔵さんは土井首地区で唯一の地蔵さんである。もともと土井首地区は浄土真宗の他力信仰圏であり従って自力系の地蔵菩薩とは縁遠くこの地蔵が此処に祭られているのは場違いの感じさえするのである。ただ竿浦や深堀などの自力信仰圏に行くにはどうしてもこの古道を通らねばならぬためやむを得ずその入口に祭られたものと私はひそかに思っている。衆生を導く地蔵尊がその梧道への道しるべとしてここに頑張って下さっているのだろう。

「昔の道」を知る為には地蔵尊を次から次に辿って行けば、それが昔の道であるというのが私の持論である(地蔵尊所在地の図参照)が、この鹿尾の入口にある地蔵尊の次は中学校の裏手に祭られている地蔵尊、その次は堂ノ元橋のすぐ近くに祭られている地蔵さんであるが、これより(今のナフコ奥から尾根越し深堀の御船手へ行く道か)山に入って愛宕山の下の尾根を越えるまでの中途に一つ、尾根を越えて深堀の岩河(いわんご)の地蔵尊までの坂の中程に一つ、これらの地蔵尊を図のように結びつけると昔の道、所謂地区の人達の言うケイドウ(街道)が現出するのである。しかし街道とは言っても今日の道路の観念からすれば全く話にならない程の細道である。それは実際に通って見なければ納得は中々困難である。川の土堤伝いに更には丘を越え崖の上や田の畦を通り地形に沿って九十九折の道を幾曲りか通り抜け狭い坂道を上っては下るという、実地に体験して始めてそのもどかしさ困難さがわかるのである。

中学校裏の地蔵さんに至るまでの途中に落矢という部落がある。ここは街道の坂道を下りた所であるが、ここから江川・末石方面に至る間道が分かれており、その道筋には四か所ほど地蔵尊が祭られており、又堂ノ元橋際の地蔵さんに行きつくすぐ手前で平山方面への昔の道が分れている。この道筋にも二か所ほど地蔵さんが祭られている。以上で地蔵さん関係の昔の道は終りであるが、他力信仰圏の土井首地区になると地蔵さんは全く見当たらず先ず磯道の辻から上の山道を通り四ッ辻に出てそれより網代・毛井首へと下り又江川の道へと通ずるのである。考えてみると昔の道は廻り道が多い。指呼の間に見える所へ行くにも廻り廻って行かねばならない。その結果昔の人達は田の畦や川の土堤など伝って近道を考えたのである。現在の県道はこの近道に沿って作られているものが多い。(略)

この摩利支天の山の根即ち中学校のうしろに祭られているのが地蔵尊であることは前に述べた通りで、この辺一帯を太田と言っている。その名の通り田の広い所である。ここの川にかかっているのが太田橋で県道開通時の橋で、以前は橋もなく江川から高野原小学校(四年制)へ通う児童達はこの川を徒歩(かち)渡りして近道をし畦道伝いに通学したという。この橋の次の橋が堂ノ元橋であるが、これも県道開通時の架橋で勿論以前は橋はなかったのである。(略) 堂ノ元橋近くの丘の上にある阿弥陀堂の一角は竿ノ浦最初の簡易小学校のあった所で人々は堂の学校と呼んでいた。ここを出て高野原尋常小学校(四年制)(現在は山口氏宅地)に向うと学校のすぐ下の道に地蔵尊が祭られている。(略)

踵を返して落合の里にもどると此処から間道伝いに江川・末石の道が開けている。江川墓地の脇に降ると、そこに地蔵尊が祭られている。ここを少し進んで川を徒歩渡し小高い丘の昔の細道を通り抜けると又地蔵さんが祭られている。この少し先きで末石方面への道と江川の木場への道が分れている。木場への道の途中に又地蔵尊が祭られている。一方末石方面への道を進むと太田川沿いの一隅に地蔵さんが祭られており、これから「十郎兵衛」の尾根を越(す。)本当の江川は柳田・落合方面からの流れと太田川の流れが合流する地点から川口までを意味し地区の人の所謂ドンク川がこれに該当する。

太田川の末端付近は低湿地で満潮時には塩水が水田に侵入した。その為人々はこれを防ぐ為に土囲を築いた。これが土井田(エースレーン付近)の名のある所以である。ドンク川の右岸に木場がある。この辺一帯の木材や薪炭類の寄せ場であり捌き場でもある。今は河床が隆起して浅くなったが、昔はここから深堀方面へ薪炭類を積出したのである。これはちゃうど土井首のそれと全く同じである。

江川の川口付近は昔は人家もなく埋め立ても進んでなかった為冬になると北西の季節風がまともに吹きつける海岸であった。ここにノコシという所がある。波越の転化したもので荒波が打越した所だったのであろう。ここを奥に向って進むと地区の人達が言うシャウヤンオックである。これは「潮合の奥」のことである。この辺一帯即ち陶器会社敷地一帯は昔は浅い海であったが次第に陸地化し一条の川筋を残すのみとなったが、この川は所謂潮と水がかち合う潮合の地でありその奥が潮合の奥である。これをシオヤンオックと訛って呼んでいるのである。(略)「潮合の奥」の米ノ山寄りに小名切(小波切)がある。小さいながら土井首の波切と同様潮止の名残りであろう。(略)

平瀬は古語辞典によると「早瀬の対」、川の流れのゆるやかで平らな所とあるが、平瀬の地は川の流れというよりは海水の流れだと思われその流れのほとりの平らな所と解したい。それは北西の季節風をまともに受けるのは末石・江川の海岸であるが、平瀬はその風向とおおむね平行であり風波の影響は薄い。しかも現在毛井首への市道以西の平地は煉炭殻の埋立地であり元は波に洗われていた所で僅かばかりの平地が小丘の底辺にあっただけで耕地も少なく約十アール計りの水田が婆ン井戸の上にあっただけと古老は言う。しかしこのような無人の里がどうして目たたく間に聚落地となったか。それについては理由があるのである。明治二十七、八年の戦後(日清戦争)に勝ったわが国はその余勢をかって海軍の拡張に転じた。軍艦を走らせるにはどうしても強力な石炭を必要とする所からこれを精製して純度の高い煉炭を製成し需要に応えようとしたのである。その唯一の資源は目と鼻の先きにある高島・端島(後には天草からも)の上質炭である。これを処理する場として白羽の矢が立てられたのがこの平瀬である。地の利と言うべきであろう。時に明治三十三年。無人の郷は一躍脚光を浴びて登場したのである。その後缶詰会社の進出があり又江川との間の入江を整地して陶器会社が設立され、これら一連の企業の余沢(よたく「めぐみ・おかげ」)から平瀬は逐次発展の一途を辿ったのである。