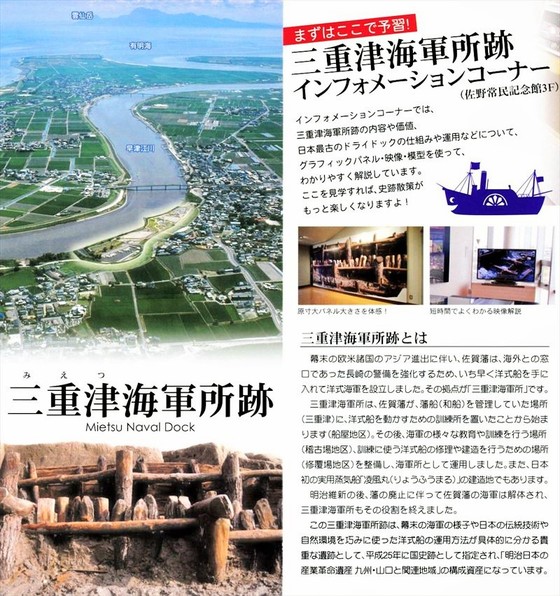

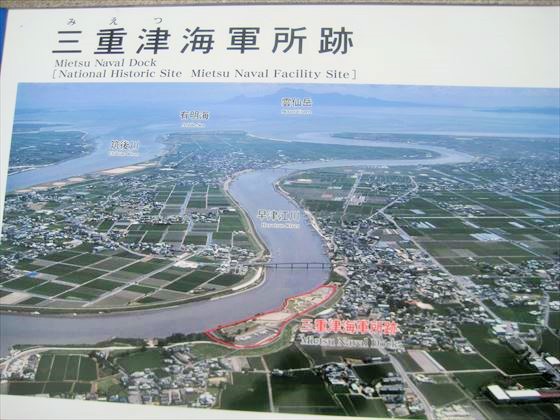

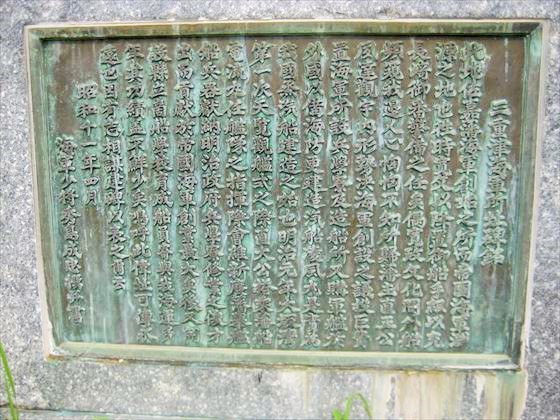

三重津海軍所跡 佐賀市川副町大字早津江津

HP 明治日本の産業革命遺産 九州・山口と関連地域/構成資産による説明は、次のとおり。国道444号と県道48号により大川市方面へ向かうと、柳野内交差点に佐野常民記念館と三重津海軍所跡案内標識がある。最初の資料は、佐賀市世界遺産登録推進室パンフレットから。

三重津海軍所跡 佐賀県佐賀市

日本初の実用蒸気船を建造し、海軍教育でも名高い施設。

佐賀藩の長崎警備に伴う海防強化は、神ノ島、伊王島などの砲台建設や築地反射炉での鉄製大砲の鋳造によってなされましたが、それと並ぶもう一方の柱は蒸気船を主力とする洋式海軍の創設と整備にありました。

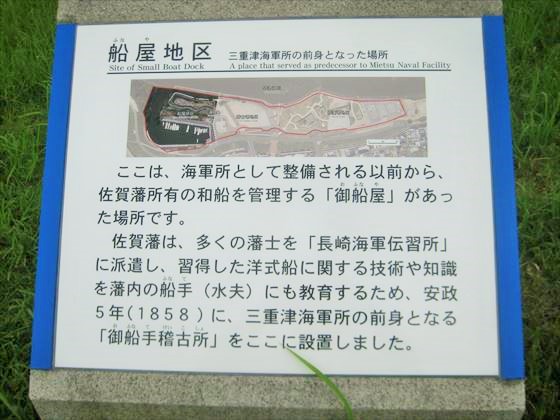

1853(嘉永6)年のペリー艦隊の浦賀来航をきっかけに、幕府は大船製造の禁令を解除しました。佐賀藩は、オランダに蒸気軍艦を発注するとともに、独自に蒸気船製造を計画。また、1855(安政2)年には、幕府が設置した「長崎海軍伝習所」へ多数の佐賀藩士を海軍伝習生として参加させ、操船技術に加え、造船や機械工学、火薬製造を学ばせました。

1858(安政5)年、佐賀藩は三重津船屋を拡張し、独自の海軍教育施設である「御船手稽古所」を設立しました。これが三重津海軍所の前身です。翌年には三重津船屋の西一角を海軍稽古場として拡張し、訓練場などを設置しました。その後、佐賀藩が保有する洋式帆船や蒸気船の修理のために乾船渠(ドライドック)、船の部品やボイラーを組み立てるための施設等を建設し、1865(慶応元)年には、日本初の実用蒸気船である「凌風丸」を建造しました。

なお、三重津海軍所や佐賀藩海軍所などの名称は、後の時代に付けられたもので、当時は一般に「三重津」と呼ばれていました。

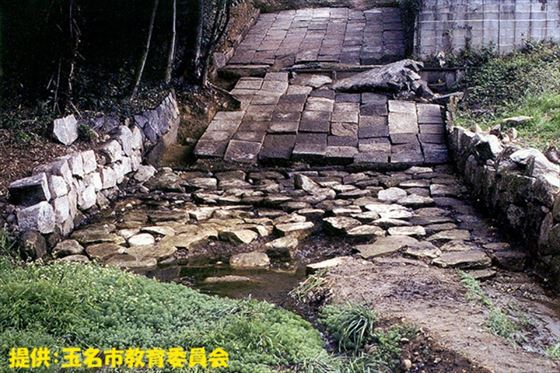

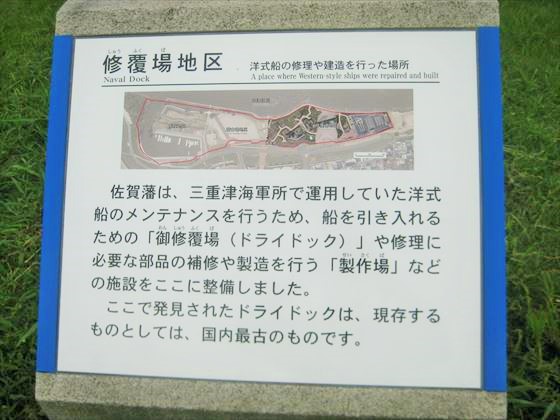

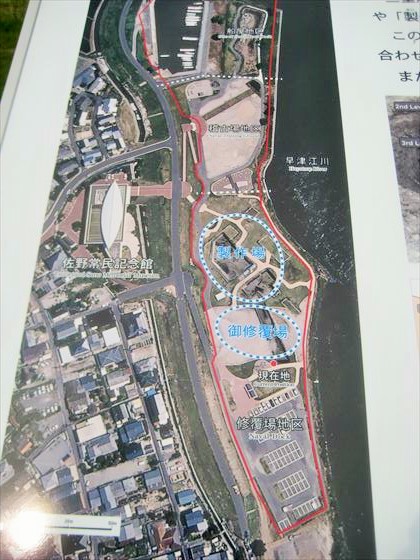

三重津海軍所跡は、船屋地区、稽古場地区、修覆場地区の三つのエリアから構成されています。現況で視覚的に確認できる遺構は、船入場と堤防の一部だけですが、海軍所全体の範囲は平成13年度から15年度に実施した埋蔵文化財確認調査でほぼ判明しています。

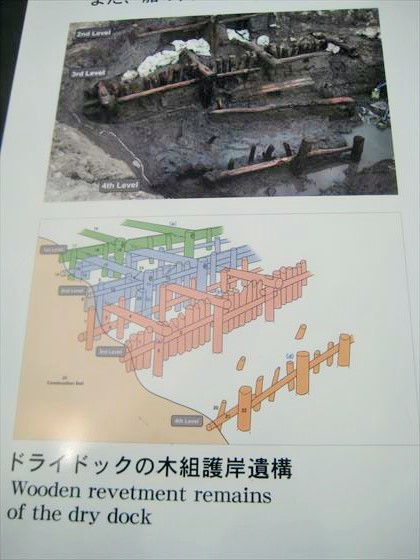

また、修覆場地区については、平成21年度から調査を実施しており、金属加工関連遺構や乾船渠跡を発見し、三重津海軍所跡の「真実性の証明」を補強する資料となっています。

この乾船渠は、複雑な木組みの技術で骨格を造り、土で覆い階段状にした特異な構造をもち、その施工には日本在来の土木技術が随所に応用されています。このような乾船渠は国内に類例がなく、現存日本最古のものであることがわかりました。

三重津海軍所は明治初期に閉鎖されたと思われますが、その頃の状況はよくわかっていません。その後、海軍所跡地は、1902(明治35)年から1933(昭和8)年まで商船学校として利用されました。現在は、佐野歴史公園として整備されています。

なお、2013(平成25)年に国の史跡に指定されています。

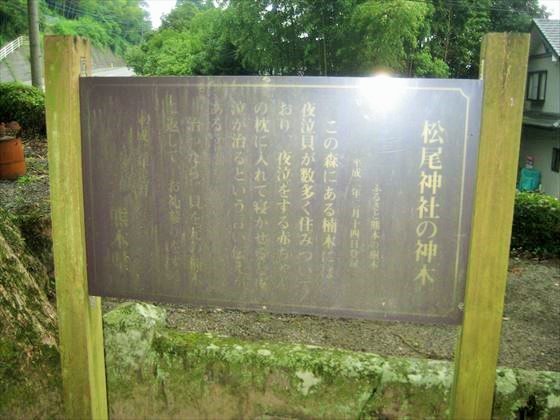

2014(平成26)年には、隣接する佐野常民記念館3階に、三重津海軍所跡の内容や価値を知ることができるインフォメーションコーナーがオープンしました。

(追 記 2015年8月25日)

サイト「近世以前の土木・産業遺産」佐賀県リストのデータに、次のものが登載された。

船屋地区の河岸土留板の止杭・跡 ふなや

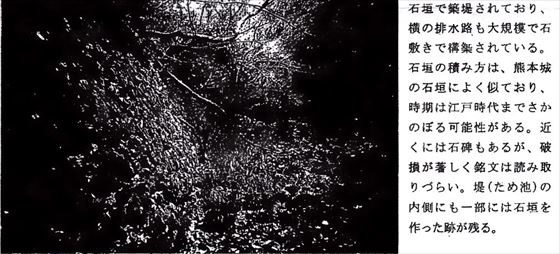

佐賀市 佐野歴史公園/早津江川河口 停泊施設? 江戸期 市・世界遺産登録推進室 木杭列(本物)が残るのみ 船屋地区は、海軍所が整備される前から佐賀藩の和船を管理する「御船屋」のあった場所→現存遺構がその時のものなのか、洋式船を動かすための訓練所「御船手稽古所」が置かれた時代のものなのかは不明(後者なら安政5)/なお、世界遺産・三重津海軍所に関しては、すべて埋設保存されており、視認できる遺構はない 3 C

御修覆場地区の荒籠 おんしゅうふくば

佐賀市 佐野歴史公園/早津江川河口 石水制 寛政5(1794)以前 市・世界遺産登録推進室 現存する石積みの表面は近・現代の補修を受けている 荒籠自体は、「川副下郷早津江村」(寛政5)に記載されているので、佐賀藩三重津海軍所とは直接の関係はない/なお、世界遺産・三重津海軍所に関しては、すべて埋設保存されており、視認できる遺構はない 3 C