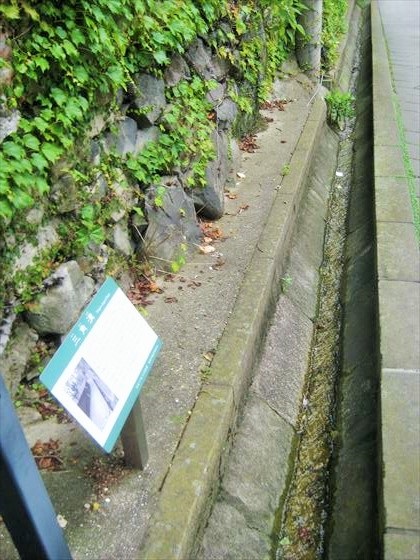

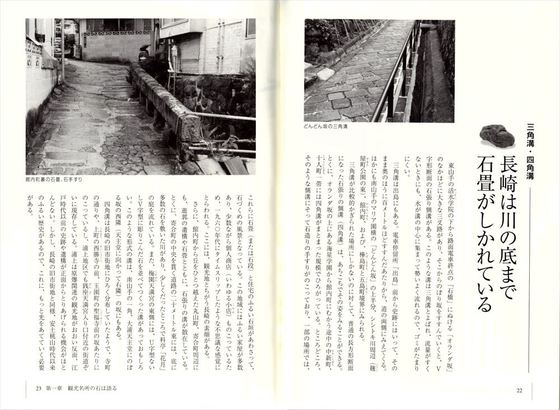

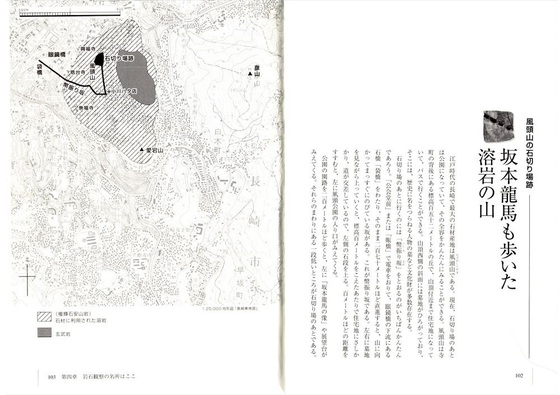

長崎市内の石張りの川 三角溝・四角溝 長崎市東山手町ほか

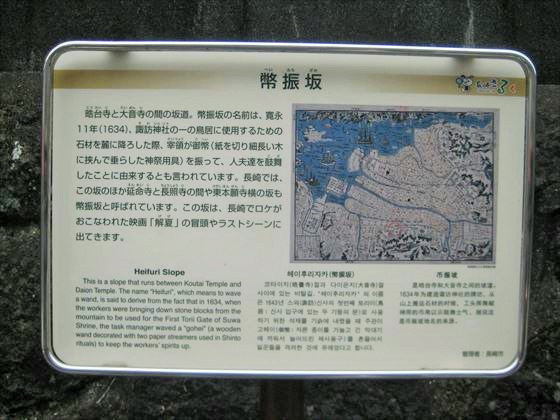

長崎市東山手町活水大学上の石畳坂道にある「三角溝」現地説明板は、次のとおり。なお、1994年6月、土木史研究第14号に、岡林隆敏先生らの「長崎外国人居留地における石畳道と側溝・排水溝の調査」報告書があるので、正しくはこれを参照していただきたい。

三 角 溝

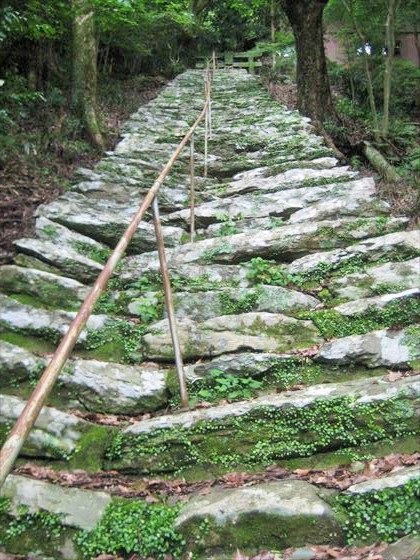

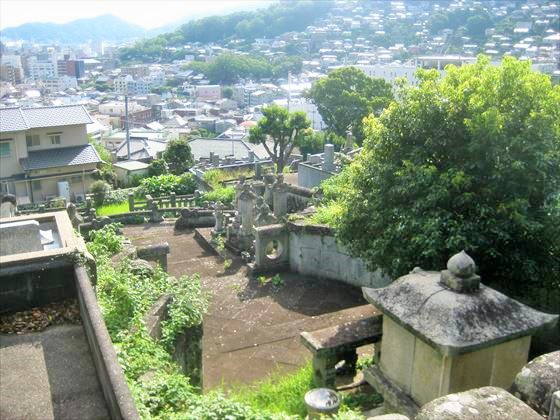

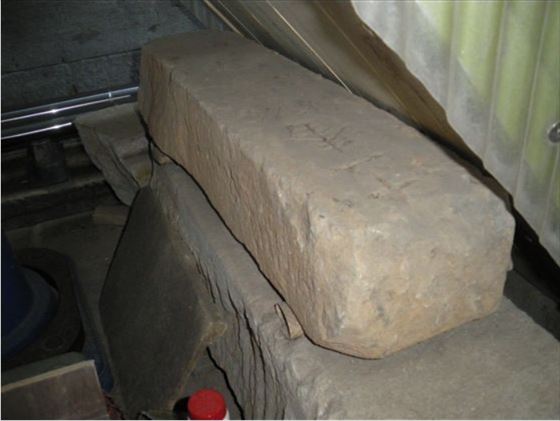

平石を2枚合わせて碑V字に組んだ側溝は、「三角溝」と呼ばれている。出島や外国人居留地であった南山手、東山手の道路脇の側溝として、今でもあちら、こちらに残されている。これらは居留地造成当時に造られた側溝であり、外国人居留地の遺構として大切に保存されている。この形の側溝は、水が少ない時でも多い時でも排水し易いように工夫されたものと考えられる。旧外国人居留地には、この他に半円形、階段状になったものなど様々な形の側溝がある。 平成17年10月設置 長崎市教育委員会

長崎市内に残る三角溝・四角溝については、布袋厚氏著「長崎石物語 石が語る長崎の生いたち」長崎文献社2005年刊の22〜25頁を参照。

三角溝が比較的限られた場所にしかないので、居留地造成当時に造られた側溝であり、外国人居留地の遺構とわかるが、これに対して、普通の長方形断面になった石張りの側溝(四角溝)は、市内のあちこちでその姿を見ることができる。

私は実際、高島にも外国人炭坑技術者居留地跡に三角溝があり、長崎港の対岸地区入口の西泊番所跡近くにも四角溝を見ている。本ブログ次も参照。

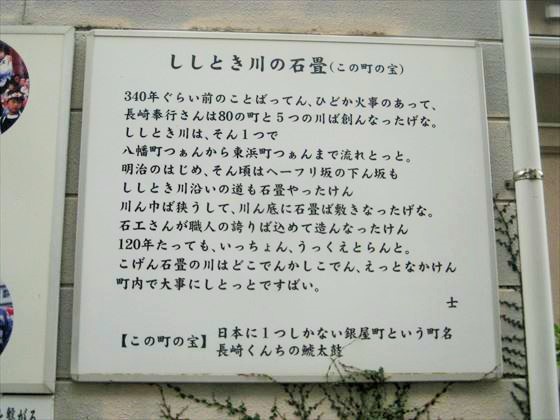

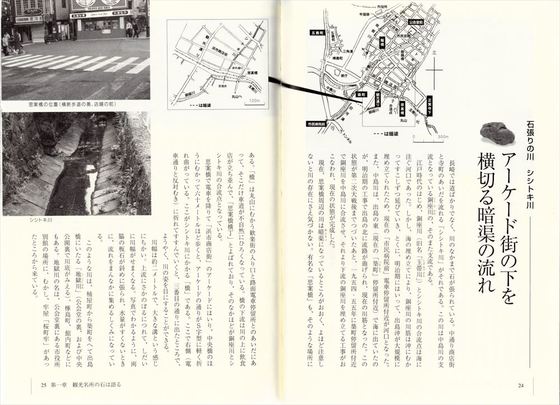

シシトキ川に残るレンガ造石橋 長崎市銀屋町

https://misakimichi.com/archives/810

地獄川に残るレンガ造石橋 長崎市桜町・栄町

https://misakimichi.com/archives/787

高 島 (2) 長崎市高島町

https://misakimichi.com/archives/1613

西泊の石張りの川 長崎市西泊町

https://misakimichi.com/archives/2674

四角溝の現在残る形が、いつ頃の築造年代か、長崎石物語ははっきり書いていない。外国人居留地の四角溝は、三角溝と同じく居留地造成当時に造られた側溝であろうし、このような四角溝は、市内中心部の主な地区には、明治初め頃から不完全ながら石張りの側溝(四角溝)としてあったと思われる(銀屋町ししとき川の石畳説明板)。

長崎水道の歴史HPには、次のような記述がある。明治18年(1885)8月、長崎から発生したコレラ大流行により、下水道溝の改良工事及び上水道建設が急務となったので、四角溝はこの頃から、市内一円に現在見られる統一的な形に改良され、整備されたものと考えられる。

近代水道の創設

…海外からの輸入品とともに伝染病の流入も多く、コレラなどの疫病が長崎から全国に広がっていきました。なかでも明治18年(1885)8月、浪ノ平町から発生したコレラは猛威をふるい、死者617人を数えました。コレラなどの悪疫の流行は、住民の衛生観念の欠如もさることながら、倉田水樋の老朽化による飲料水の汚染が原因のひとつとされ、居留地の外国人を中心に水道施設の必要性が叫ばれました。

明治19年(1886)長崎県令に着任した日下義雄知事は、港湾都市長崎の発展には下水道溝の改良工事及び上水道建設が急務であるとして、同年長崎区長に就任した金井俊行区長と意見の一致をみて水道設置を決意し、東京大学助教授の吉村長策を長崎県技師に任用して設計にあたらせました。 吉村氏の設計は、給水人口を6万人、1人1日最大使用量を91リットル、1日最大給水量を5,460立方メートルと想定し、工事費を30万円と算定したもので、この金額は、当時の区の年間予算4万円の7.5倍という莫大なもので、区費で支払うことは不可能であり、住民から調達するのも困難でした。…