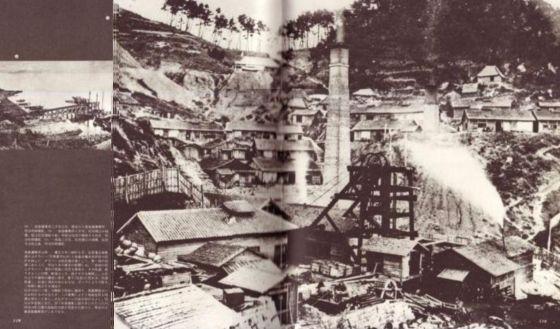

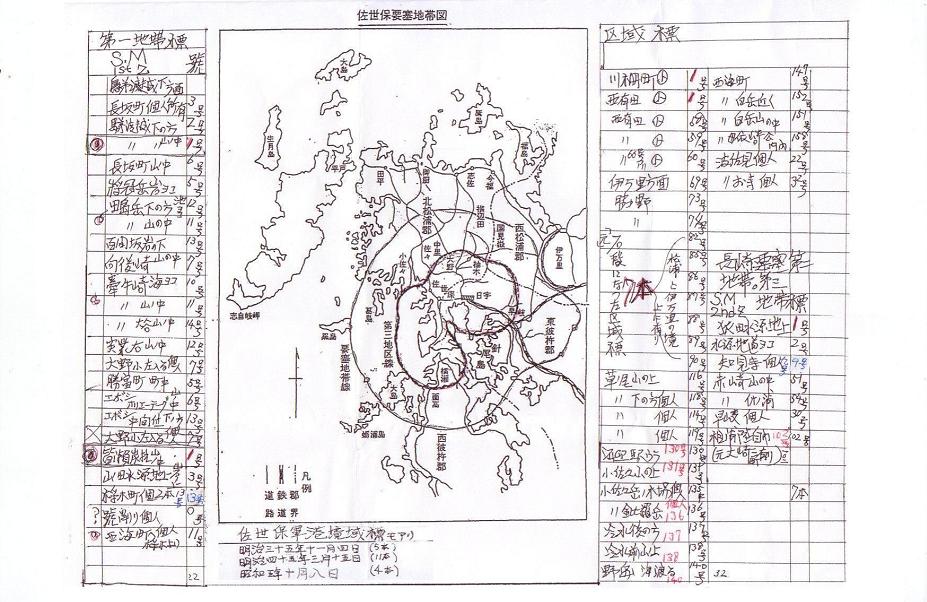

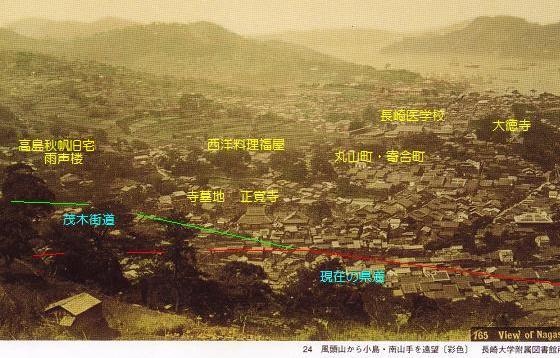

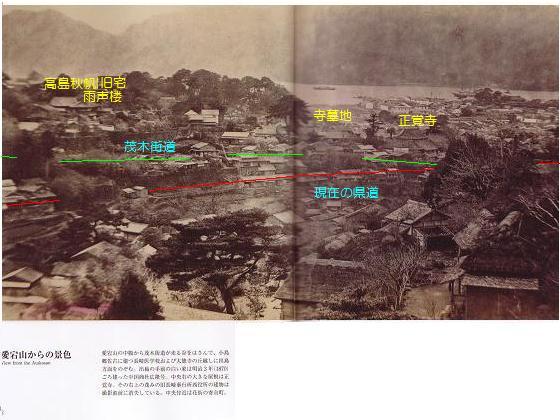

長崎の幕末・明治期古写真考 マンスフェルト集 12・13P 愛宕山からの景色(再掲)

HP「長崎大学附属図書館 幕末・明治期日本古写真メタデータ・データベース」などに収録している長崎の古写真について、撮影場所などタイトルや説明文に疑問があるものを、現地へ出かけて調査するようにしている。順不同。

長崎大学コレクション外編Ⅰ「マンスフェルトが見た長崎・熊本」

第二章 長崎 12・13P 愛宕山からの景色

愛宕山の中腹から茂木街道が走る谷をはさんで、小島郷佐古に建つ長崎医学校および大徳寺の丘越しに出島方面をのぞむ。出島の手前の白い家は明治3年(1870)ごろ建った中国商社広隆号。中央右の大きな屋根は正覚寺。その右上の茂みに旧長崎奉行所西役所の建物は撮影直前に消失している。中央付近は花街の寄合町。

001・002 1871年頃 マンスフェルトか サイズ/193mm×90mm 大 ほか

■ 確認結果

朝日新聞長崎地域版2012年11月17日付”長崎今昔 長崎大学コレクション”に、上記の作品が「丸山と寄合町周辺 娼妓開放直前の風景」として掲載された。新聞記事の解説は次のとおり。タイトル・解説とも変更された。

「写真中央は遊郭の丸山町と寄合町周辺です。1871年ごろ、お雇いオランダ人医師マンスフェルトが撮影したもので、「愛宕山からの景色」と紹介されています。

右手の大屋根は正覚寺です。写真中央や手前の家並みに沿って横切る道は茂木街道です。…(遊郭の話が続き)…

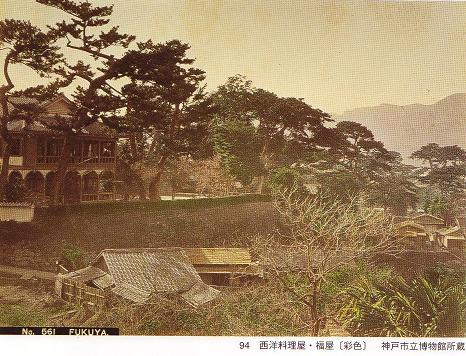

茂木街道脇の石垣の上には、西洋料亭・福屋の2棟の建物が見えます。59年に中村とめが上棟した日本で最初の洋食料理屋の一つです。…」

長崎大学コレクション外編Ⅰ「マンスフェルトが見た長崎・熊本」写真集の解説問題点は、11月6日すでに4点を指摘しているので参照。

https://misakimichi.com/archives/3488

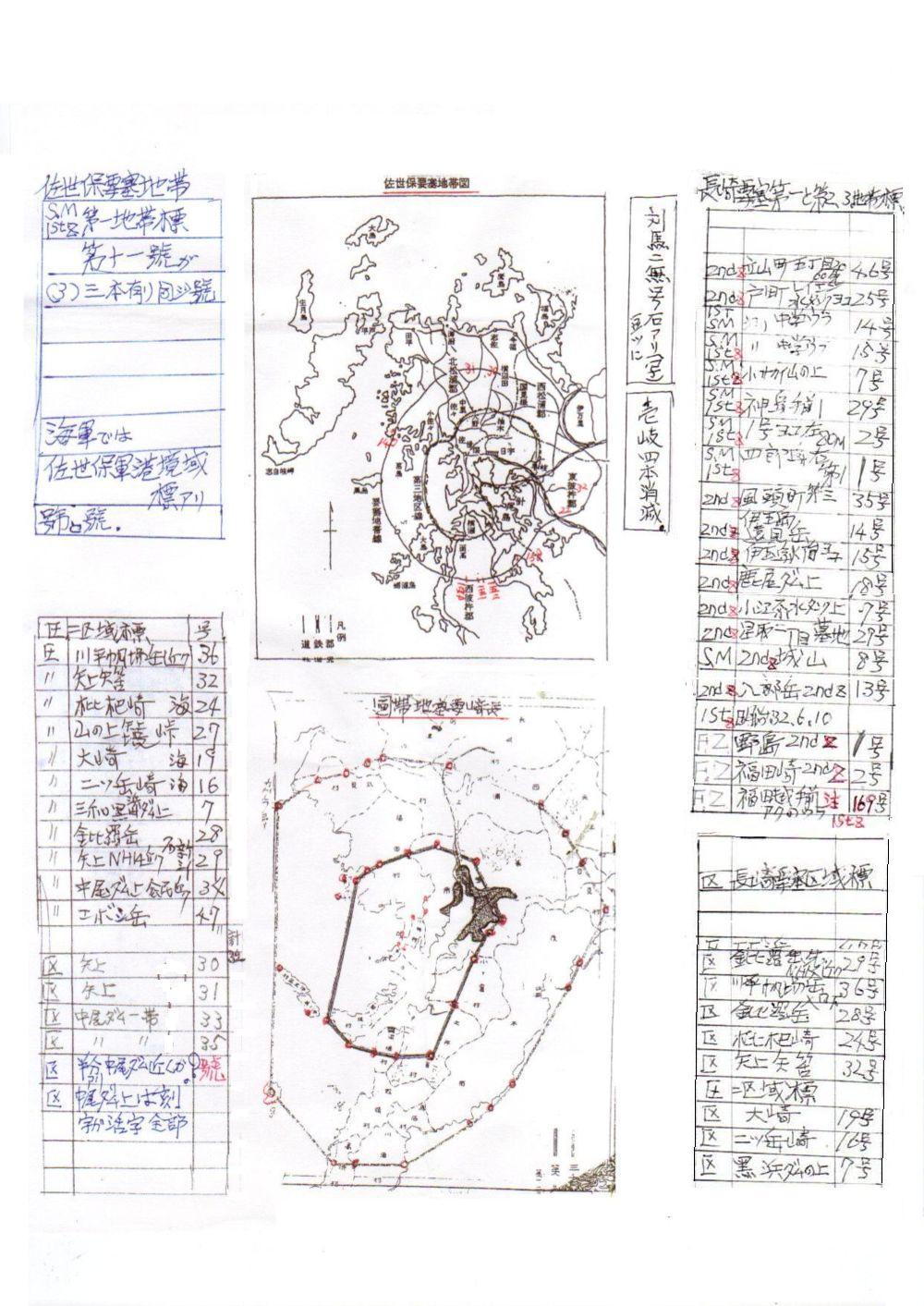

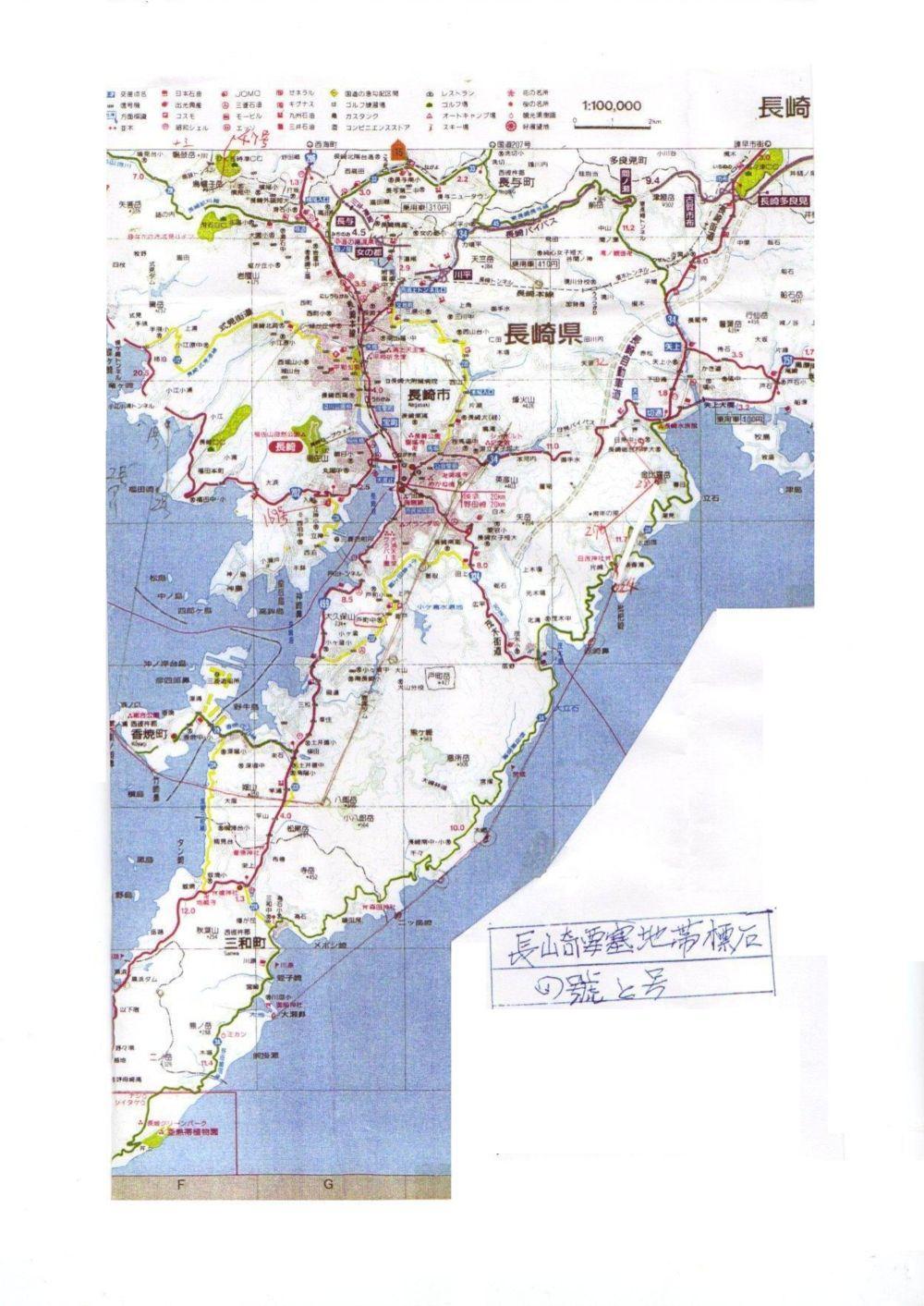

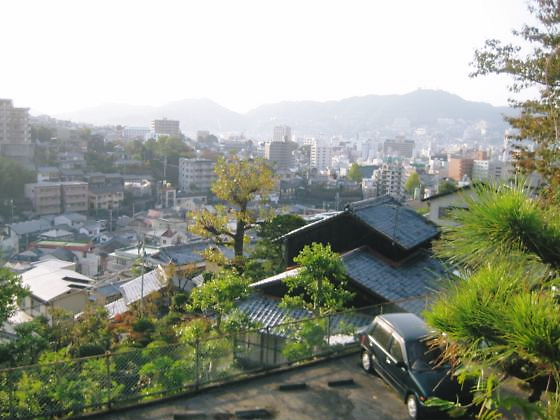

この作品はかなり至近から、低い目線で撮影されている。正覚寺の位置と大屋根の向き、稲佐山の稜線、港の見え具合から判断すると、撮影場所は、愛宕山山頂からではない。

愛宕山の中腹、高平町の榎観音堂の上、長崎玉成高校旧校舎の左上石垣付近(高平町15街区)で、全体の景色が見え正覚寺が同じように確認できるので、現地で見てもらいたい。

データベースでは、目録番号: 2871「高野平からの小島山手遠望」(2枚目古写真)に同じような景色がある。全体の位置関係を、まず風頭山高野平の高い位置から見てみよう。

撮影場所が愛宕山中腹、高平町の榎観音堂あたりと変わってくると、「小島郷佐古に建つ長崎医学校および大徳寺の丘」は、正覚寺の右奥の写真外となり写らない。「丸山町と寄合町周辺」及び「西洋料亭・福屋」(2棟の建物がどれを指すか不明。白い建物?)も、正覚寺墓地奥の谷間となり、高い墓地にさえぎられはたして写るだろうか。

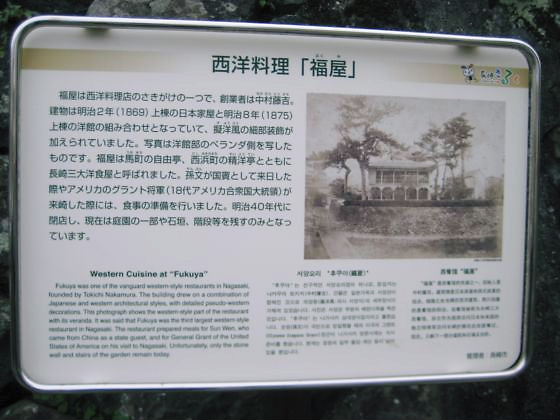

「西洋料理屋・福屋」の彩色写真は、「長崎古写真集 居留地編」第3版100頁にある。神戸市立博物館所蔵。現地説明板及び林先生の図版解説は、次のとおり。

「建物は明治2年上棟の日本家屋と明治8年上棟の洋館の組み合わせとなっていたが、いずれにも擬似風の細部装飾が加えられていた」

「写真にみえるのは、洋館部のヴェランダ側。店が最も繁盛したのは明治20年代で、来航した外国人の客も多かったという。撮影もその頃であろう」

「長崎の史跡 南部編」30頁では、「福屋は、中村藤吉が開業、最初は和食専門であったが、安政6年(1859)以降は洋食料理店となった」とある。

福屋の開業者名、建物特に洋館部の建築年代など、年代が合うように正しく説明してもらわないと、新聞記事はわかりにくい。マンスフェルトが写真を撮影したとする1871年は、明治4年だろう。

さて、左上に写る石垣の大邸宅である。茂木街道と現在の県道の線を入れた。茂木街道脇であり、正覚寺・同墓地上の続き尾根にある。国指定史跡「高島秋帆旧宅」雨声楼ではないだろうか。正門入口の石段、長い石垣が現在でもこのようになっている。

私の勘違いもあるため、くれぐれも現地確認をお願いしたい。

そのつど解説が変わるようでは、今回も長崎大学附属図書館と執筆者、長崎・熊本・東京での巡回写真展、出版元の長崎文献社、長崎今昔の朝日新聞社の権威が疑われる。

データベースの改善を再三、要望している。過去にも多例ある。古写真研究の基本は、まず現地確認であろう。迷惑しているのは、一般利用者、読者である。