「加能の下り口」と「南岸の砲台」とはどこか

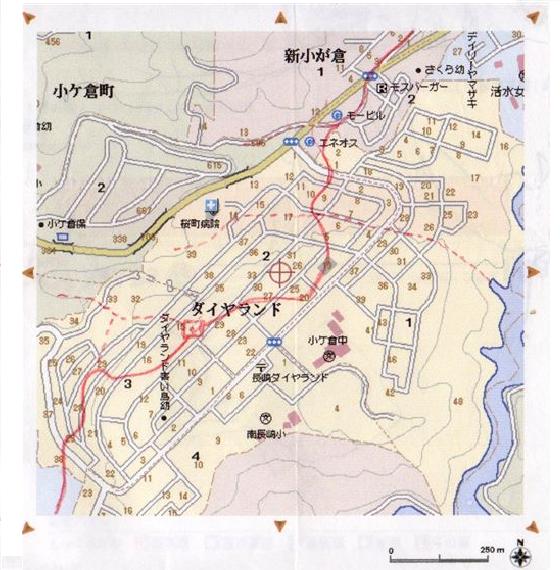

ここが土井首の人のいう地点、古地図にある「一本松」と思われる。今はそこから少し下ってダイヤランドバス終点一段下から竹林の中に下らざるを得ないが、了願寺ヘかけて尾根が海面に張り出すように見え、段々と眺望がよくなってくる。砲台といえば、高鉾・陰の尾・長刀岩の台場が考えられる。しかしこれらは南岸でなく西方の沖である。あまり遠くて砲台が見えただろうか。寛斎の方角間違いとも取られていた。

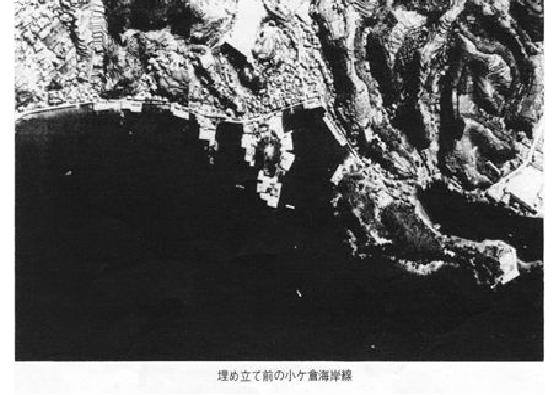

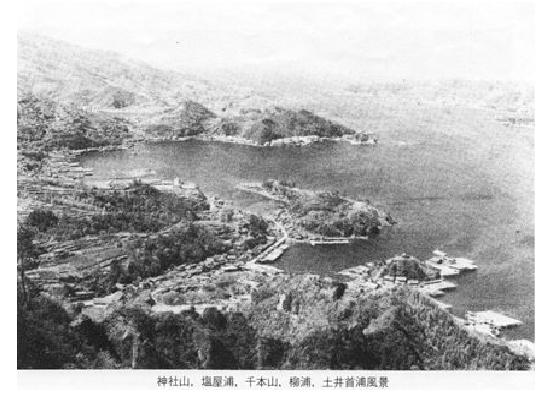

寛斎ほどの人に絶対そういうことはないだろうと思い調べてみた。小ヶ倉小創立百周年記念誌「小ヶ倉のあゆみ」ふるさと史料(昭和53年)に手がりがあった。小ヶ倉の古老が今の外港埋立地千本山に砲台があったと伝え、ただし考証できてないとある。千本山は鹿尾の南岸である。

文献を調べると随所にそれらしき記述が出てきた。佐賀藩にあって了願寺(寺は明治33年創建された)に元番所があったこと、ここと千本山に砲台があったことをうかがわせる関係資料があった。「古版長崎図集成」の湊外沖之図に表れた「千本」にも、御陣所の△印がある。

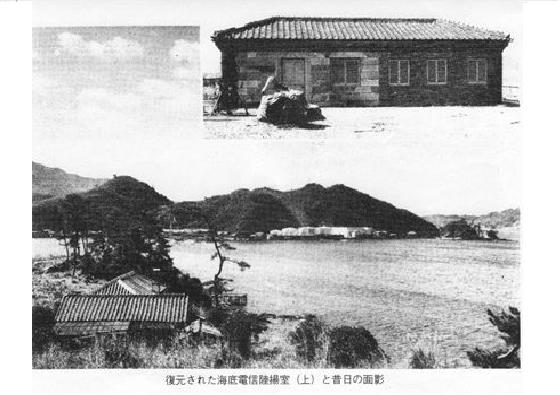

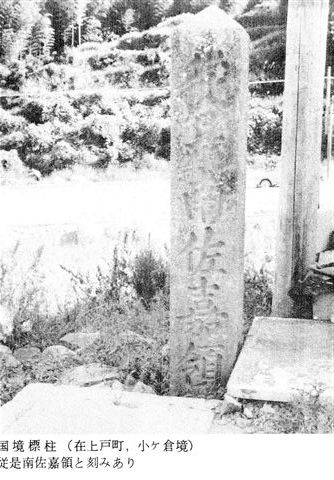

小ヶ倉柳生れで外港埋立前を知り、ダイヤランドの道塚も記憶のある先の蚊焼山村氏と現地調査した。千本山の突端は現在の後藤運輸辺りとなり、ダイハツはマークの看板がある。ここは明治4年海底電線の陸揚庫が建てられた。そして近くに砲台跡らしき石組みがあったが、昭和46年陸揚庫の移転復元のとき不明となったらしい。再度、ダイヤランドバス停下の山道に戻って、後藤運輸とダイハツのマークを確認した。確かにその辺りは木の間越しに、砲台が近くに見え隠れしたと思われた。

関寛斎日記は、文久元年に砲台を実際見たことを記録しており、砲台の考証史料足りうる。

(注) この稿の砲台は、長崎談叢19輯(昭和12年)の引用文が「南岸の砲台」とあったため調査したものである。しかし、今回判明した関寛斎日記の原文の字を見るかぎり、「南」ともとれるが「西」の字と読むのが正しいようである。

千本山は小ヶ倉のやや南となる。寛斎が見た地点からは西岸と言える。