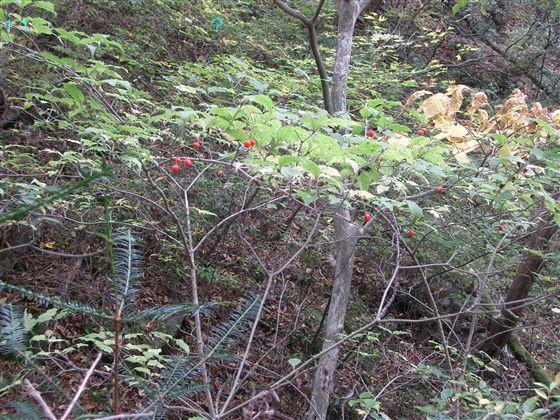

熊本県山鹿 八方ガ岳 秋の草花 平成19年11月

熊本県山鹿 八方ガ岳(標高1052m)に登った。矢谷渓谷から山頂まで往復。紅葉とともに見た草花。平成19年11月11日撮影。

熊本県山鹿 八方ガ岳 秋の草花 平成19年11月

熊本県山鹿 八方ガ岳(標高1052m)に登った。矢谷渓谷から山頂まで往復。紅葉とともに見た草花。平成19年11月11日撮影。

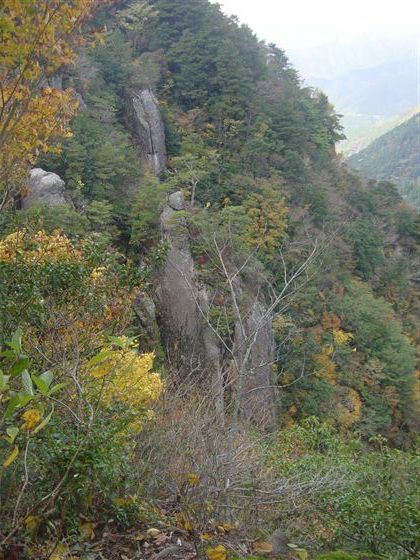

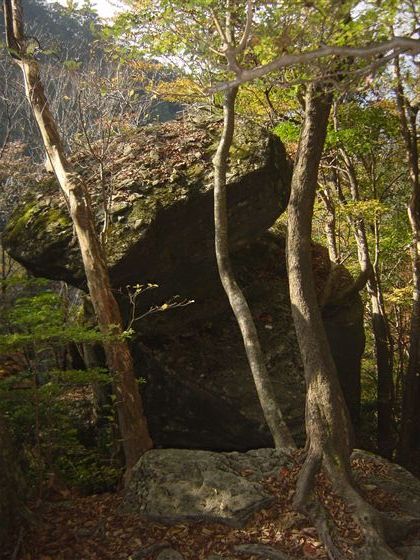

熊本県山鹿 八方ガ岳(標高1052m) 平成19年11月

7月から台風などで2回流れた熊本県山鹿の八方ガ岳行き。平成19年11月11日、3度目の正直により曇空。肌寒い日となったが最盛期の山の紅葉を鑑賞することができた。

参加者9人。車2台は7時50分発、有明フェリーで渡る。10時半、矢谷渓谷から山頂を目指す。ゆっくりと山の紅葉を楽しみつつ、13時に頂上へ着き昼食。1時間を過ごす。霞んだ日のため八方の展望は今ひとつ。阿蘇・雲仙がよく見えなかったのは残念である。下山予定の山の神ルートは、営林署の間伐事業のため通行禁止。また来た道を戻った。長崎帰着21時。

「みさき道」本道は、徳道から高浜延命水へ下った 道塚などが証明

A 徳道の里程を刻んだ道塚はなにか

野母崎徳道の車道三叉路に立つ大型道塚で、「長崎ヨリ五里」「御嵜ヨリ二里」とある。古い道塚と思われがちだが、「文政七年(1824)申十一月 今魚町」とある。今魚町系の建立年のある道塚では一番新しく、観音寺の「道塚五拾本」の寄進の約束から40年が経過して立てられた。

なぜここに里程を刻んだ大型道塚が立てられたか。ここはまっすぐに以下宿に下る山道があった地点で、少し手前では黒浜へも分岐する。その道が「みさき道」と交差する。徳道は当時から半島交通の要所であって、字名は「得な道」の意味があるらしい。

B ゴルフ場の裏門に入ると2本の道塚があるが、これはなにか

ゴルフ場裏門の作業棟の前の小屋下に2本の道塚がある。作業員の方に断わって見学させてもらうことができる。1本は墓石(「庄五郎地蔵」という。別項あり)転用「右御崎道」「左川原道」、その5mほど奥にあと1本「みさき道 今魚町」「上川原道」の2本が並んである。ゴルフ場の造成のとき、ほかの場所で見つかりまとめて移設されたかと思えたがそうではない。

高浜へ行く「川原道」は川原から徳道に上って、この地点で「みさき道」と合流する。その川原道の名残りは、道塚どおり作業棟上のサイクリング道路や町境の一軒家の横にある。明治の地図もそのとおりであった。

この道塚のある場所は茶屋があったと言われる。小屋の石垣の下に水が流れ、作業棟あたりは広い谷間で水田が多かった。「みさき道」は岬木場に行かず、道塚どおり高浜へ下る。関寛斎も高浜に出た。これが「みさき道」の本道である。

C ゴルフ場の中を「みさき道」はどう通っていたのか

野母崎町の高浜へ下る旧町道は、ゴルフ場の中を通り毛首の延命水のところに通じていた。今はゴルフ場の造成があったため、徳道の道塚地点から車道を以下宿の方へ少し下った途中から、ゴルフ場の敷地を外周するようにして新道が作られ、延命水の手前で旧町道と合う。明治の地図によると「みさき道」はこの旧町道沿いにほぼあったようである。今は調査のしようがない。

なお、ゴルフ場道塚から下った次の町道付替え点に出る手前の山道分岐に「みさき道」の道塚があったことが判明している。しかし、ゴルフ場の造成によって失われているようだ(別項調査)。

D 町道の付替え地点はどこか

町道の新道と旧道の付替え地点が、ゴルフ場の道塚から下ってきた「みさき道」の道である。明治の地図からその地点は延命水の手前あたりと見当をつけた。一方、別に述べたが、蚊焼西大道から分岐し蚊焼・岳路・黒浜・以下宿を通ってもう一つの「岳路みさき道」がある。これは岳路に道塚があることから推定した道である。

以下宿の南の谷から山道へ入って尾根に上がると、天保4年の地蔵祠があり農道となり、延命水手前300m位で町道の新道と合う。ここにはアンテナ塔と道路向かい側には取水タンクがある。このあたりは崖を切り取って新道が広げられている。崖の脇に回って旧道跡を探すとすぐあった。ここが町道の付替え点であり、「岳路みさき道」との合流点であった。後日、野母崎町役場で確認した。

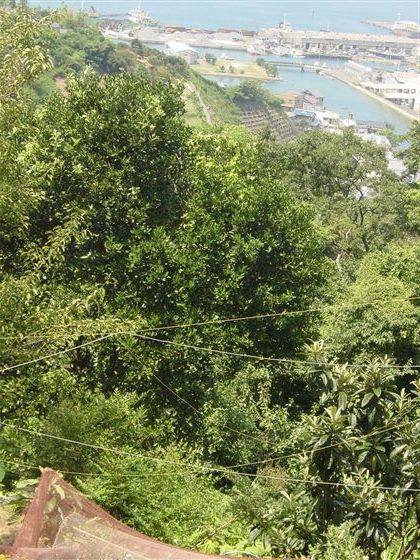

永一尾の見晴らし地点 休憩用ベンチと展望

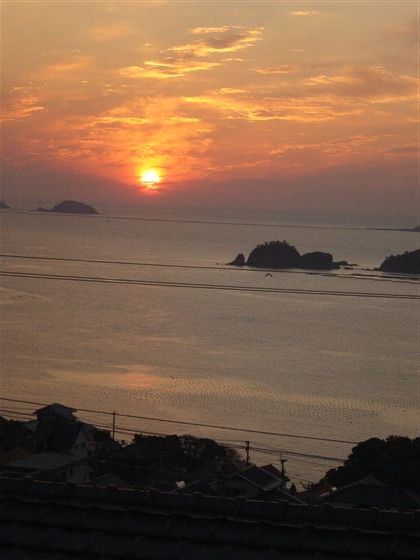

秋葉山口の郷路八幡、妙道尼信女墓を過ぎ、ほどなくすると突然、外洋の視界が開ける。三和公民館から約2.9km、1時間のところ。伐採地で植林がまだ5年くらいしか経っていない。五島灘を一望し、長崎港口から港外の島々、左奥に端島まで見える。

先週の平成19年11月3日、長崎学さるくの本番を迎え、蚊焼峠から脇岬観音寺まで草刈り整備をした。新聞に載せたので12人が集まった。見晴らし地点の竹のベンチはそろそろ腐りかけ、代えなければならない。郷路八幡先の竹林から竹を伐り、全員が運んでベンチを作りかえた。席を倍にしたので、20人は座れるようになった。

草刈りは、樺島の荒木氏が難関の古里ー堂山峠ー観音寺間を、すでに3日かけて1人で済ませてくれていたのでありがたかった。徳道からはサイクリング道路を行き岬木場に出、殿隠山ー遠見山ー堂山峠の山歩きコースの整備に変更した。新聞を見て奉仕作業に初めて参加された方が3人いる。全員よく働く。心強い助っ人に感謝する。

そういうことで「みさき道」を通して歩けるのは、今の時期である。見晴らし地点の完成したベンチと、ここからの展望は上の写真のとおり。

「みさき道」永一尾の道筋 郷路八幡・妙道尼信女墓など

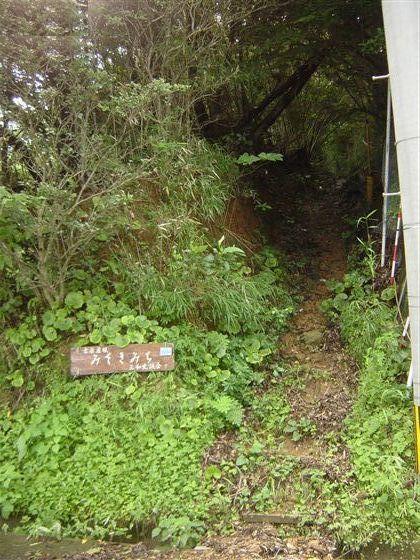

A 「みさき道」の入口看板は、いつ頃設置したか

三和史談会が平成12年4月に「地元住民に古里の歴史遺産へ興味を持ってほしい」と、みさき道の存在を広くPRするため設置した。年数が経過したため1昨年末塗り直し、左側へ移設した。

ここから永一尾と言われるとおり長い尾根を行き、徳道車道に出合う。この間は「みさき道」の全コースを通して最も当時の雰囲気が残る山道である。一部植林が進み左右の雄大な展望が失われているが、雑木林の木立が多く落ち葉を踏みしめて歩く道となる。中間地点の五島灘の見晴らしのよいところに、手作りの竹床の休憩用12人掛けベンチを設置した。

距離は、三和中央公民館からこの入口まで1.3km。入口から徳道車道まで3.5km。さらに足を伸ばし岬木場回り遠見山から脇岬観音寺まで行くと、公民館—観音寺間は実測14.4kmあった。「みさき道」の本道となる高浜・古里経由堂山峠越えも同じ位の距離はあるだろう。

B 「みさき道」は秋葉山を通ったか

平家落人の先祖を祀るとされる郷路八幡が今の秋葉山登り口で、15分もかからず社殿へ行けるが、「みさき道」はそのまままっすぐ進む。為石からは前記の蚊焼峠やこの秋葉神社を通って「みさき道」に入ったことは道があり考えられる。

元禄十四年「肥前全図」に、為石から黒浜あたりと川原から高浜手前へ2本の道が赤線で描かれている。この図は山の尾根に長崎方面からずっと黒線があるが、これは道でなく彼杵郡と高来郡の境を示すものであろう。「みさき道」がどれかわからないが、徳道あたりで為石・川原からの赤線の道は接近している。川原からは秋葉山を通らず高浜に出られるのである。

三和町周辺は、観音さん参りと同じように「秋葉さん参り」が正月と18日の月毎に行われていた。岳路などからは「みさき道」を逆に行って秋葉神社へ参られていたようである。

C 秋葉山口の「郷路八幡」とはなにか

秋葉山口の「みさき道」沿いにあり、小さな鉄の鳥居や石塔が立つ。歩いていてちょうど休憩地点となる。石の刻は正面「郷路八幡」右側面「昭和二十五年一月吉日」左側面「森保信平建立」とあるとおり、蚊焼に住む森保信平氏が神社を祀っている。

先祖に当る平家落人4人がここで果て、近くの大きな石の下に刀を埋めた。戦後うなされることがあり、そこを掘ってみたら錆びた刀が出てきた。すぐ埋め戻し、鳥居を建てたと森保氏から聞いているが、「郷路八幡」の意味と刀を埋めた石がどれかはよくわからない。

鳥居を真っすぐくぐった北東の支尾根上に、境塚らしい小さい石組みが見られる。一度道の調査でこのあたりは歩いていた。松林氏も前に行って確認しているが、昔の文献に見当たらない箇所で、境塚かどうかわからない。

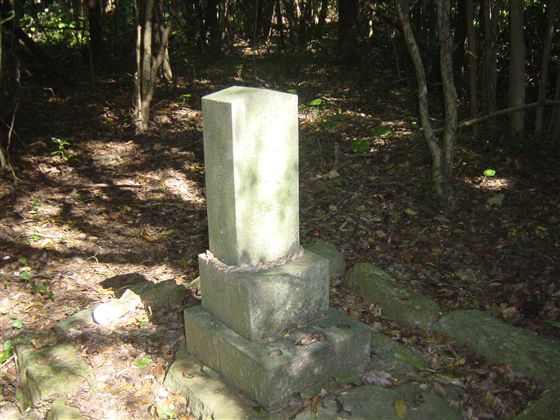

D 妙道尼信女墓とはなにか

郷路八幡から340m進んだ地点に、四角い石積みをし、その上に墓がある。山中の「みさき道」道筋にどうしてこの1基だけ墓があるのだろうか。墓石正面「妙道尼信女」右側面「年号七十年 蚊焼村 宮本源次 木下甚七」左側面「文政三年(1820)旧六月二三日」。地元で「ビックーさん」と呼ぶ。行き倒れの遍路さんを弔ったらしい。

別の話としては、野母の娘さんが川原に女中奉公していて野母に帰る途中、ここで襲われ殺された墓という人もいる。年号七十年が年齢であったら信じるに足りない話となるが、そういった場面もあったろうし、生活に密着して「みさき道」が利用され、しかも70歳になった人もこの道を歩いていたと取ると、感じ入る話の墓である。ここにも間違って川原へ行かないよう道塚があったらしい。

E 長人(永一尾)と字名はなにか

関寛斎日記で「長人」とあるのは、現在の字名で「永一尾」である。字の如く長い平らな一つの尾根で高低はあまりない。約3.5kmの稜線の道である。蚊焼から鯨浜へ行く波戸峠あたりでここを望むと、地形の特徴がよくわかる。永一尾の西側は三和町と野母崎町との町境であった。町境の稜線沿いに「みさき道」は南のピークの方に向かう。

F 黒岳とはどこか

この南のピークが「黒岳」である。山頂には標高243.6mの三角点と、明治32年6月陸軍省の長崎要塞区域標第七号がある。いつか「黒岳」と聞き黒浜の背後にあるので、何とはなしに納得し今も使っているが、明治18年「西彼杵郡村誌」高浜村の地勢の項に「艮位(北東)ヨリ正南ニ亘リ石転シ二ノ嶽及殿隠等高嶺ヲ負ヒ西北傾イテ低ク海ニ瀕ス」とあり、正しい山の名称は「石転シ」(いしころはし)と思われる。

目立つ山で端正な姿であるのに、なぜこんな名前なのか。山頂は村境だが、高浜村も蚊焼村もその字名は当時は表れてない。今の字名で三和町にこの山の西斜面に「石コロバカシ」の字名があった。

「みさき道」は、このピークは登らず東山腹の脇道を行く。途中の植林地に不思議な幟立石を見る(式見矢筈岳にもあり別項とした)。やがてサイクリング道路と平行した徳道の車道と出合い、また少し木立の山道を行くと、徳道の車道三叉路に立つ「長崎ヨリ五里」「御嵜ヨリ二里」の里程道塚に達する。三和公民館から約4.8km。2時間の行程である。

長崎の西の空の夕日 その2

長崎市南部の団地、わが家から見たきょうの夕日。平成19年11月9日の17時36分から42分までの光景。

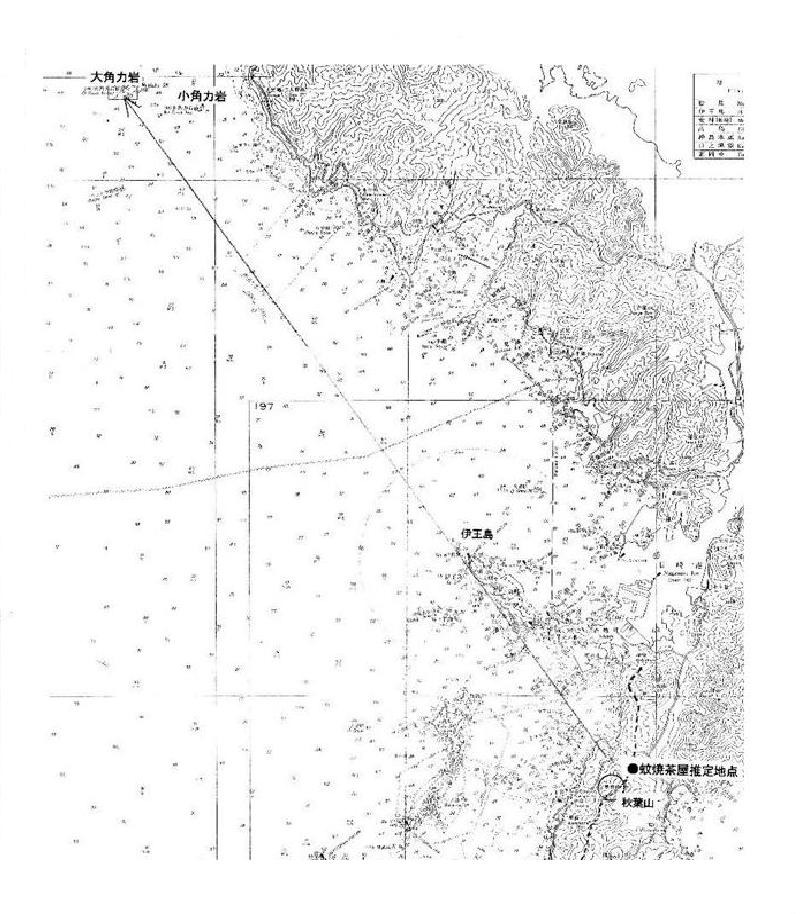

蚊焼茶屋の推定地点から、相撲灘の大角力・小角力が見えたか

関寛斎日記は、蚊焼茶屋で休憩しこの場所から、「西北ハ港内二テ其ノ西岸ハ遥ヘ絶ヘ高野木嶋 マゴメ嶋 硫黄嶋 高嶋 遥二松嶋ノ瀬戸(高サ五六間)見ユル 之レヲ相撲ノ瀬ト云フ」と記している。「(高サ五六間)」の部分に、大角力・小角力と間違いない2つの岩礁の図を書いている。その説明が高さであろう。

蚊焼茶屋の推定地点から、はたして相撲灘の大角力・小角力が見えただろうか。蚊焼茶屋は字古茶屋の一番端の方で、港外諸島の展望と清水が水脈を変えて今も流れていることにより、旧蚊焼峠と思われる入口の蚊焼山村氏の畑地あたりと推定した。

しかし、展望は私たちと山村氏の完全な思い込み違いであった。相撲灘の大角力・小角力は、五島まで見える晴れた日でないとなかなか確認できない。そんな日はめったにない。こちらの方から見ると、大角力は池島の右沖となる。伊王島の馬込島が邪魔して、池島さえどうしても見えないのである。

海図に線を引いた別図を掲げたが、地図上でもそうなる。峠の先の方まで行くと見えると思われる。蚊焼茶屋はこの地点しか考えられないのに、関寛斎がなぜ2つの岩礁を文中に描いたか。望遠鏡を使っても同じであろう。これは芦屋市平氏の質問から、実際に実見してみた結果である。

ただ、日記の文は途中に段落の「○」があり、必ずしも蚊焼茶屋からの展望と言えない。茶屋から見る港内及び沖の諸島の光景は、そんなに良いものでない。現在休憩用のベンチを設置している見晴らし地点あたりまで区間を解釈してよいとも思われる。

(大角力・小角力の夕日画像は、長崎市HPから)

峠入口の「蚊焼茶屋」と「蚊焼峠」はどこか

A 現在の国道蚊焼入口付近は、当時どのようであったか

詳しいことはわからないが、ここも峠と言われ、元松尾の道塚から真直ぐ来ると鞍部にあたり、道塚があった。栄上からは今の国道沿いに小道はあったが、体育館の所に大きな岩があり、当時はまだ主要路でなかったようである。明治以後整備されてだんだん通れるようになったのではないか。今の蚊焼入口バス停横の武次宅のところに茶屋があり、「みさき道」から下って休んでいたと聞いた(蚊焼桑原兄夫婦談)。浦歯科の谷から水はあったと思われる。

普通はここを蚊焼峠と考えがちだが、関寛斎の日記はそうでない。茶屋は峠の入口にあって、そこから長崎の港口と沖の諸島が見えなければならない。武次宅は尾根の反対側に下ったところにあり景色は見えない。これはこの道がメインになった大正の頃の話と思われる。

当時の蚊焼峠は別の場所でなければならない。二子嶋の力士墓は元々はどこにあったか。道路を開くためここは切り通しになっている。力士墓は支障になるため、すぐ脇の道路上に移したのとも考えられる。今はまた地蔵寺の国道下に移され目立たない。

B ここより坂を上りつめた桜の木のある平地に蚊焼茶屋はなかったか

ここは景色がよく道塚があったということで、従来、蚊焼茶屋があったと推定されていた地点である。すぐ横に町の防火水槽タンクがある。関寛斎の日記は、茶屋は「峠の入口」である。今の国道蚊焼入口を蚊焼峠とすると、ここは峠をすでに過ぎたところである。疑問はこれから始まった。

字名を確認するとここは「女男岩」で「古茶屋」は別にある。字「峠」もすぐ近くにあった。茶屋には必ず清水がなければならない。井戸は簡単に掘れない。町のタンクの脇に井戸らしきコンクリート囲いがあったが、これは送水口である。

蚊焼の土地所有者に念のため聞きにいった。茶屋とはなにも関係なかったのである。

C 峠入口の蚊焼茶屋はどこか

では、蚊焼茶屋はどこか。字境図で調べると「古茶屋」は道の左側である。次に「峠」があり「川原道」と続く。先の地点から約100m先に三和グリーンタウン入口があり、その先はナンパンギセルの群生地で「草積祠」がある。なぜ草積祠はここにあるのか。ここらあたりが茶屋でなかったか。

幸いなことにちょうどここを蚊焼の山村氏が畑とするため切り開きをしていた。この中段に不思議な石組みがあった。茶の木が多く小さな川跡が側にある。そこに立つと眺望はそっくりである。峠の入口にあたる。最も重要なのは、関寛斎が「清水で喉をうるおし」た(日記原文では「喫水」と判明)ことである。

グリーンタウン入口から焼却場へ行く道路を横切って大きな側溝がある。水音がするし何の気なしに覗くと、こんこんときれいな水がこんな晴れた日にかかわらず団地側から流れてくる。側溝をたどると一番奥の山口宅からであった。そこは先の川跡の奥にあたる場所である。団地を造成したため水脈が変わっていたのである。三和公民館展示コーナーで見つかった萬延元年蚊焼村図は、近くでそこだけ水田地であった。現地は後から田の水の取入口も確認された。

峠入口の蚊焼茶屋は草積祠右上段にあるこの石組みの地と考えられる。

D 蚊焼峠はどこか

蚊焼地蔵寺(当時は深堀菩提寺の末寺で地蔵庵といい村中にあった。現在地移転は大正14年)から上ってきた道は、先の蚊焼茶屋の少し先から「みさき道」と同じとなって、四太郎の鞍部を越し為石・川原と抜ける。この鞍部が峠で字名に「峠」や「川原道」が残るとおり、ここが当時の「蚊焼峠」である。この峠から為石へ椿が丘団地の上に出、また川原への出る道がある。

当時の最短路でありメイン路であった。これは明治、大正時代まで続き、両地区では長崎方面に農作物を出荷する際は、主に里道を通って蚊焼に出て、長崎に毎日1往復する船を利用していたとある(「三和町郷土誌」交通編・町制50周年記念誌「さんわの足跡」)。川原道の名残りは、まだ橋の山配水池や元焼却場下の山中に残り、地蔵も立っている。

この蚊焼峠にも「みさき道」の道塚があったらしい。峠の先は竹薮となって今まで歩けず、外港工業工場などのある車道を通っていたが、峠から竹薮を切り開くと立派な道が出てきた。畑に出るとそのカーブした車道を横切り、三和史談会が平成12年4月設置した「みさき道」入口看板から徳道へ長い山道に入ることとなる。

「長崎学さるく」と「長崎街道シンポジウムin松原」行事お知らせ

「古道」という道があったか。また、字「大道」とはどんな意味がありどの位置か

A 「古道」という道があったか

角川書店「日本地名大辞典 42長崎県」867頁、「古道町」の項の記述は次のとおりである。

「(略)町名のもとになった元来の小字名古道は、鹿尾川の渡り場から北へ字大道(現磯道町)の坂を登り山一つ越えた小ヶ倉界の谷間を指し、数軒の農家と水田・畑があったが、現町域は広く鹿尾川以北の山林部を包括する。(略)昔の古道の谷は南長崎ダイヤランドの造成で埋められた。なお、古道の字名は,江戸期に長崎から野母崎への御崎道が通っていたことよるが、土井首村のコースは字古道から字大道を降りて鹿尾川の渡し場(大山祗神社の北北西150m地点)を渡り、字京太郎からその背後の山を越え、字草住の谷沿いを南下していたという。」

「古道」とは今の鹿尾川岸、古道町の人家のある所ではなく、その左上のダイヤランドの谷である。確かに文久元年佐賀藩が作製した古地図では、この谷の中流に「古道」と書かれてある。しかし、この谷の道は谷入口に道はなく、中流付近を遡行して途中で途切れ、右尾根に上り200.8m地点(清四郎岳とある)を通り、現在の小ヶ倉中あたりに出ると思われる。えらく遠回りのルートである。他につながる道はない。鹿尾川を上流へ遡行する道は考えられない。

もしかして「みさき道」の以前の「古道」があったのではないかと探した結果であるが、どうもそうではないようである。大辞典の記述とおり字古道の区域は広く、北へ字大道(現磯道町)の坂を登り山一つ越えた「小ヶ倉界」の谷間を指しとあり、そこはもうダイヤランド3・4丁目のバス終点左上「一本松」あたりも谷間上の尾根村境で字「古道」となる。字図を調べると、実際ここに古道町の字「古道」が団地に取り込まれず飛地のように今まだ少し残っている。

従って、そこは「みさき道」そのものであり、特別な古道が当時あったと思われないのである。字名が付けられた時期は、正保2年(1645)国絵図作製のため村境が定められた時と思われるが、なぜ「古道」という字名が付けられたかわからない。もし「古道」があったとしたら、それこそ往古にこの谷を上る沢道であったろうと、単純に考えてよいのかもしれない。

古地図の「古道」の位置とここに数軒の家があったのが間違いないとすると、角川書店大辞典の意味するものがなにか不明である。後の大道・渡し場・京太郎越えも疑問が多く、後の項で説明する。

B 字「大道」とは、どんな意味がありどの位置か

後の蚊焼西大道の道塚のところで、字名の由来については詳しくふれる。正保2年(1645)長崎代官末次平蔵のもとで国絵図作製のために村境が定められるが、「大道」は「御崎道」に関係してつけられた字名と思われる。字「古道」の意味などは前に説明したが、字「大道」の位置は、字「古道」に続くダイヤランドバス終点下から土井首大山祗神社に下る、南岸の砲台が見え隠れした現在の磯道団地の上尾根の脇を行く街道あたりである。

故真鳥氏著書は、土井首地区の古道・地名を考察されているが、一番肝心なこのあたり「古道」「大道」と江川までの道が表れてないのが、非常に残念である。