関寛斎と佐々木東洋の人物像 ブログ「長崎のおもしろい歴史」から

次は、岩田祐作氏ブログ「長崎のおもしろい歴史」の中、「長崎に遊学した人たち」医学伝習所の項にあった関寛斎と佐々木東洋の人物像である。長嶺圭朔は載ってなかった。

「佐々木東洋」は、佐倉順天堂の同じ門下生で、長崎医学伝習所に関寛斎と一緒に学び、御崎観音参りに同行した仲間である。

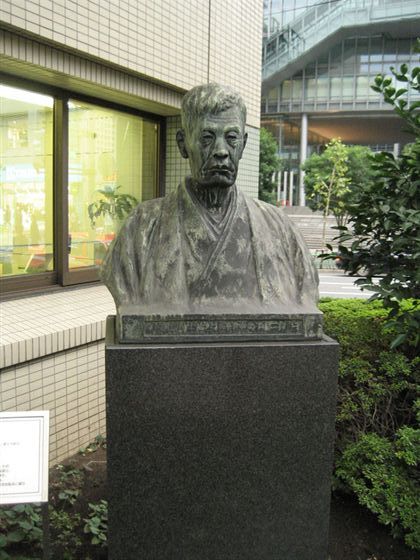

この記事にあるとおり、「佐々木東洋」は明治15年、東京神田駿河台に杏雲堂病院を最初に開院した。この病院は順天堂病院と並ぶ民間の代表病院である。本年で創立125周年となった。今も続き、建物玄関前に彼の胸像があるから、画像を紹介しておく。

東洋の胸像は、以前は由緒ある記念塔の前にあったが、病院改築のため台座を変えてこのようになったようである。

なお、夏目漱石の明治41年「処女作追懐談」中に、「今も駿河台に病院を持っている佐々木博士の養父だという佐々木東洋だ。あの人は誰もが知っている変人だが、世間はあの人を必要としている。しかも己を曲げることなくして立派にやっていく」と、漱石の羨望をこめた文がある。

関 寛 斎 (1830〜1913)

農業吉井佐兵衛の長男として上総国山辺郡中村(千葉県東金市)に生まれ、後に山辺郡前之内村(東金市)の儒者関俊輔の養子となった。1848(嘉永1)年下総国印旛郡佐倉城下(千葉県佐倉市)に赴き、佐藤泰然の順天堂で蘭方を修めた。さらに江戸に出て林?海・三宅艮斎のもとで研鑚を積んだ。嘉永5年帰郷して医業を開き、1856(安政3)年には下総国海上郡銚子村(銚子市)に移って医業に従事した。この頃、同地の醤油醸造業者浜口儀兵衛の知遇を受け、1860(万延1)年31歳のとき長崎に遊学した。1年余の滞留中にオランダ軍医ポンぺから西洋医学を学び、また開設草々の長崎養生所で臨床教育を受けた。1862(文久2)年帰郷したが、同年阿波国徳島藩主蜂須賀侯から藩医に迎えられて同国徳島城下(徳島市)に赴いた。1868(明治1)年戊辰戦争が勃発すると、徳島藩兵とともに従軍し、東征大総督から奥羽出張病院頭取を命じられて活躍した。戦後は徳島に帰って藩医学校や治療所の開設に尽力したが、不慮の事故に遭って徳島を去った。その後は新政府の海軍省に出仕し、また山梨県立病院長を務めた。明治6年再び徳島に帰って医業を開いた。以後30年間、この地で診療に従事し、関大明神と崇められたという。明治35年73歳のとき北海道の開拓を決意し、十勝郡斗満原野(北海道足寄郡陸別町)に入植した。二宮尊徳やトルストイに私淑し、以後10年間、幾多の困難を乗り越えて1500ヘクタールの牧場開拓と、理想の村づくりに取り組み、84歳で没した。

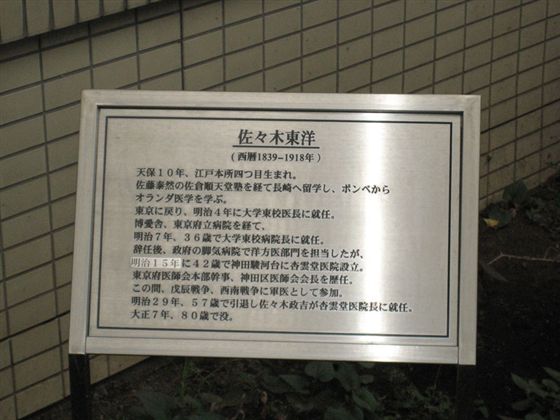

佐 々 木 東 洋 (1839〜1918)

代々医を業とする佐々木震沢の長男として江戸に生まれた。1856(安政3)年下総国印旛郡佐倉城下(千葉県佐倉市)に赴き、佐藤泰善・尚中の順天堂で蘭学を学んだ。さらに安政6年21歳のとき長崎に遊学し、オランダ軍医ポンぺについて西洋医学を修めた。1861(文久1)年江戸に帰り、チフス患者を治療して名を挙げた。翌文久2年幕府の西洋医学所教授助手を命じられ、1866(慶応2)年軍艦播竜の医官となった。1869(明治2)年大学大得業生となり、さらに大学南校(東京大学医学部の前身)の少助教・中助教・権大助教などを歴任して内科部長に進んだ。その間、ドイツ人の御雇医師ミュラーやホフマンらから親しく教えを受けた。明治8年医学校付属病院長となったが、翌明治9年退官して神田駿河台で医業を開いた。明治10年西南戦争が起こると、軍医を志願して一等軍医正に任命され、大阪の臨時陸軍病院に勤務した。翌明治11年東洋の発案で政府が神戸に脚気病院を設立すると、洋方の主任に選ばれて脚気の研究に専念した。明治13年同病院が廃止されると、翌明治14年東京・駿河台に杏雲堂医院を設立して脚気病院の患者を収容した。これ以後、本郷の順天堂医院とともに民間病院の代表として広く知られた。明治19年内務省中央衛生委員に選ばれ、明治23年東京医会が設立されると、会長に推されて開業医の医術向上に献身した。訳著書に「内科提綱」「診法要略」などがある。