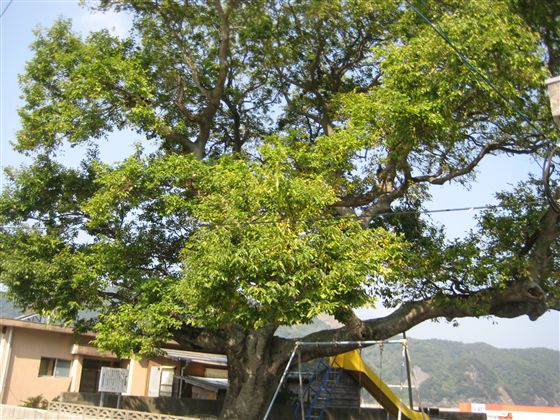

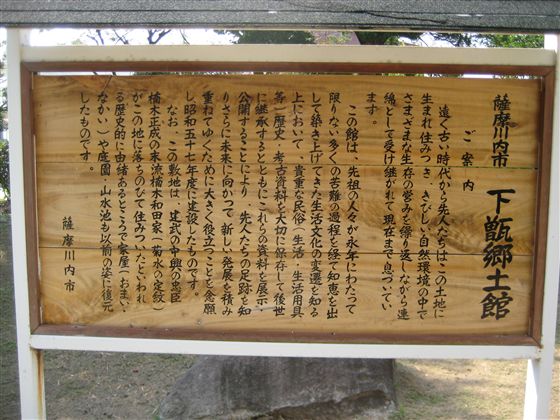

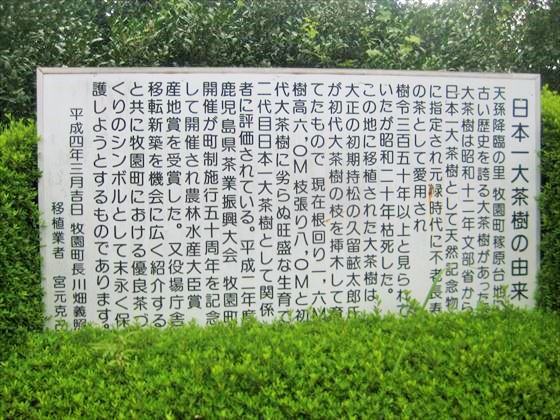

牧園の大茶樹(二代目) 霧島市牧園町

公益財団法人世界緑茶協会HP「O-CHA NET」による説明は、次のとおり。

日本茶の古木(大茶樹)

日本の国土は自然条件に恵まれており、茶の木は北海道以外の各県に育ちます。しかし、安定的な茶業経営が成り立つのは茨城県から埼玉県以南の地方であり、西南暖地が生産地となっており、山間地に野生化した茶の木も分布しています。日本茶には千年近い歴史があり、各地に野生化した茶の気があるにも関わらず、古木と見られる大茶樹がきわめて少ないことに気づきます。

古い茶産地の宇治や奈良を始め、静岡、埼玉、さらに古来人手の入らない伊勢神宮の神宮林などいずれも茶樹と思われるものはありません。茶の木は茶を摘むために大きく育てることなく時々根本から切り倒して茶摘みがしやすくなるようにしてきたことも考えられます。

嬉野の大茶樹

佐賀県嬉野町から北西にある不動岩に国の天然記念物となっている大茶樹があります。樹齢400年前後といわれ、直径14〜15cm内外の幹が10本近く分枝しており、こんもりとした小さな森のようになっています。

この茶の木は、小葉種の灌木性としては、世界一ではないかと思います。中国にも小葉種の木としては見ることができません。

(嬉野の大茶樹は、本ブログ次を参照。 https://misakimichi.com/archives/721)

牧園の大茶樹

鹿児島県の北部、牧園町にも大茶樹が古くから伝えられていますが、最古の木は老齢となり枯死しましたが、二代目が牧園町役場前に庭木として保存されています。根部の周囲1.5mもありそうな大きな木です。

この他各地に直径15cmほどの老木の茶の木はありますが、古木といえるような大木は見ることはできません。