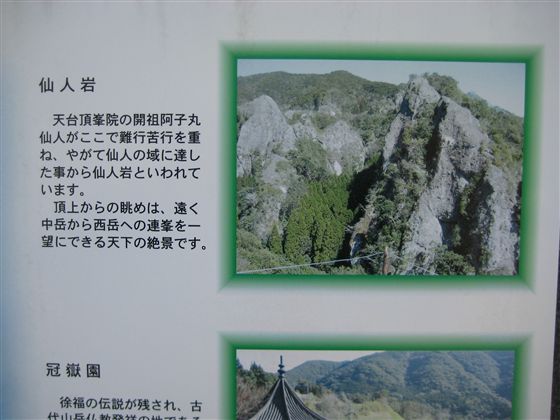

冠嶽園・仙人岩・冠 岳 いちき串木野市冠岳ほか

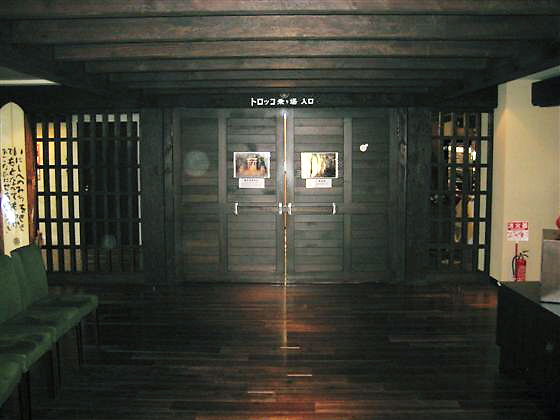

串木野市街の国道3号線大原町交差点から、県道39号串木野樋脇線により樋脇町・市比野温泉方面へ行く。県道左に見えてくる高い山が冠岳の3岳。冠岳小学校入口を過ぎ、しばらく進むと「冠嶽園」入口の赤い橋がある。

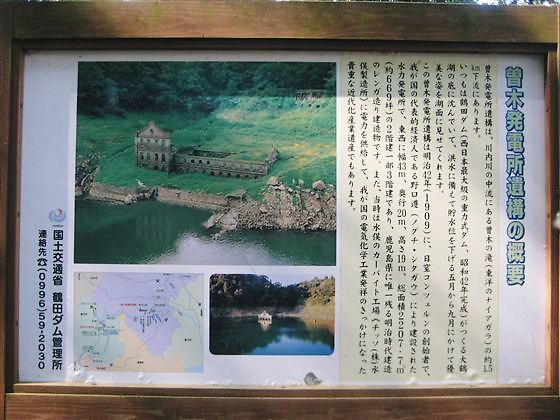

中国風庭園のある冠嶽園の背後の岩が仙人岩。冠嶽園から冠岳山腹の展望公園まで上がると日本一の徐福像がある。車はまだ上の鎭國寺頂峯院まで行き、途中から登山道を40分登ると冠岳(西岳 標高516.4m)山頂へ着く。車道の一周道路は、県道39号線手前の西岳登山口からも上がり、串木野ダム脇を通って行く。

鹿児島県総合観光サイト「ゆっくり悠・遊観光かごしま」いちき串木野市観光スポットによる説明は次のとおり。仙人岩の植物群落は、鹿児島県博物館HPの文化財から。

冠嶽園(かんがくえん) 所在地 いちき串木野市冠岳13511-7 (旧串木野市)

冠嶽園は、薬草の宝庫でもある山岳仏教の名山「冠岳」の縮景と、その名の由来である「方士徐福」の伝承を顕現するため頂峯院跡地に設けられた中国風庭園です。また、串木野市が東海(東中国海)をはさんで面している南部諸市省を中心に、中国との友好関係を深めたいと願いをこめたものでもあります。入り口の渓流に木橋の2連橋が架かり、散策路に最適です。

冠岳展望公園 所在地 いちき串木野市冠岳(西岳中腹)

串木野市内や東海や西岳(冠岳)が眺望でき絶景である。 また、東海や中国を眺めて立つ日本一(高さ8m)の「徐福像」が建立されている。

冠嶽山鎭國寺頂峯院 所在地 いちき串木野市上名7647-111 (旧串木野市)

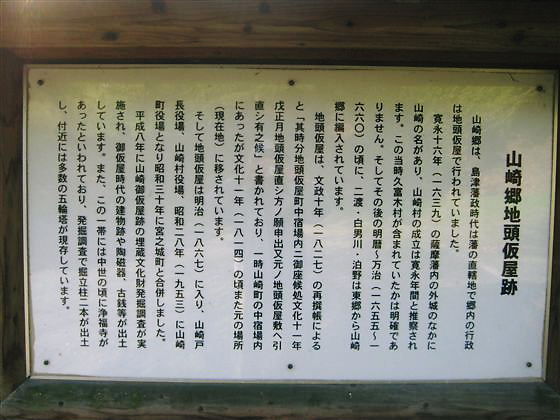

冠嶽(かんむりだけ)は、秦の徐福来山以降二千年余の歴史を有する薩摩屈指の霊山です。用明天皇(聖徳太子御父君)の御代、蘇我馬子は勅願により紀州熊野権現を勧請し、その別当寺として興隆寺を建立しました。平安時代、阿子丸仙人が天台宗となし、室町時代勅を受け名僧宗寿法印が京都東寺より下るに及んで、真言宗鎭國寺頂峯院(ちんごくじ ちょうぼいん)と改められました。藩主島津家歴代の信仰も厚く、寺運は大いに高まった方と伝えられますが、明治の廃佛毀釈以後その全容を知ることは困難となっていました。 昭和58年、現山主村井宏彰師が入山。山麓に結ばれた葉衣菴に百年ぶりに法灯が灯されました。同61年には宗教法人として認可。平成元年大師堂が落慶し、その後黄不動堂、熊野薬師堂、庫裡と漸次建立され現在に至っています。

冠 岳(かんむりだけ) 所在地 いちき串木野市冠岳 (旧串木野市)

昔も今も信仰の山として畏敬の念をもたれる霊山冠岳。ここは古代山岳仏教発祥縁の地であり、真言密教の地としても知られ、また不老不死の霊薬の言い伝えがあるほどの薬草の宝庫でもあります。数多くの奇岩や怪岩、様々な欧穴などが不思議な魅力を譲し出し、残された様々な史跡が昔日の彼方に消えていった歴史の面影を今に伝えています。

また、その周辺には、親水公園や中国風庭園「冠嶽園」などがあります。11月23日には「かんむりだけ山市物産展」が行われ、秋の風物詩となっており、多くの人で賑わいます。また、冠岳の中腹を一周する冠岳ウォーキングコース(歩行者専用道路・約10キロ)があり、様々な古代山岳仏教史跡が残っていますので、これらをお詣りしながらの登山も楽しめます。

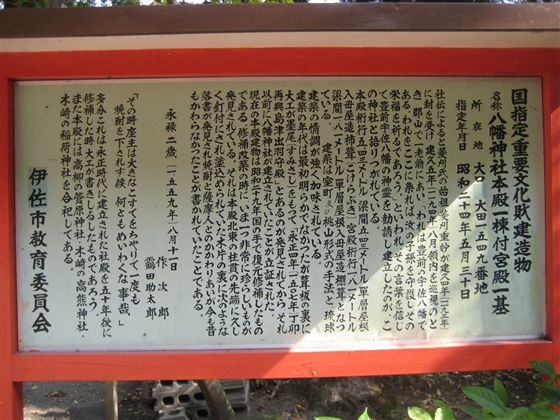

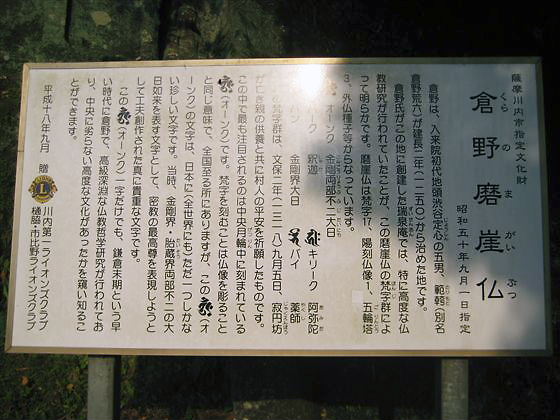

仙人岩の植物群落 県指定 天然記念物

指定年月日 昭和29年5月24日 所在地 いちき串木野市冠岳

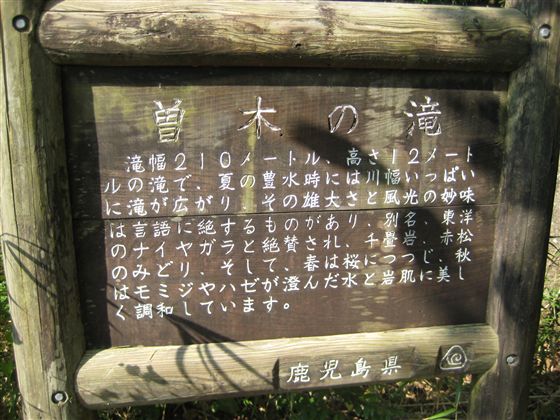

いちき串木野市の北東にある冠岳は,標高516mの山で,西岳,中岳,東岳に分かれます。仙人岩は,東岳の下にある冠岳神社の裏手にある小峰で,高さ70mの絶壁に囲まれた場所です。

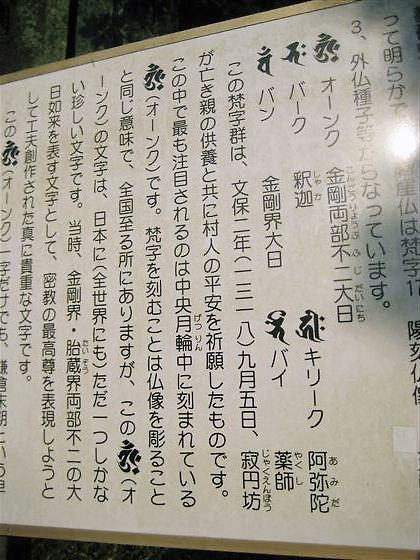

この岩の北側頂上付近にはキクシノブが自生し,スダジイやイスノキ,リュウキュウマユミ,サツマルリミノキ,リュウビンタイ,ハヤトミツバツツジなどを構成種とする特徴的な照葉樹林が発達しています。シイ林の中にはヤッコソウも自生しています。