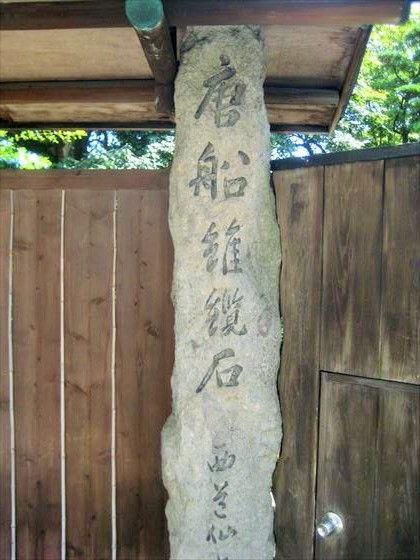

御用井戸1・2 天草市牛深町船津

サイト「近世以前の土木・産業遺産」熊本県リストによるデータは、次のとおり。天草市牛深支所西の牛深町交差点から海岸通りに船津に向かい、加世浦バス停から手前の真浦公民館の方へ入る。この路地のだいぶん奥の左右の民家に御用井戸が残るが、付近に案内図や案内標識はなくどの家か場所がわかりにくいので、近所で良く聞くこと。天草市に対応をお願いしたい。

「御用井戸1」文化元年(1804)のが、写真1〜4、「御用井戸2」文化9年(1812)のが、写真5〜9。写真10は、大正11年だった。

御用井戸1 ごよう

天草市 牛深港<牛深湊見張番所> 石井戸 文化元(1804) 市史跡 歴史的港湾施設資料集/現地解説板 近所の人がポンプで揚水(飲用には不適) 寛政10(1798)に沿岸監視体制強化のために設置された長崎奉行直轄の番所の専用井戸として掘られたもの/一般住民の使用は禁止されていた 2 C

御用井戸2 ごよう

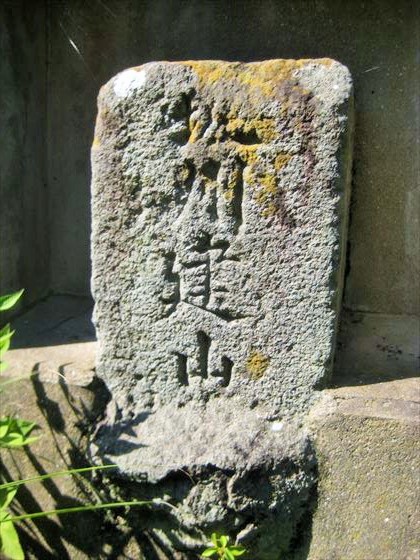

天草市 牛深港<牛深湊見張番所> 石井戸 文化9(1812) 市史跡 現地解説板 蓋が被せてある/近所の人がポンプで揚水(飲用には不適) 同上/井戸枠に「御/番/所/用/水」と刻字 2 C

現地説明板は次のとおり。

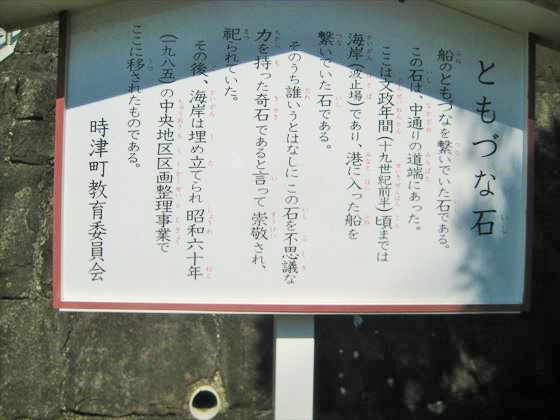

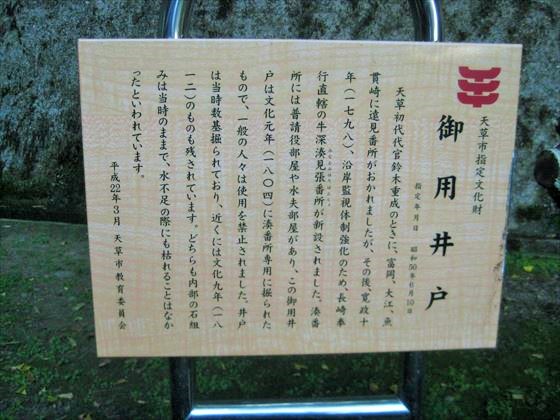

天草市指定文化財 御用井戸

指定年月日 昭和50年6月10日

天草初代代官鈴木重成のときに、富岡、大江、魚貫崎に遠見番所がおかれましたが、その後、寛政10年(1798)、沿岸監視体制強化のため、長崎奉行直轄の牛深湊見張番所が新設されました。湊番所には普請役部屋や水夫部屋があり、この御用井戸は文化元年(1804)に湊番所専用に掘られたもので、一般の人々は使用を禁止されました。井戸は当時数基掘られており、近くには文化9年(1812)のものも残されています。どちらも内部の石組みは当時のままで、水不足の際にも枯れることはなかったといわれています。

平成22年3月 天草市教育委員会

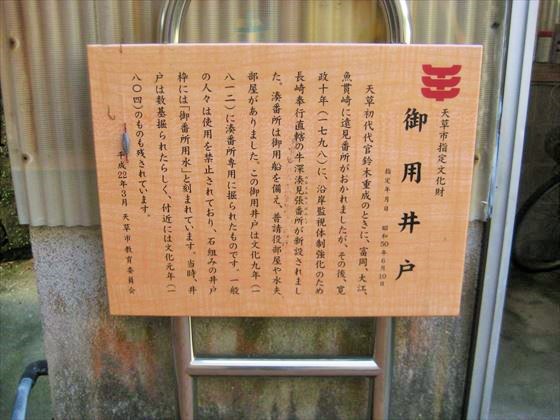

天草市指定文化財 御用井戸

指定年月日 昭和50年6月10日

天草初代代官鈴木重成のときに、富岡、大江、魚貫崎に遠見番所がおかれましたが、その後、寛政10年(1798)に、沿岸監視体制強化のため、長崎奉行直轄の牛深湊見張番所が新設されました。湊番所は御用船を備え、普請役部屋や水夫部屋がありました。この御用井戸は文化9年(1812)に湊番所専用に掘られたものです。一般の人々は使用を禁止されており、石組みの井戸枠には「御番所用水」と刻まれています。当時、井戸は当時数基掘られたらしく、付近には文化元年(1804)のものも残されています。

平成22年3月 天草市教育委員会