佐敷太郎峠の切通し 芦北町白岩

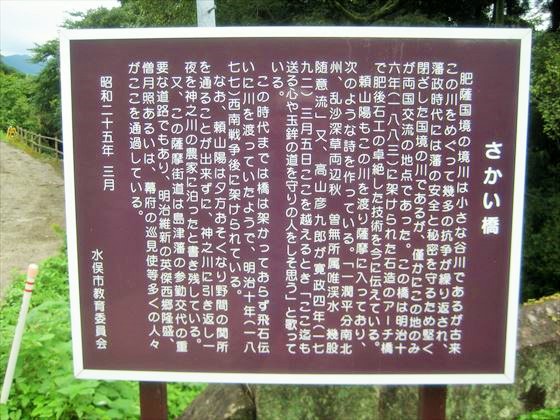

サイト「近世以前の土木・産業遺産」熊本県リストによるデータは、次のとおり。県道27号の肥薩おれんじ鉄道佐敷高架橋を下ったすぐ先から船津橋へ左折。橋を渡ると三叉路となっており、右が薩摩街道で、奥へ進むと前田に佐敷峠へ登る街道の入口案内板がある。中央が国道3号旧道で佐敷隧道へ続く。

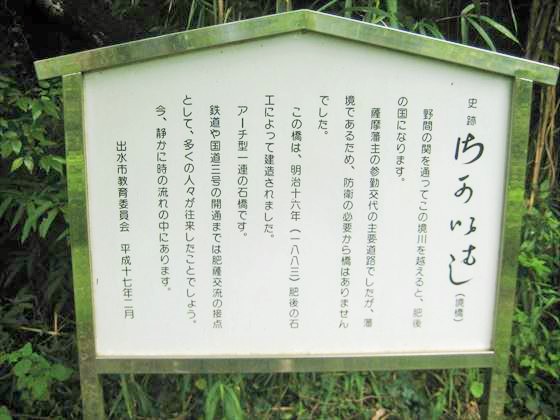

佐敷太郎峠の切通し さしきたろう

(葦北)芦北町 <薩摩街道> 切通し 長10数m(2ヶ所) 江戸期 町教委 放置保存 薩摩街道の難所の一つ 2 C

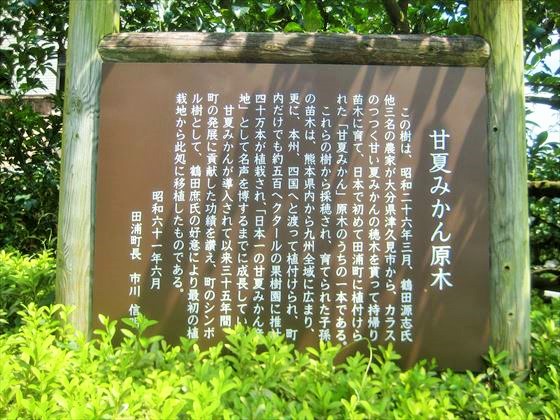

佐敷峠へ登る街道の山道は、途中、採石現場となり鉄柵があって、ウォークイベント以外、普段は通行できないから、国道3号旧道を利用し佐敷隧道まで行く。隧道入口右側の車道をなお進むと、広いミカン畑となり、手前に薩摩街道ウォークコースの標識があった。

ミカン畑の端を登りつめると、この高所が薩摩街道佐敷峠と言われるところであろう。農道が反対側から上がり、抉られた農道のカーブ地点となっている。遺産サイトの切通しがどこなのかわからないが、ほかに切通し状のところは見当たらず、ここが当時の佐敷太郎峠の切通しだろうと判断した。間違いがあれば、後から修正したい。

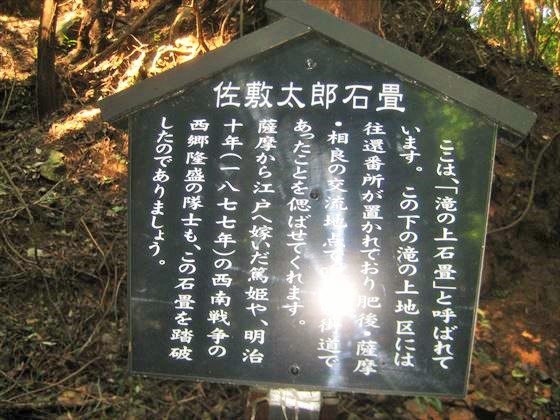

農道をまっすぐ進むと、やがて農道の分岐点に御駕据所跡の標識があり、江戸への道は、滝の上の谷間へ下っていた。

(2015年9月10日 追 記)

芦北町教育委員会の生涯学習課文化振興係回答によると、佐敷太郎峠の切通しは、尾根筋に登り上がる際に頂上部の岩盤の一部を削って通路を削り出した簡易なものである。場所は標識とカーブミラーのあるところの背後の尾根をもう少し登る。これが薩摩街道佐敷峠の正しい道である。

撮影写真の提供を受けたので、最後に2枚を追加する。