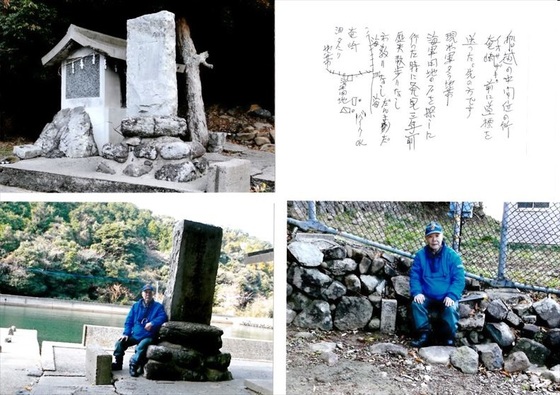

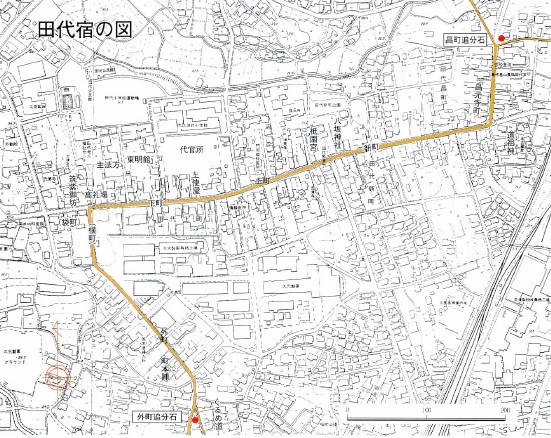

田代宿の追分石 鳥栖市田代昌町・田代外町

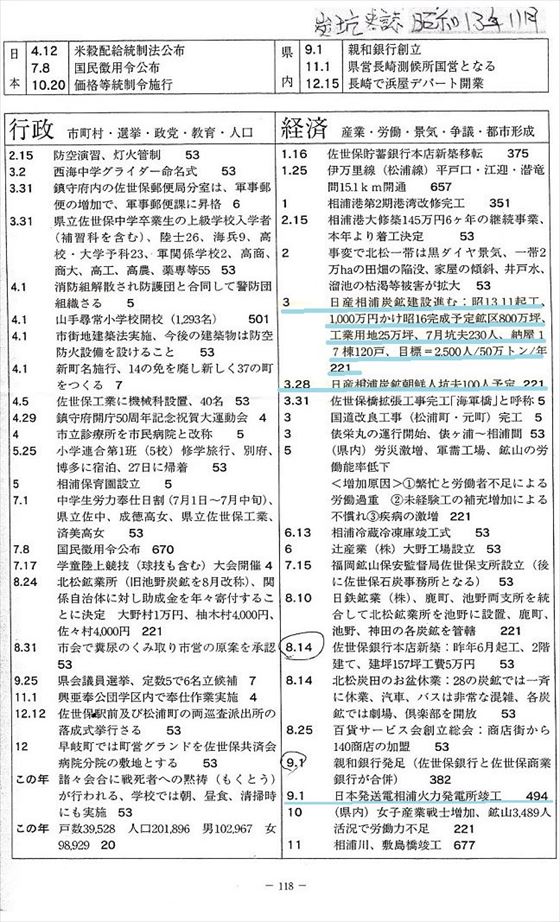

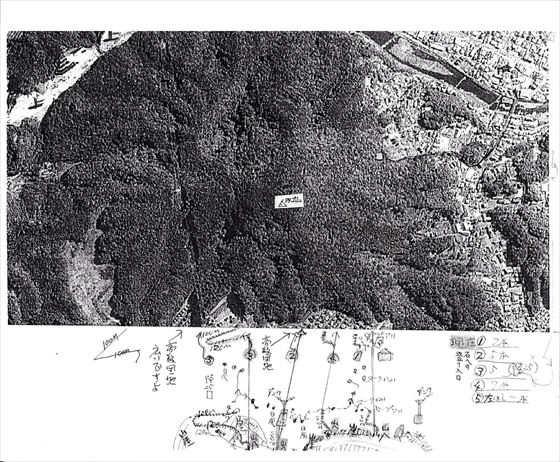

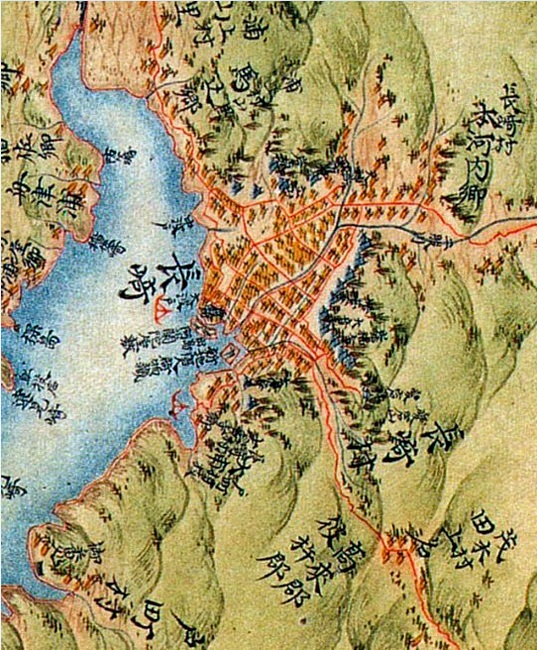

サイト「近世以前の土木・産業遺産」佐賀県リストによるデータは、次のとおり。所在場所は地図のとおり(「とすの文化財解説シート」から)。

田代昌町の道標(追分石) たしろ、しょう

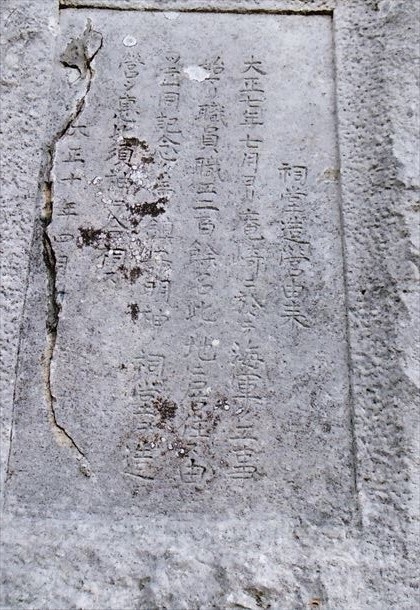

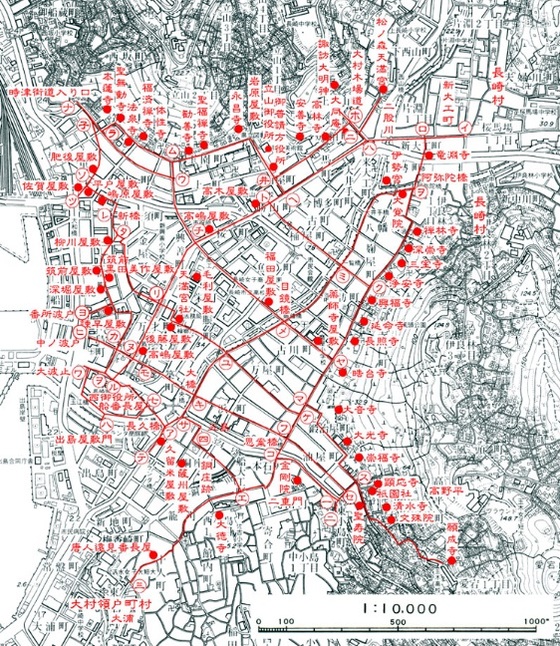

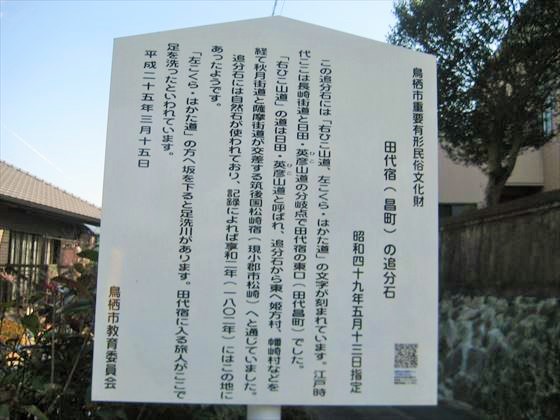

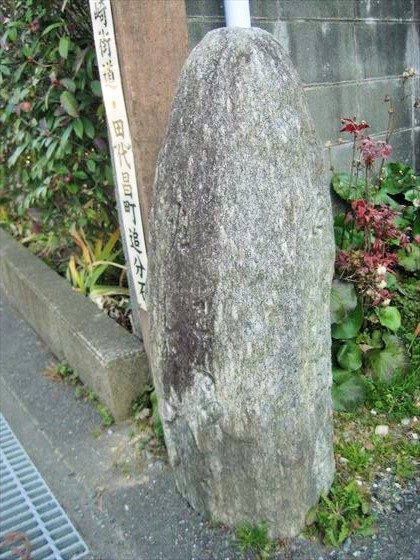

鳥栖市 <長崎街道・田代宿東口> 石道標(自然石) 高約1m 享和2(1802)以前 市重文 WEB 原位置? (正面)「左、こくら/者加多、へ」(=博多)、(右面)「右 ひこ山道」/尾張の商人・菱屋平七の旅日記『筑紫紀行』(享和2(1802))に記載がある 1 C

田代外町の道標(追分石) たしろ、かん

鳥栖市 <長崎街道・田代宿西口> 石道標(自然石) 高約1m 享和2(1805)以前 市重文 WEB 原位置? (正面)「右 さか/左 くるめ、道」/太田蜀山人の『小春紀行』(文化2(1805))に記載がある 1 C

鳥栖市HPの市内の文化財による説明は、次のとおり。

市指定 重要文化財(石造建造物)

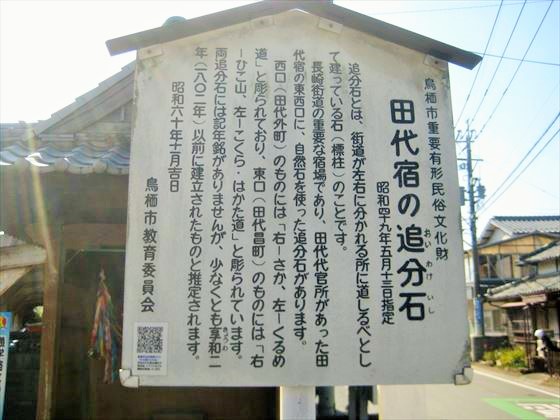

田代宿の追分石(2基)

【所在地】 鳥栖市田代昌町・田代外町

【指定日】 昭和49年5月13日

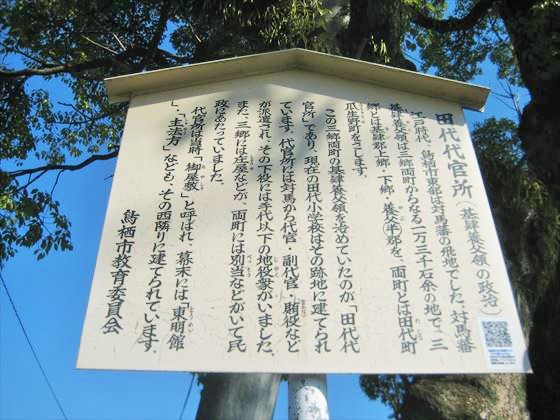

街道が左右に分かれる道標として建てられた石を追分石(おいわけいし)といいます。

江戸時代に田代宿は轟木宿とともに長崎街道の重要な宿場でした。その田代宿の東口(田代昌町)と西口(田代外町)にそれぞれこの追分石があります。それぞれ高さは約1mほどの自然石が利用されています。

東口のものは「右‐ひこ山、左‐こくら、はかた道」と彫られており、享和2年(1802)の尾張の商人菱屋平七(ひしやへいしち)の旅日記「筑紫紀行」にこの追分石の記述があります。 また、西口のものは東口と同じ書体で「右‐さか、左‐くるめ道」と彫られており、文化2年(1805)の太田蜀山人(大田南畝)(おおたしょくさんじん;おおたなんぽ)の「小春紀行」に記述があります。

これらの記録から、現存する追分石は1800年頃には建立されていたことがわかります。