西海道(西路)の道路遺構 福岡県小郡市・佐賀県鳥栖市

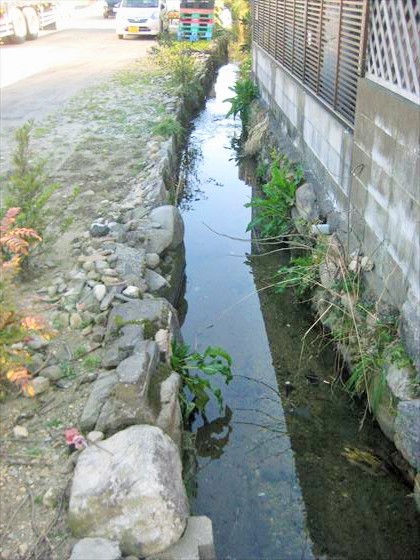

サイト「近世以前の土木・産業遺産」福岡県リストによるデータは、次のとおり。私はここかどうかわからないが、県道14号曾根崎・端間間の福童付近の福岡県小郡市・佐賀県鳥栖市の県境ラインで確認した。この用水路が概ね現在の県境らしい。

西海道(西路)の道路遺構 さいかいどう

小郡市・佐賀/(三養基)基山町 <西海道(西路)> 道路 古代(律令期) 古代道路研究会 畑となっており、判別が困難 筑後と肥前の国境沿いに西海道西路が通っていた 4 C

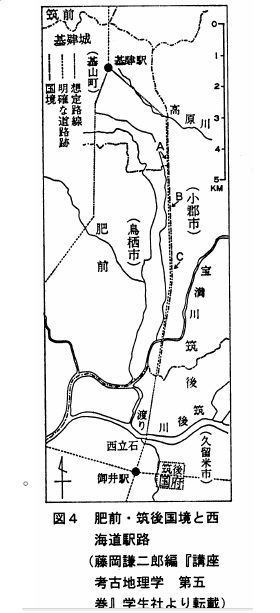

中村太一氏研究紀要HP「地理資料にあらわれた古代駅路」(PDF)3〜4頁は、次のとおり。掲載図も同HPから。

3 地図②—行政境界線

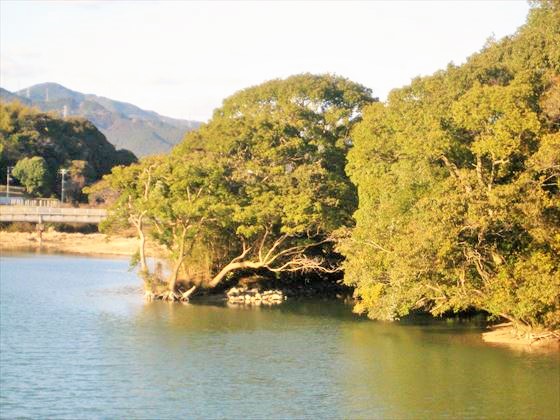

古代の主要道路は、しばしば国郡郷の境界線として利用される。これは、計画道路が大地に刻まれた明瞭なラインを形成しており、境界線に活用しやすかったためと考えられる。このことから逆に、現在の直線的な行政境界線を探し、古代道路の路線を復原・想定する方法がある。

図4は、肥前・筑後国境と西海道駅路との関係を示したものである。大宰府から南下する駅路は、基肆駅家で肥前方面への駅路と、筑後・肥後方面に向かう駅路に分岐する。そして、肥後方面への路線のうち高原川付近から宝満川以南までの区間が、現在の佐賀県基山町・鳥栖市と福岡県小郡市の県境となっている。

この県境は、古代以来の肥前と筑後の国境になる。この路線は、幅15m前後の帯状の窪地(A・B地点)や、幅22m程度の堤防状地割(C地点)が見出され、駅路の痕跡である可能性が非常に高い5)。

(2015年2月22日 追 記)

サイト「近世以前の土木・産業遺産」福岡県リストによるデータが、次のとおり修正された。本ブログ記事も、現地再調査のうえ近日中に差し替えしたい。

西海道(西路)の道路遺構 さいかいどう

(三養基)基山町 <西海道(西路)> 道路 長約60m 古代(律令期) 木下 良 畑となっており、判別が困難/現在確認できる場所は、甘木鉄道と小郡市との境界線の交差する南側の60m程度のみ 筑後と肥前の国境沿いに西海道西路が通っていた 4 C