大詫間地先の荒籠1・2・3 佐賀市川副町大詫間

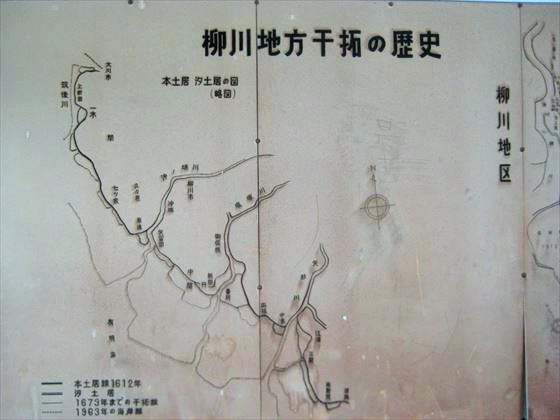

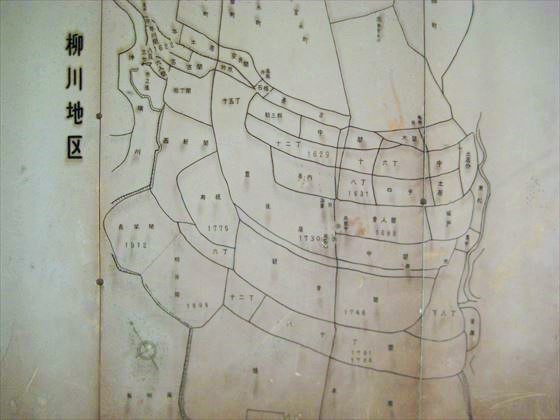

サイト「近世以前の土木・産業遺産」佐賀県リストによるデータは、次のとおり。県道18号新田大橋手前から筑後川河口の三角州に入る。南半分が佐賀市川副町大詫間である。大詫間も江戸時代から350年間・50回もの干拓によって作られた。なお、三角州の北半分は福岡県大川市大野島地区。

大詫間の筑後川側には、地元民の話によると5つの荒籠がある。上流から順に河口まで1〜5と言うらしい。私の写真は、上流からそれらしきものを写してきた。リストデータがどれを指すのか、わからないので、筑後川河川事務所の文献・写真と照合をお願いしたい。

大詫間地先の荒籠1 おおだくま

佐賀市 筑後川・最下流(右岸) 石水制 長約100m 江戸中期 筑後川河川事務所 保存状態良好 筑後川の荒籠群(中型) 2 B

大詫間地先の荒籠2 おおだくま

佐賀市 筑後川・最下流(右岸) 石水制 長約110m 江戸中期 筑後川河川事務所 保存状態良好 筑後川の荒籠群(中型) 2 B

大詫間地先の荒籠3 おおだくま

佐賀市 筑後川・最下流(右岸) 石水制 長約160m 江戸中期 筑後川河川事務所 保存状態良好 筑後川の荒籠群(大型)/最下流に位置 2 B

7〜15枚目は、2015年3月25日に大詫間を再訪した荒籠の写真。上記に対応する3つの大型荒籠があるので、これだろう。所在図参照。