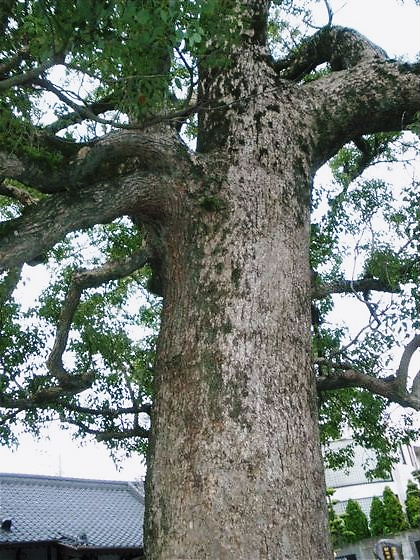

天神町の天満宮のイチイガシ 諌早市天神町

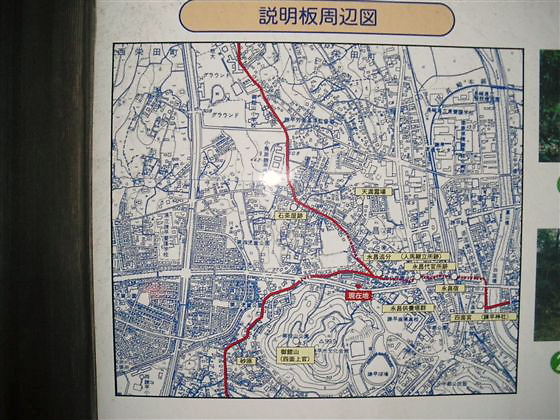

国道251号線により諌早市有喜町まで行き、小ヶ倉ダムや諫早市街小栗への市道へ入る。

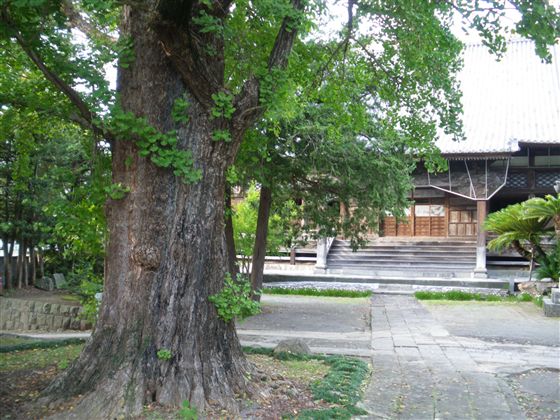

しばらく行くと天神町バス停に出る。右手に「天満宮」の鳥居とイチイガシが見えるで、参道の道へ入る。

諌早市「諫早近代史」平成2年刊の特記すべき植物個体146〜147頁による説明は次のとおり。「諫早の名木30選」では、幹囲4.21m、樹高20mである。

三 イチイガシ

イチイガシは、本来、丘陵地下部の適潤地に森林をなしていたが、そこは早くから開発されたのでイチイガシはほとんど姿を消した。現在ではごく稀に散在するに過ぎない。天神町の天満宮にあるイチイガシは幹囲4.40mで、諌早市第一の巨樹であり、県下でも有数の大きさである。