ザビエル記念教会 平戸市鏡川町

平戸市街の通りから「寺院と教会の見える風景」の道の坂を上ると、ザビエル記念教会である。教会から逆に下を見るとこうなった。

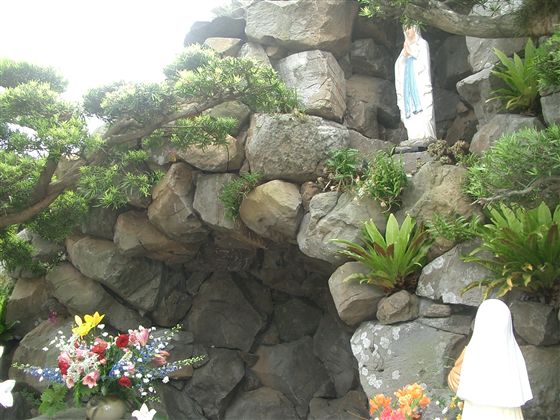

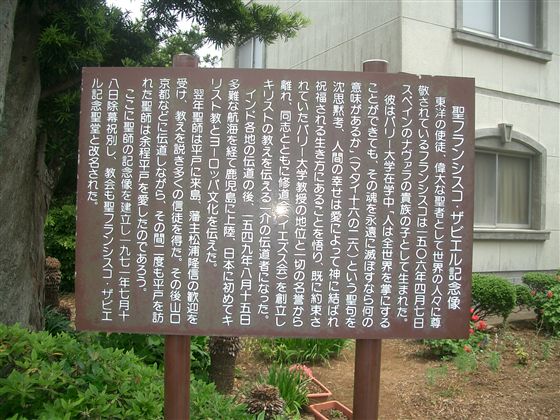

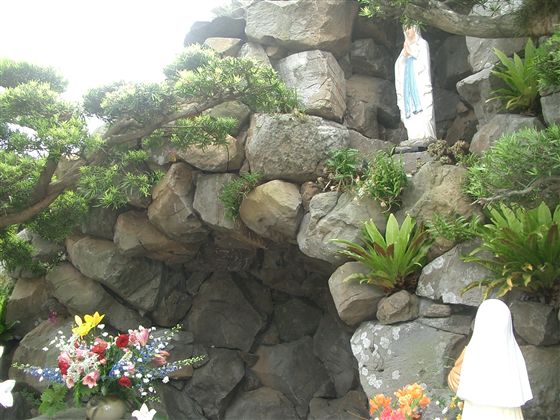

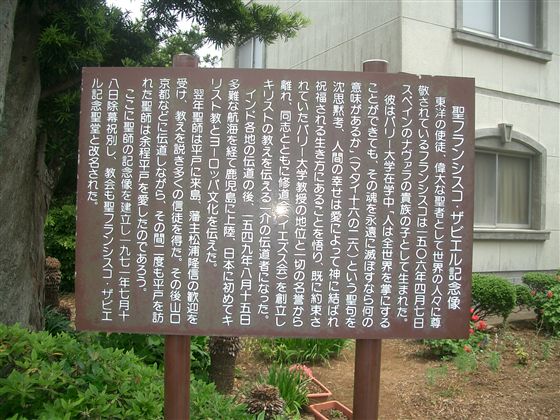

教会正門右のルルドは、見事なアーチ石組みをしていた。

ザビエル記念教会 平戸市鏡川町

平戸市街の通りから「寺院と教会の見える風景」の道の坂を上ると、ザビエル記念教会である。教会から逆に下を見るとこうなった。

教会正門右のルルドは、見事なアーチ石組みをしていた。

平戸の六角井戸 平戸市浦の町

松浦史料博物館の正門入口石段前から左方横へ遊歩通りを行くと、県指定史跡「六角井戸」がある。

その先には樹齢400年ほどといわれる大ソテツ(名木の項参照)がある。

長崎県HP「長崎県の文化財」による説明は次のとおり。

平戸の六角井戸 県指定史跡

指定年月日 昭和50年1月7日 所在地 平戸市鏡川町6−2

管理責任者 平戸市浦之町

県指定の福江市の六角井戸とともに、井戸の型が六角であり倭寇関係、唐船貿易関係の遺跡として伝承されている。しかし直接中国の工人の指導によってこの井戸がつくられたものとは考えられないが、平戸という唐船貿易のあった港の遺跡の一つとして保存されている。

江迎・田平・松浦の風景

平成20年6月7日、江迎・田平・松浦へ行く。佐々皿山公園の菖蒲、江迎本陣、昆虫の里たびら、平戸海峡と大橋、大崎海水浴場、星鹿港フェリー、松浦火力発電所、松浦海のふるさと館、松浦党水軍の兜、梶谷城跡展望、川南造船所廃墟など。

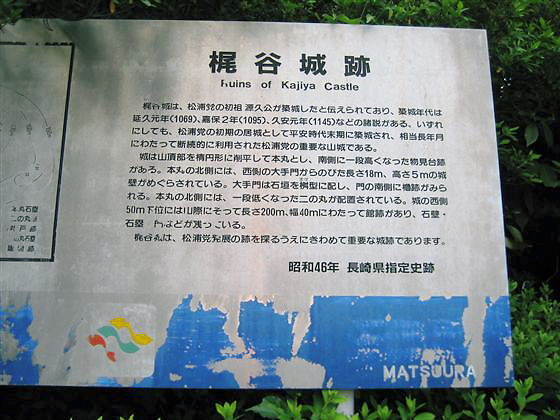

松浦党梶谷城跡 松浦市今福町東免

国道204号線の松浦バイパスを松浦市街から伊万里の方へ行く。山手にかかった所に「江迎中央」バス停があり、この手前が「梶谷城跡」の登り口。これから1.7kmの急坂が続き山頂まで行く。地図には「城山」(標高195m)とある。

松浦市今福町や伊万里湾に続く玄界灘を見下ろし、いかにも松浦党の本拠だったたたずまいがあった。

長崎県HP「長崎県の文化財」による説明は次のとおり。

松浦党梶谷城跡 県指定史跡

指定年月日 昭和46年9月14日 所在地 松浦市今福町東免2288

所有者 松浦市

松浦氏の居城跡で、勝谷城とも記す。その築城については、平安末、松浦久によるものとするが、その年代については、延久元年(1069)・嘉保2年(1095)・久安元年(1145)などの諸説があって一定しない。いずれにしても、松浦党の重要な居城で、古代末以来の山城として、相当長年月にわたって継続的に利用されたものとみられる。

城は、山頂に主郭と副郭が配され、それぞれに石塁が楕円形に囲んでいる。

主郭西部に大手口の櫓台、主郭東部にも櫓台がある。西側の麓には下部の千人枡と呼ばれる石壁・石塁があり、館跡であろう。

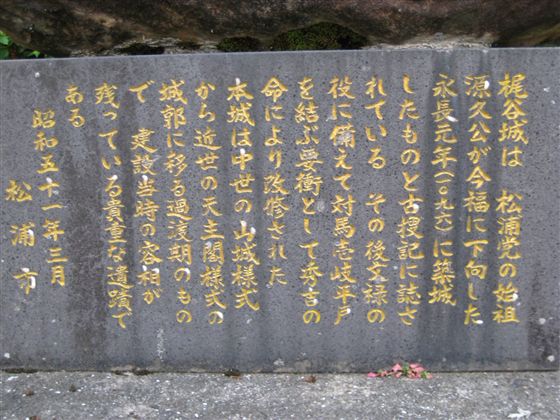

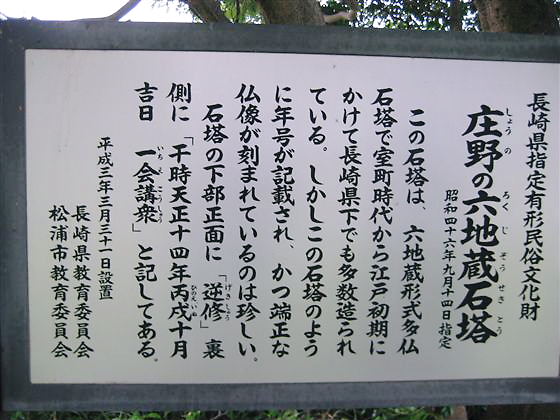

庄野の六地蔵塔 松浦市志佐町庄野免

国道204号線の松浦市街庄野川に架かる「鹿爪橋」から、福井峠を越して佐々町へ出る県道40号線へ入る。「庄野」バス停を過ぎなお行くと、県道左脇に「庄野の六地蔵塔」の案内標識があり、下の田園の中の草場に六地蔵塔が立っているのが見える。

六地蔵塔はよく見るが、県指定有形民俗文化財となるだけ、全体に珍しい地蔵塔であった。

長崎県HP「長崎県の文化財」による説明は次のとおり。

庄野の六地蔵塔 県指定有形民俗文化財

指定年月日 昭和46年9月14日 所在地 松浦市志佐町庄野免島田

所有者 志佐町庄野免

この石塔は、宝珠、笠、龕(がん)、中台、竿の重制。佐賀特型。六地蔵形式多仏石塔の正体である。龕上段は頭光付円頂坐像、うち左宝珠、右執笏の尊像は着冠の閻魔王、下段は舟型光背付円頂坐像である。正面に「逆修(ぎゃくしゅう)」の二字、上竿裏面に「千時天正十四年丙戌十月吉日(1586)一会講衆」と陰刻し、2体像を3面に肉彫りしてあり、全体に十数体の仏像が刻まれている。現在、子供の病気平癒祈願に赤泥を塗りつける風習があり、素朴な民衆の信仰の対象となっている。

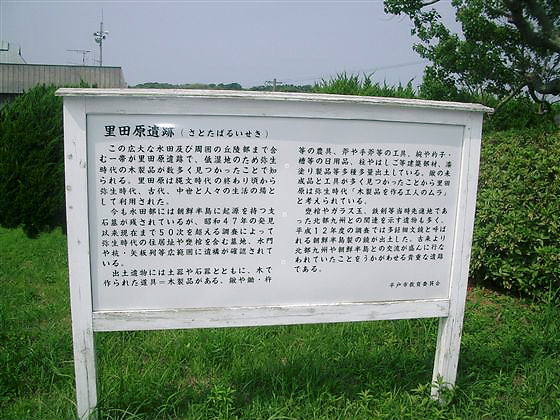

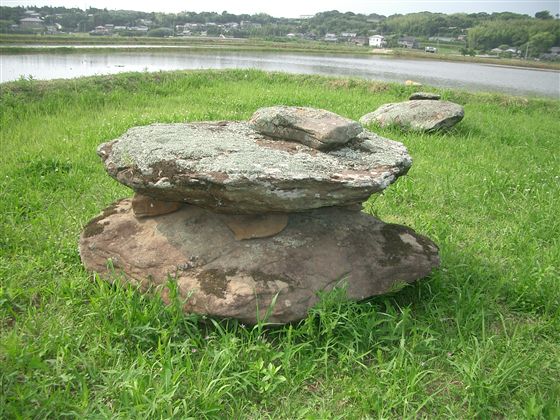

里田原遺跡 平戸市田平町里免

国道204号線を平戸口から松浦の方へ向けて走る。田平町里免の松浦鉄道踏切の所にある平戸市消防局田平出張所のすぐ先に「里田原遺跡」の説明板が立っている。

周りは一面の水田地帯。「里田原歴史民俗資料館」の北側に広がる田畑一帯が集落跡で、造成工事中の現場で偶然土器が発見されたのが、壱岐の原の辻遺跡と並ぶ弥生集落発掘のきっかけとなったと云う。

県指定史跡。田畑の中に“支石墓”が、そのまま3基残存している。弥生前期の墓であり、主に九州の北西部に分布している。

長崎県HP「長崎県の文化財」による説明は次のとおり。

里田原遺跡 県指定史跡

指定年月日 昭和48年2月6日 所在地 北松浦郡田平町里免字大田239の3ほか

所有者 田平町

田平町の北部国道204号沿線にあり、現水田面に支石墓が点在し、条里の跡をとどめている。遺跡の中心となる時代は弥生時代中期初頭で、豊富な遺構遺物は初期農村の姿をよく示している。

殊に木製遺物は700点余が出土し、①広鍬・竪杵等の農具は農村の成立と定着を、②ちょうな、よきなどの工具木柄と未完成木器は、専業工人集団と分業化社会の成立を、③案・槽などの食物恭敬具や磨製石剣と把頭飾(剣のつかかざり)等は祭政の首長の存在と階級の分化を示すものとして注目された。

焼罪史跡公園 平戸市田平町山内免

国道204号線の「田平港フェリー」交差点に公園への案内標識があり左折する。是心寺前を過ぎプチホテル「たびらんど」(旧国民宿舎たびら荘)入口からハエ崎への道へ下る。

海峡を挟み平戸城と対面する突端に殉教碑のある「焼罪史跡公園」がある。

「焼罪」は「やいざ」と読むらしい。

平戸口観光協会HP「田平町観光スポット」による説明は次のとおり。

・ 焼罪史跡公園

イタリア人宣教師カミロ・コンスタンツ神父は1605年小倉・堺で布教を行っていましたが、1614年マカオに追放されました。

その後1621年に再び来日し、佐賀・唐津を経て平戸・生月・宇久と布教に当たっている途中、宇久で捕らえられ、1622年九州本土最北端である野田海岸近くにおいて火刑に処せられました。

その遺徳を偲び、信者の手によって昭和34年に殉教碑が建てられ、現在は海岸侵食のため「ハエサキの鼻」に場所を移されました。洋風庭園で殉教碑は平戸城と対面しております。

田平公園 平戸市田平町小手田免

国道204号線から平戸大橋へ入る1つ手前の広い道が、小手田免の「田平公園」入口。左折して上る。きれいに整備された広い公園。平戸大橋をすぐ上から眺められる。奥の方に歩いて行くと、平戸島と海峡を望む高台に展望台がある。

社団法人長崎県公園緑地協会HPによる説明は次のとおり。

田平公園 TABIRA PARK

平戸・田平公園管理事務所

〒859-4824 平戸市田平町小手田免823-1 TEL 0950-57-0309

●交 通 西肥バス ◎佐世保駅より平戸方面行き「平戸大橋東口」 約1時間

松浦鉄道 ◎佐世保駅より平戸口方面行「平戸口駅」 約1時間30分、徒歩30分

●整備面積 約19.6ha

●主な公園施設

テニスコート、運動広場、ゲートボール場、子供遊戯広場、花のステージ、展望台、展望休憩所、自由広場、売店、駐車場

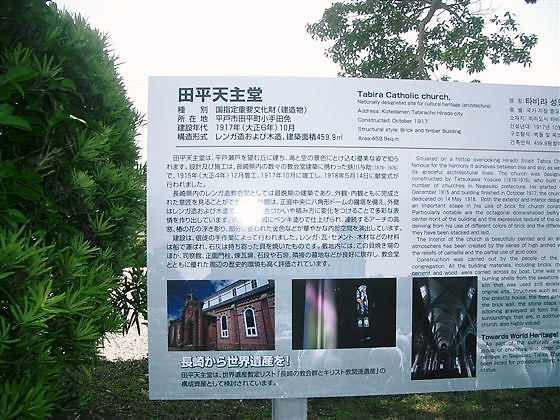

田平天主堂 平戸市田平町小手田免

平成20年6月7日、平戸市田平町小手田免の国重要文化財(建造物)「田平天主堂」を訪ねた。江迎湾北の高台へ坂を登りきった国道204号線の道の駅「昆虫の里たびら」先から、田平南小学校の道へ入り、平戸島を西望する「田平天主堂」へ行った。

長崎県HP「長崎県の文化財」による説明は次のとおり。

「田平天主堂」

多彩な意匠の赤煉瓦教会堂

種 別 重要文化財(建造物) 名 称 田平天主堂

所在地 長崎県北松浦郡田平町小手田免19番地19

建設年代 大正6年10月

構造形式 煉瓦造及び木造,重層屋根構成,建築面積 459.9㎡

煉瓦造及び木造で,正面中央に八角形のドームを頂く鐘塔を付けた重層屋根構成である。3廊式で,身廊部の立面構成は,アーケード,トリフォリウム,クリアストーリーを備えた本格的な構成であり,天井は身廊部・側廊部ともに木製の4分割リブ・ヴォールト天井である。

沿 革

田平天主堂は,長崎県北部,海峡を介して平戸島を西望する位置にある。

設計施工は,長崎県を中心に九州地方北部に数多くの教会堂を手がけた本県新魚目町出身の鉄川与助による。大正6年10月に竣工し,大正7年5月14日に献堂式が行われた。

田平天主堂は鉄川与助の煉瓦造教会堂作品の中では最後のもので,外観,内部とも全体的に均整のとれた構成であり,鐘塔を中央に付設した象徴的な正面の構えや,多彩な煉瓦積み手法を駆使した華やかな細部も意匠的に優れており,外観の表情に彩りをも添えている。

平戸瀬戸を見下ろす高台に立地し,教会の周囲には畑地,北側にはキリシタン墓地が広がるといったロケーションの良さや,司祭館をはじめ,門柱,石段,石垣などが残り,周辺の歴史的環境がよく保存されている点も貴重である。

大野台支石墓群 北松浦郡鹿町町深江免

鹿町町深江免の国指定史跡「大野台支石墓群」は、国道204号線の江迎町中心から鹿町町への県道18号線へ入る。

鹿町工業高校先のファミリーマート角に、「大野台支石墓群」と「大野台小学校」入口の案内標識があり、左折して山手の道へ上がる。大野台小学校は手前から回り込み、まもなく高台の堤手前の雑木林の中にこの史跡がある。

長崎県HP「長崎県の文化財」による説明は次のとおり。

大野台支石墓群 史跡(国指定)

指定年月日 昭和60年5月14日 所在地 北松浦郡鹿町町深江免字南の股・字北平

所有者 鹿町町

支石墓は大陸文化の影響を受けて、縄文時代晩期から弥生時代中期にかけて作られた墳墓で西北九州に多く分布する。県内では本支石墓群の他に15か所が確認されており、群をなす特徴を持っている。

本遺跡は江迎湾に注ぐ鹿町川南岸、標高70〜80mの玄武岩台地上にあり、その規模は原山支石墓群(国指定・北有馬町)とともに最大級を誇る。かつては80数基存在していたと推定されるが、現在は2群45基が指定されている。

これらの墳墓が作られた時期は、出土資料から縄文時代晩期から弥生時代前期に比定されており、墳墓群の推移を考えるうえで重要な遺跡である。数多くの出土資料の中で、広形銅鐸の袋部(着柄部)は特に貴重なものである。