薩摩川内市に残るアーチ式石橋 白津橋・降来橋・上之湯橋・野下橋・新大橋

薩摩川内市に残るアーチ式石橋の一部を紹介する。石橋は鹿児島県には数多いが、今回、幹線道路を通っていて見かけた各石橋である。

HP「石橋・眼鏡橋・太鼓橋・石造アーチ橋」鹿児島県の石橋によるデータは次のとおり。詳しくは同HP参照。

写真 1〜 3 №1,120 白 津 橋 薩摩川内市西方

白津川 橋長:10.5m 橋幅:5.8m 径間:8.6m 拱矢:3.8m

架設:大正時代

西方の人形岩前、国道3号線現橋のすぐ上流に架かっています。

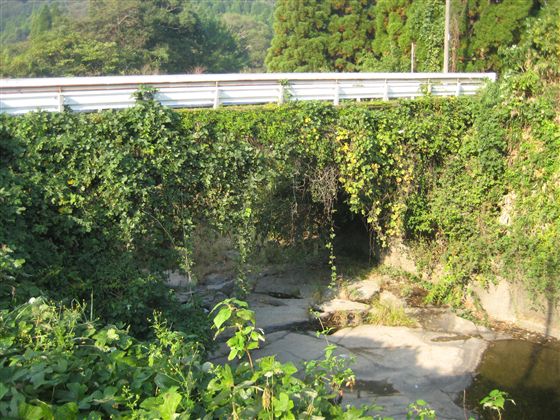

写真 4〜 8 №1,117 降 来 橋 薩摩川内市宮内町

銀杏木川 橋長:9.0m 橋幅:4.8m 径間:6.7m 拱矢:2.7m

架設:明治25年

川内駅前から国道3号線を北上、大平橋を渡り600m先左折、800m先、新田神社前に架かっています。

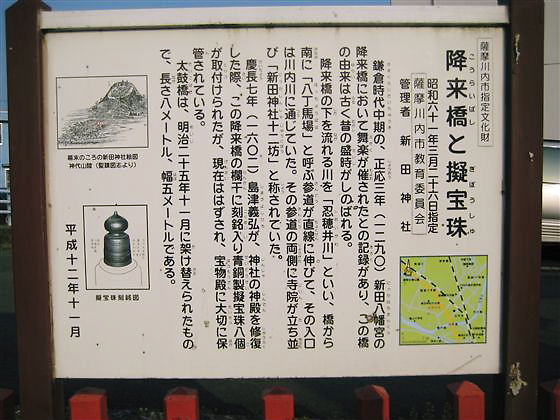

降来(こうらい)橋と擬宝珠 薩摩川内市指定文化財

「鎌倉時代中期の、正応三年(1290)新田八幡宮の降来橋において舞楽が催されたとの記録があり、この橋の由来は古く昔の盛時がしのばれる。

降来橋の下を流れる川を“忍穂井川”といい、橋から南に“八丁馬場”と呼ぶ参道が直線に伸びて、その入口は川内川に通じていた。その参道の両側に寺院が立ち並び“新田神社十二坊”と称されていた。

慶長七年(1602)島津義弘が、神社の神殿を修復した際、この降来橋の欄干に刻銘入り青銅製擬宝珠八個が取付けられたが、現在ははずされ、宝物殿に大切に保管されている。

太鼓橋は、明治二十五年十一月に架け替えられたもので、長さ八メートル、幅五メートルである。」

写真 9〜 11 №1,099 野 下 橋 薩摩川内市樋脇町市比野

五反田川 橋長:4.1m 橋幅:5.0m 径間:3.6m 拱矢:1.8m

架設:大正末期

野下小学校正門のすぐ東側に架かっています。上流側が拡幅してあるみたいです。

写真 12〜 14 №1,095 上之湯(かみのゆ)橋 薩摩川内市樋脇町市比野

城後川 橋長:13.2m 橋幅:5.7m 径間:10.5m 拱矢:3.9m

架設:明治36年

市比野温泉上之湯、市比野郵便局の北側に架かっています。

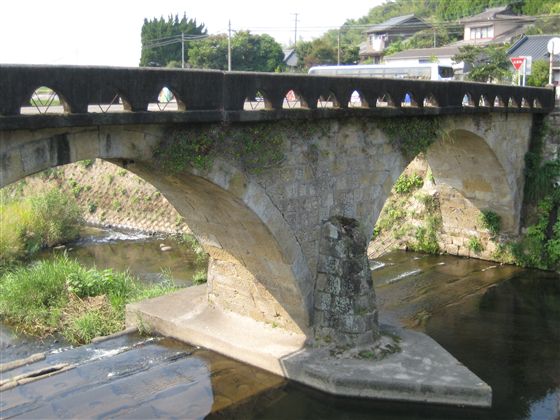

写真 15〜 17 №588 新大(しんだい)橋 薩摩川内市入来町浦之名

後川内川 橋長:24.7m 橋幅:4.1m 径間:10.9m 拱矢:4.4m

架橋:明治42年

船越橋より県道42号線に戻り1.5Km先左手に架かっています。現役の2連橋です。

国指定登録有形文化財 新 大 橋

「この橋は、後川内川に架けられており、県道蒲生線(現在の川内加治木線)の開通に伴い寄付金を集めて、当時の工費250円にて架橋されました。

昭和34年(1959)3月には、自動車等の普及による橋の拡幅工事が行なわれました。また、近くにある記念碑は、正面に由緒が記され、両側面と裏面に建設資金の寄付者名が記されています。」 指定日 平成16年(2004)11月8日