阿須川の開削と桟原城跡 対馬市厳原町桟原

サイト「近世以前の土木・産業遺産」長崎県リストによる説明は、次のとおり。厳原市街から国道382号を厳原中学校まで北上。この一帯が桟原で、現在桟原城(桟原屋形)跡には陸上自衛隊対馬駐屯地が置かれている。

「阿須川の開削」とは、尾根の鞍部を掘り割って人口の川を通し、桟原屋形の濠となったというから、阿須川のこのあたりの話だろう。川面には降りられなかったので、桟原トンネル手前の橋上から写した。

阿須川の開削 あずがわ

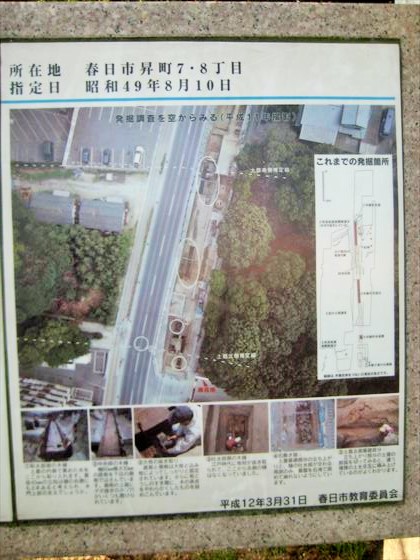

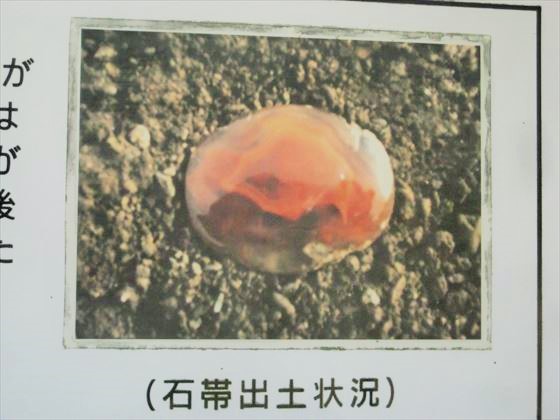

対馬市 阿須川 付替え 万治2(1659) WEB/市教委 一部C護岸 対馬藩「中興の英主」と言われる第3代藩主(第21代宗氏当主)宗 義真が行った大事業の1つ/府中(現厳原)を水害から防ぐ目的で、府中の北にある振袖山から東の後山に連なる丘陵の鞍部を開削し、阿須川を新たに開削した 2 B

平成9年発行「厳原町誌」106頁の記録は、次のとおり。

阿 須 川

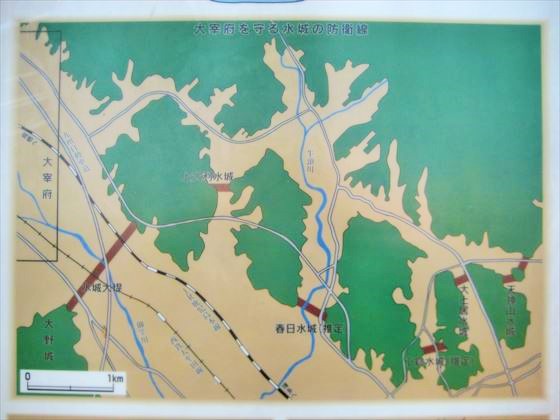

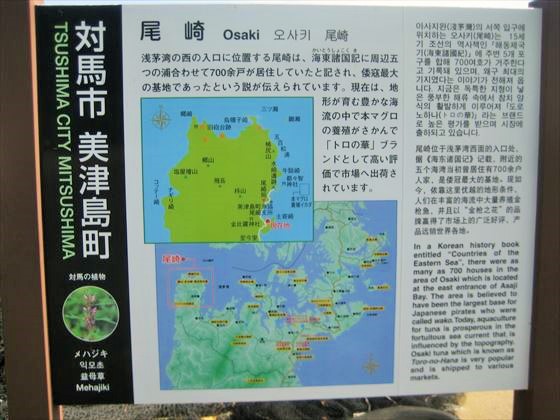

厳原の北西砥石淵から東に流れ、阿須湾に注ぐ川をいう。これは近世、寛文から延宝の間(およそ320年前)、桟原屋形(府中城)の築城に際し、袖振山から後山に続いていた尾根の鞍部を掘り割って、人口の川を通したもので、上流の知首川と砥石淵川が合流した水勢を、阿須湾に放水したわけである。

これは桟原屋形の濠であることはいうまでもなく、それに府中の水害を解消する機能があった。

ウィキペディアフリー百科事典による説明は、次のとおり。

桟原城

桟原城(さじきはらじょう)または桟原屋形(さじきばるやかた)は、長崎県対馬市厳原町桟原にあった城郭で、対馬府中藩3代藩主宗義真が金石城を拡張整備したのと同時期に新築された藩主の屋形。金石城からは市街をはさんで北東隣に位置する。

概要

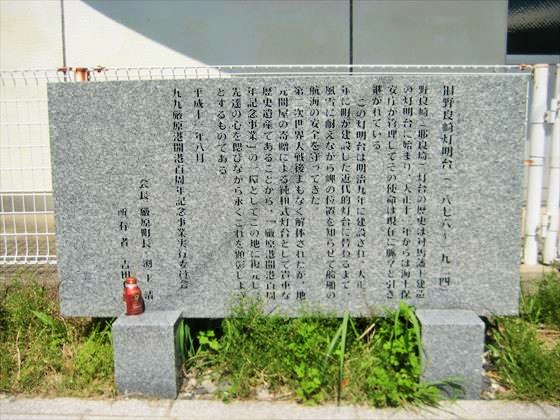

万治3年(1660年)3月に着工し、延宝6年(1678年)に完成した。金石城に代わって新しく府城となった。対州府城または府中城とも称した。明治2年(1869年)に対馬府中を厳原と改称してからは厳原城(いずはらじょう)とも呼称する。現在城跡には陸上自衛隊対馬駐屯地が置かれている。

対馬府中の整備

着工と同時に府中城下町の町割と水利工事が行われている。1663年(寛文3年)には藩営ドックである「お船江」が完成し、1669年(寛文9年)には金石館に櫓門が築かれた。また、1685年(貞享2年)には桟原の南に子弟教育のための学校「小学校」が建てられた。厳原は、現在もこの時期の城下整備による街並みのようすをとどめている。

遺構

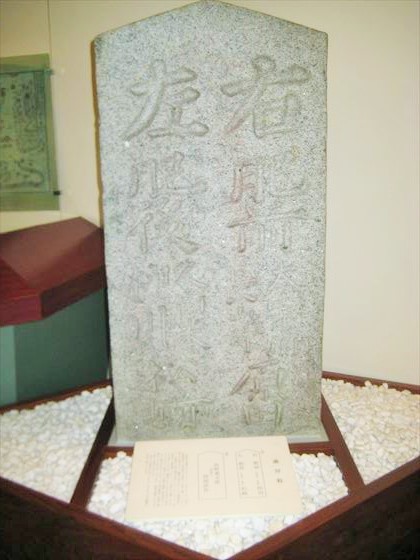

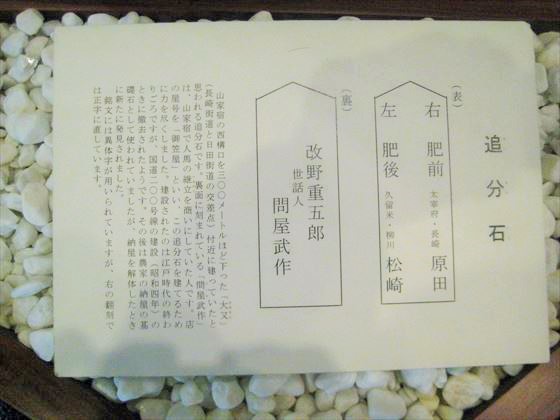

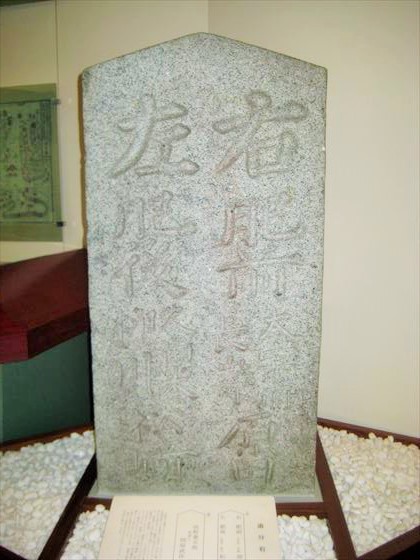

遺構としては、第三門であった高麗門が県立対馬歴史民俗資料館付近に復元されている(注 現在は厳原保育園の門柱に再移築されていた。写真13,14)。また、石垣の一部が現存しており、標柱(注 桟原屋形跡 写真2)で案内がなされている。