豊玉の猪垣 対馬市豊玉町横浦字白子ほか

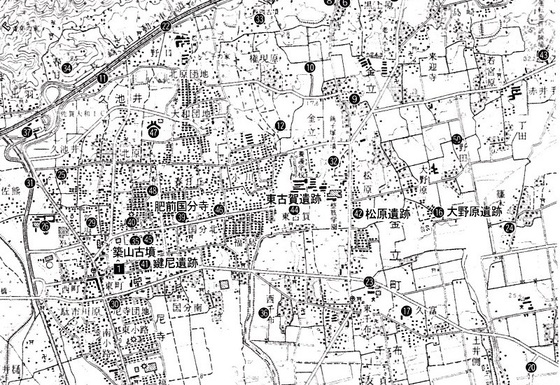

サイト「近世以前の土木・産業遺産」長崎県リストによるデータは、次のとおり。唐津から壱岐へ渡り、博多からの深夜便フェリーに乗り継ぎ対馬厳原港へ着いた。国道382号で万関橋を渡って北上。豊玉町横浦から塩浜の方へ向かうと山手鞍部に、「豊玉の猪垣」入口案内板がある。

豊玉の猪垣 とよたま、いがき

対馬市 横浦<長崎牧?> 野馬土手(石垣) 長145+96m,高1.1m 中世〜江戸期 県有形民俗 WEB/市教委 残存部の保存状態良好 対馬の農事業で有名な儒者・陶山訥庵の猪鹿追詰の際に築かれた石垣と伝承されてきた/近年の研究では、中世から近世元禄の頃まで設置されていた宗氏の馬牧場の一つ長崎牧の石垣であった可能性が指摘 2 B

HP「長崎県の文化財」による説明は、次のとおり。

豊玉の猪垣

有形民俗文化財(県指定)

よみがな とよたまのいがき

指定年月日 1973年02月06日

所在地 対馬市豊玉町横浦字白子ほか

豊玉町塩浜の西南の尾根に,東西約240mにわたり,高さ1.1m,上幅0.6m,下幅1.2mの石垣が築いてある。対馬全島に類例がない。元禄の野猪狩りは,対馬藩政史上画期的な事業であったので,その遺構ともいう。ほかに山城説,斎垣(いがき)説もある。ただ西彼杵半島や五島各地に現存する猪垣に,構造がよく似ていること,ししがきは一般に鹿垣と書き,猪のみが対象でないことなど,村の共同防災用・狩猟用も加え,まだ考察の余地もある。