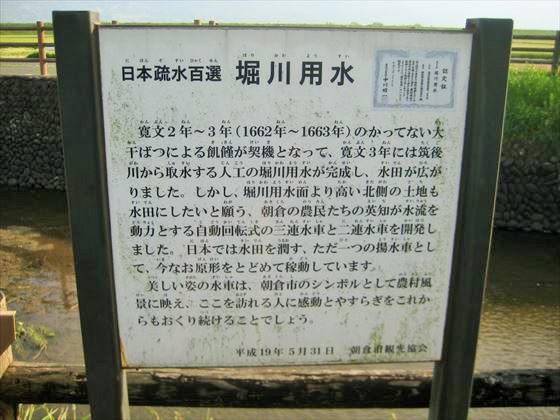

山田井堰と切貫水門 朝倉市山田

サイト「近世以前の土木・産業遺産」福岡県リストによるデータは、次のとおり。国道386号が杷木町へ入る手前、恵蘇宿バス停近くに山田堰水神社がある。

山田井堰 やまだ

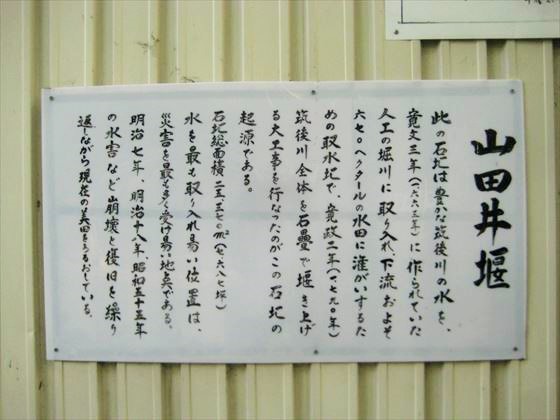

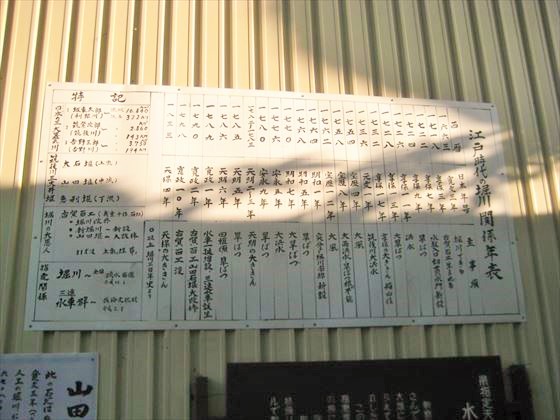

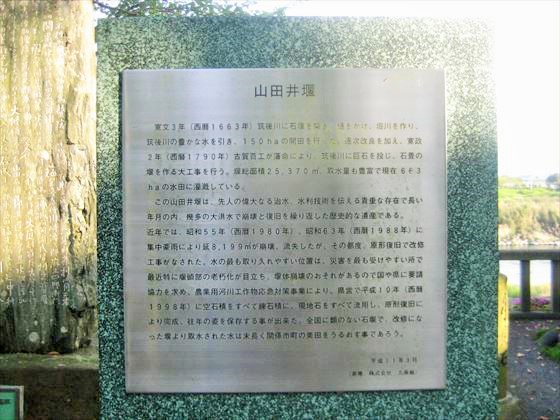

朝倉市 筑後川→堀川用水 取水堰(斜堰) 長176.6m,幅47m 寛政2(1790)→明治35(1902)嵩上げ 現地解説板 経年的に原形復旧されてきたが、平成10に空石→練石に改修 (現地石を使用) 筑後川四大用水の中で、最古・最大の用水の取水堰/国内に残る大型の広い幅をもつ平坦な石堰 3 B

切貫水門 きりぬき

朝倉市 山田井堰→堀川用水 水門+トンネル水路 長20m,1.5m角の断面→ 3m角の断面 享保7(1722)→

宝暦9(1759)断面拡大 国史跡 文化財指定書 水門はコンクリート改造(一部石材が残る)/内部の素掘トンネルは見えない 山田井堰で分水した用水を、右岸の岩礁をトンネルで抜いて送水(古賀百工:古賀

農林水産省HPの「水土里の四季」による説明は、次のとおり。

日本で唯一の石畳堰「山田堰」(福岡県 朝倉市)

地域の概要

筑後川の中流域に位置する朝倉町(現朝倉市)は、現在では肥沃な水田地帯ですが、かつては谷間から湧き出る小川等の水を利用したわずかな水田があるだけで、湿地や原野、凹凸や傾斜の激しい石ころまじりの砂地が広がる地域でした。1663年、筑後川から水を引くため堀川用水が作られ150町余りの水田が開かれましたが、年を経るに従い取水口に土砂が堆積し干ばつ被害を受けるようになり、1722年取水口の変更工事を皮切りに改良を繰り返し、1790年、堀川の恩人と呼ばれる古賀百工により筑後川を斜めに堰き止める、日本で唯一の石張堰である山田堰が誕生しました。山田堰は三連水車、堀川用水とともに国指定史跡に指定されており、これら施設とともに現在も地域農業を支えています。

地域の保全のための取り組み

朝倉町には、山田堰、堀川用水、三連水車等国指定史跡となっている農業用施設が数多く現存しています。これら施設は、現在も農業に多大な役割を果すとともに、先人の築いた歴史や文化を今に伝え、水と緑に囲まれた自然を保持し、後世に残すためのシンボルとしての役割も果しています。山田堰は、1790年、現在の井堰の基本が出来て以来、数度の改修工事を経て今日に至っており、最近では農業用河川工作物応急対策事業により平成10〜11年に改修が行われ、その際にも石畳を思わせる石張りコンクリート構造で改修が行われています。

交通アクセス

(ア)JR久大本線「筑後吉井駅」からタクシーで約15分(約7km)

(イ)大分自動車道・朝倉ICから車で8分(約4km)

朝倉市HPの観光情報による説明は、次のとおり。

山田堰(やまだぜき)

江戸時代前期寛文3年(1633)筑後川から水を引き150haの新田が開発されました。その後更に開田をすすめ水量を確保するため取入口を変更し、岩盤をくり抜いた切貫水門となっています。

寛政2年(1790)に至り、筑後川いっぱいを堰き止める石堰を築造し水量の増加をはかりました。

表面積7688坪(25,370㎡)の石堰も、明治7年、明治18年、昭和55年の洪水で崩壊するなど幾多の試練にあいながら、今もなお昔の面影をとどめて670haの美田を潤しています。この山田堰の工法はペシャワール会によってアフガン復興支援の灌漑用水モデルとして活用されています。

【旧朝倉町史より抜粋】

「千年川の水猶あるも利水の方法を知らず」「いかにかして灌水の供給を得んとは久しき間の懸案なり」と嘆き、待ち望んだ筑後川からの取水は、寛文三年(1663)に着手し翌四年に完成しました。以来、今日まで両筑平野の農業に画期的な役割を果してきた山田堰堀川の取入口は、前出の「御普請記録」に

上座郡山田村恵蔵宿切貫水門より、下座郡迄堀川ができた約まりは、その昔木村長兵衛、魚庄五郎右衛門の宰判にて、寛 文三郎年より同門年の巻掛け成就致し婉と相聞え侯。其頃の水門は今の切貫水門より拾弐問下に帽川口これ有り、水門唐 戸は塩蔵ハ幡宮の前(今土橋これ有り壱番井樋の所也)然らば横二間、高さ五尺、長九聞、戸前二枚にして、始め木唐戸に仕調。云々。

とあり、当初筑後川から堀川への取入口は、現在の水門から一二間下流の地点であったようです。

筑後川から水を引くためには本流を堰き上げる工事が必要でした。宝暦七年(一七五七)に画かれた上座・下座郡大川絵図を見ると、現在の石堰尻の深渕にあたる所に「鳥居岩」という岩礁があります。(この岩は後年の洪水で流失したか、山田坂犬改修の際取り除かれたものか現在では無くなっています)

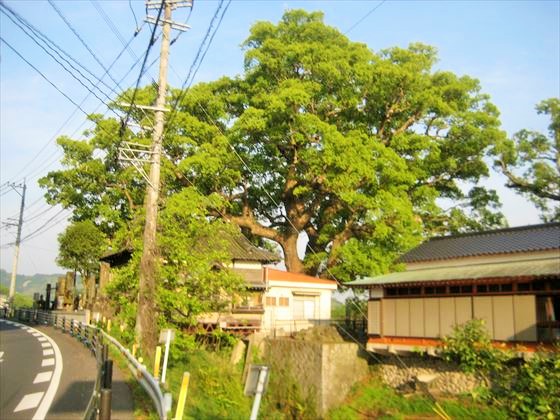

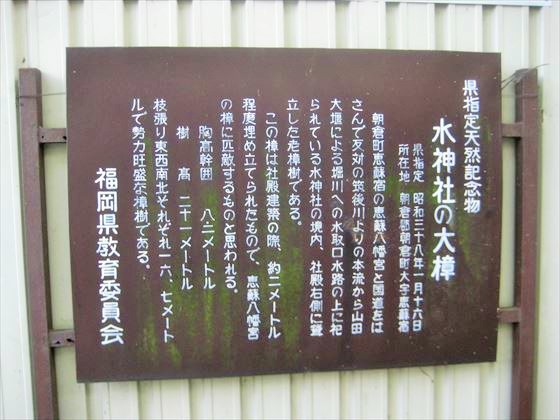

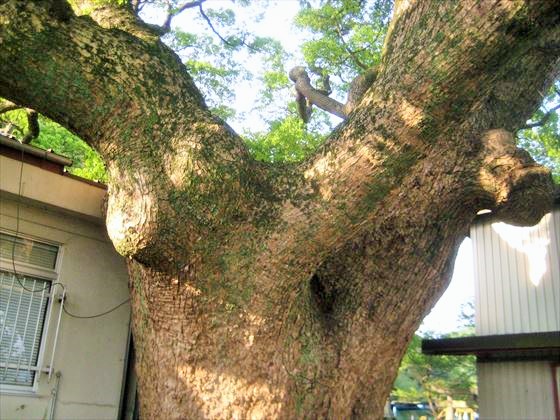

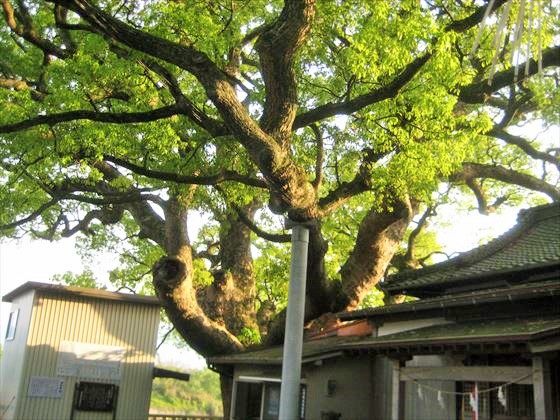

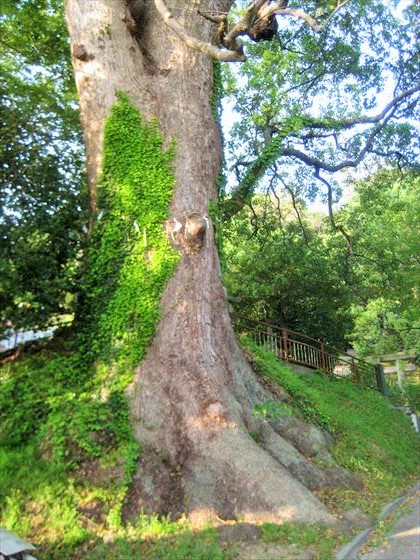

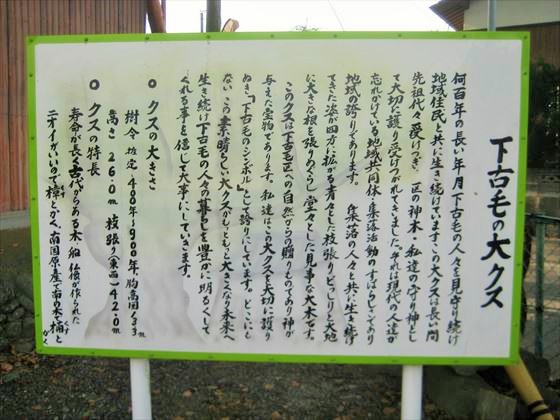

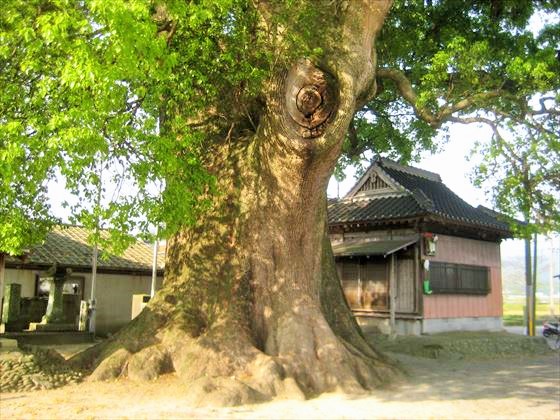

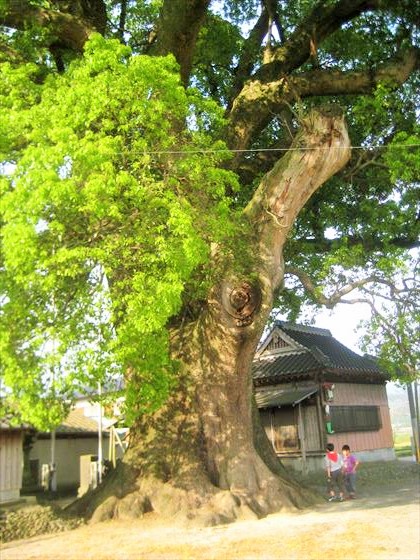

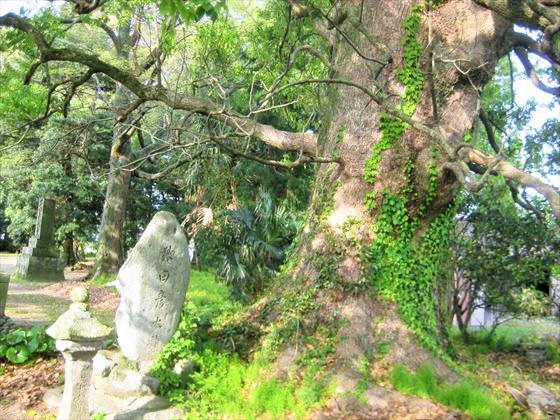

筑後川の流れは上流志波高山方面から北に向って、天智天皇ゆかりの「秋の田」旧跡の下辺をゆるやかに湾曲して流れ、恵蘇山の突端、現在水神社境内の大楠のある高台に向っています。そしてこの高台が「水ハネ」の作用をし、流水は対岸の筑後国小江村へ打ち寄せ、従って「鳥居岩」から番屋にかけては、巻き寄せの中洲のようになっていたと推測され、その鳥居岩と番屋側の高台を結んだ地点の間を、乱杭を打ち、土俵や石を投じて堰き上げたものと考えられます。

堀川ができた寛文三年から約六十年後の享保七年(一七二二)に、切貫水門か出来るまでは、この地点から取水を続けてきたものであり、筑後川の急流に堪え得る構造であったか、若しくは洪水による流失・復旧を繰り返してきたものかは記録がなくて不明であるが、下流一五〇町歩の灌漑ができるだけの水量を保てる構造ではあったものと考えられます。

堀川のはじめの開田面積一五〇町歩程度では、五十二万三千石の禄高である福岡藩の、新田開発奨励策から見ると僅少であり、計画に誤りがあったのではないかという説もありますが、取水できたから即日開田ができるものではありません。小松原や荒地等はこれを開墾しなければ耕地にはなりません。開墾には相当の年月を要するものであり、毎年少しづつ開墾して行ったものと考えられます。かりに反当り二石の収量があったとして一五〇町歩では三千石の増収となり、筑後川から取水し一元〇町の水田ができたという事は、その波及効果とともにまさに画期的な大事業であったといえます。