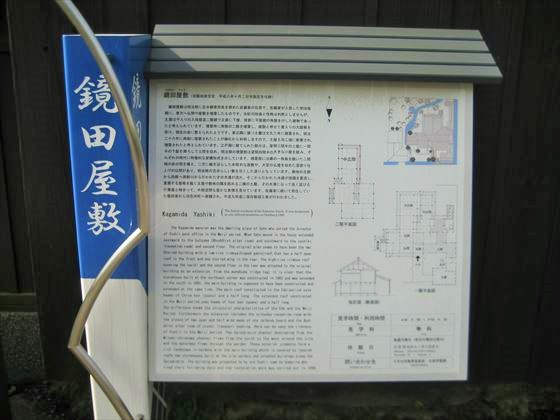

うきは市生涯学習センター前庭にある国境石 うきは市吉井町

うきは市生涯学習センター前庭に移設され展示している国境石6基。HP「筑前 国境石散歩」による説明は、次のとおり。

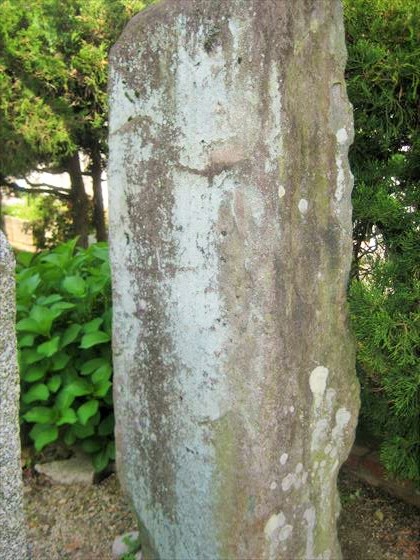

現地写真は、向かって左側手前からそれぞれを上面とも撮影してきたので、そのまま掲載する。資料と対比すると、写真の番号となるようである。民家の分は、あとの記事とする。

うきは市(吉井)

吉井町(2005/03/20よりうきは市)に現存する国境石は、全て昭和28年の大水害の後とスポーツアイランド造成時に、現スポーツアイランドの敷地から掘り出されたものだそうです。スポーツアイランドはその名の通り筑後川の中洲に作られており、洪水で流された国境石がちょうどこの地で堆積していったものと推測されます。

したがってこれらの国境石は元々どこにあったのか(スポーツアイランドより上流であることは確実ですが)不明ですし、年代も確定できません(年代はばらばらのはずです)。

吉井町(現 うきは市)とその周辺の石については吉井町郷土史会の方に大変お世話になりました。

2009年正月に再訪したところ、千年小学校の国境石2基が公民館の前庭に移設されていました。写真を撮り直して来ましたので、現在公民館にある6基についてはは全面的に書き換えをいたしました。

尚、そのうちの3基は筑後の石ですので、筑後のページへ移設します。(2009/01/10)

現在は公民館前に6基が揃う 6基のうち1基は銘文不明の石

現在うきは市吉井町に現存する国境石のうち、「從(従)是+方角+国名」が読み取れるのは、筑前3基(公民館2基・民家1基)と筑後2基(公民館1基・民家1基)ですが、全てが筑前「從」・筑後「従」で統一されています。(公民館2は「筑後領」のみが判読可能、公民館3は「従是西」のみが判読可能。)

筑前石は全て「從」 公民館1 公民館5 民家1

筑後石は全て「従」 公民館4 民家2

古毛の控石は、筑前国 村境石にあります。

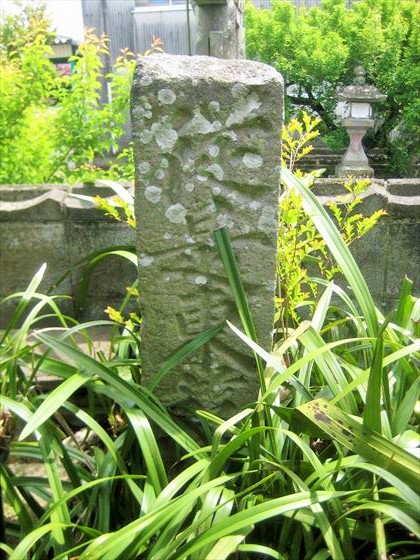

公民館 1 (写真 5.6)

文 字 從 是 東南 筑 前 (以下不明)

場 所

備 考

サイズ 高さ 88×横 47×奥行 33(cm)

公民館 5 (写真 14,15)

文 字 從 是 北東 筑 前 領

場 所

備 考 千年小学校内に設置されていた石です。 千年小にありし頃

サイズ 高さ 119×横 30×奥行 21(cm)

(以下、3基は筑後の石で、筑後のページへ移記されたもの(2009/01/10))

公民館 2 (写真 7.8)

文 字 (上部不明) 筑 後 領

場 所

備 考

サイズ 高さ 84×横 33×奥行 29(cm)

公民館 3 (写真 9.10)

文 字 従 是 西

場 所 この石は「西」以降が地中に潜っており「筑前」「筑後」が読めませんが、上記のようにこの地域の国境石は筑前=從・筑後=従で統一されていることから、この石が筑後石であることは間違いありません。

備 考

サイズ 高さ 73×横 36×奥行 23(cm)

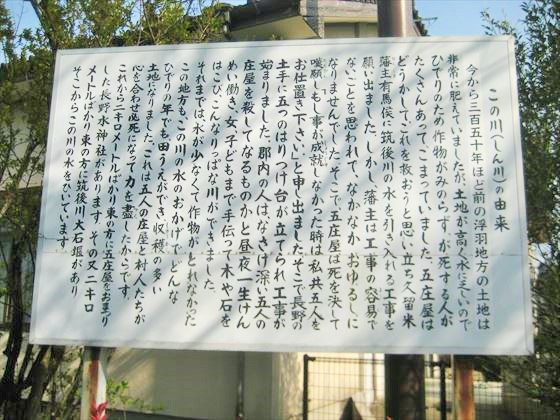

公民館 4 (写真 11〜14)

文 字 従 是 南西 筑 後 領

筑後筑前の国境石で現浮羽郡吉井町大字千年 字丹通の東方に、二本とも同所に建てられていたものである。

別の石に文化十二年乙亥三月(百五十年前)と記されていた。

横に彫られている案内文です。文化15年は1815年です。

場 所 千年小学校から移設されてきた石です。並び立つ筑前石はこちらに。

備 考

サイズ 高さ 142×横 42×奥行 43(cm)

公民館 銘文不明 (写真 16)

サイト「近世以前の土木・産業遺産」福岡県リストのデータに、次のとおり登載された。

吉井町の国境石1 よしい

うきは市 市生涯学習センター・前庭 境界石(花崗岩) 高119㎝,幅30㎝,厚21㎝ 文化12(1815) WEB(筑前国境石散歩) 移設(もと、千年) (正面)「從是、北/東、筑前領」/筑前国〜筑後国/下記の「吉井町の国境石2」と一対の可能性 2 C

吉井町の国境石2 よしい

うきは市 市生涯学習センター・前庭 境界石 高142㎝,幅42㎝,厚43㎝ 文化12(1815)? WEB(筑前国境石散歩) 移設(もと、千年)/右面に昭和42の移設経緯の追刻 (正面)「従是、南/西、筑後領」/筑後国〜筑前国/上記の「吉井町の国境石1」と一対の可能性→建立年は推定 3 C

吉井町の国境石3 よしい

うきは市 市生涯学習センター・前庭 境界石 高88㎝,幅47㎝,厚33㎝ 江戸期 WEB(筑前国境石散歩) 移設 (正面)「從是、東/南、筑前…」/筑前国〜筑後国 2 C

吉井町の国境石4 よしい

うきは市 市生涯学習センター・前庭 境界石 高84㎝,幅33㎝,厚29㎝ 江戸期 WEB(筑前国境石散歩) 移設 (正面)「従是西 筑後領」/筑後国〜筑前国 2 C

吉井町の国境石5 よしい

うきは市 市生涯学習センター・前庭 境界石 高73㎝,幅36㎝,厚23㎝ 江戸期 WEB(筑前国境石散歩) 移設/下部埋設 or 折損滅失 (正面)「従是西 …」(「従」が使用されているので筑後領)/筑後国〜筑前国 3 –