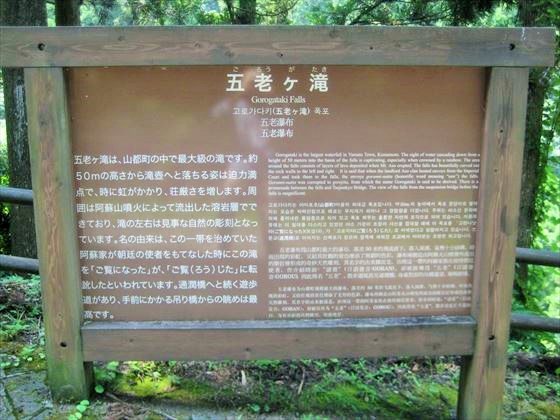

五老ヶ滝 山都町長原

熊本県HPの地域発 ふるさとの自然と文化による説明は、次のとおり。山都町役場から県道180号により行く。国民宿舎「通潤山荘」先の布田神社横駐車場などから自然遊歩道へ入る。

五老ヶ滝(ごろうがたき) 山都町

所在地 上益城郡山都町長原

利用案内 駐車場 道の駅(多数)、布田神社横駐車場(10台程度) トイレ 道の駅、布田神社横

解 説 阿蘇火砕流の歴史を刻む五老ヶ滝

◆滝つぼから見上げてみよう!

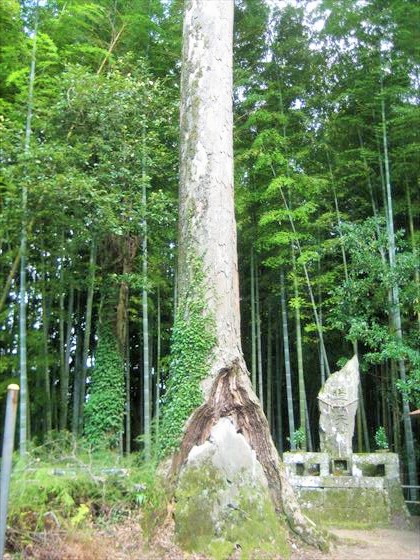

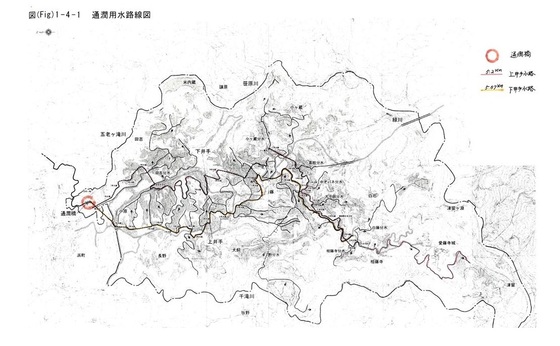

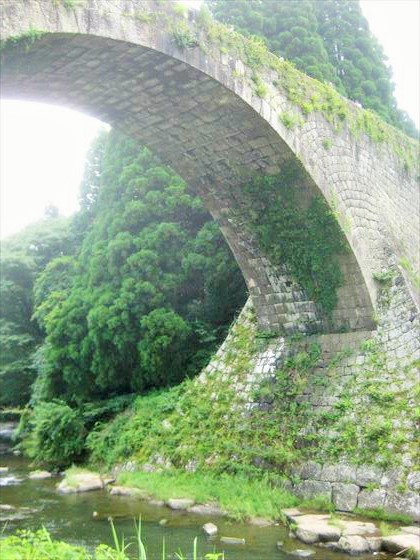

矢部町の通潤橋の下を流れる五老ヶ滝川にかかる五老ヶ滝。周辺には通潤橋や通潤橋の建設に尽力した布田保之介の記念館や布田神社、また近年「道の駅」や国民宿舎「通潤山荘」があります。また、周辺は公園化されており、紅葉の時期はとてもきれいです。布田神社横の駐車場から遊歩道を通って下りて行くと10分くらいで滝つぼに着きます。滝つぼはひろく休憩所があり、見上げると落差50mある五老ヶ滝がながめられます。水量が多いときはしぶきがシャワーのようになります。

◆五老ヶ滝で地質を観察しよう!

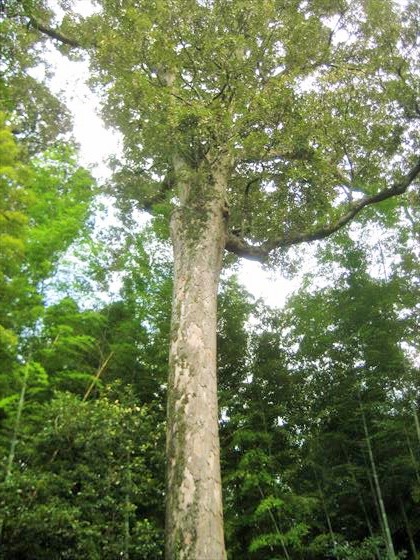

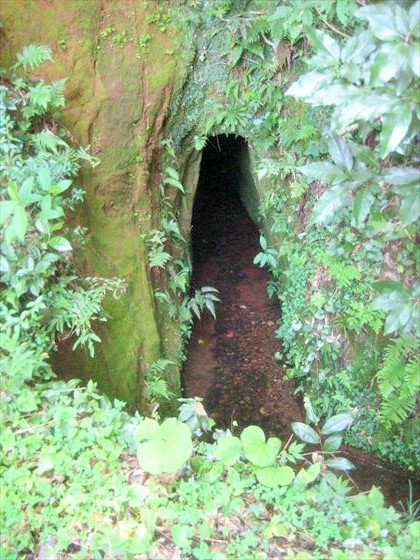

滝つぼの水面付近には丸い大きな礫をふくむ礫層があり、その上にはローム層があります。その上に黄色い火山灰層があり、そこから阿蘇火砕流堆積物が上面まで続きます。火山灰層やその直上は固まっていませんが、すぐに急激に固まり、強く溶結した凝灰岩の壁になります。これは4回の大きな火砕流を起こした阿蘇の噴火の1回目のもので、阿蘇—1とよばれます。この五老ヶ滝はこの阿蘇—1火砕流堆積物の強溶結部分にかかっています。滝つぼの休憩所の対岸には、礫層、阿蘇—1の上に阿蘇—2が斜めに重なる様子が見ることができます。また、布田神社から通潤橋方面へ向かい、途中から滝つぼへ向かう道(滝つぼまで15分ほど)があります。この道沿いには阿蘇—4から阿蘇—3、阿蘇—2、そして阿蘇−1と4回の大きな火砕流噴火の堆積物を観察することができます。その中に、阿蘇—4の軽石や阿蘇—3、阿蘇—2のスコリアなども観察できます。また、滝つぼから流れ出る本流の川底には「おう穴(ポットホール)」も見られます。さらに、本流を下ると、阿蘇—2の強溶結層でできた峡谷があり、そこから見上げるとつり橋が見えます。遊歩道はさらに下流へとのびています。遊歩道途中の看板には滝つぼ付近にチャート層が見られるとありますが、現在ははっきりしません。

◆五老ヶ滝に数多く見られる割れ目は・・?

滝つぼから五老ヶ滝を見上げると数多くの割れ目が見えます。これは、「節理」と呼ばれるものです。火砕流は高温のまま堆積します。とくに、厚く堆積するところではその熱と圧力のために強く溶結します。しかし、その後、冷やされていきます。そのとき、空気に触れる上面や堆積前の地表面(下面)から冷やされていきます。このとき、冷える面に垂直に節理は生じ、その後鉛直方向に向かいます(小野ほか、1977)。そして、この五老ヶ滝では柱状に節理が発達していきます。これを「柱状節理」といいます。ただ、上下から冷えるので、中央部でぶつかるとき急激に冷え、また、伸びる方向を探して節理が乱れます。さらによく見ると放射状の節理も見られます。これは水がしみこんだことが原因と考えられます。この五老ヶ滝の成因にはこの柱状節理が大きく影響しています。それは、水流によってがけがけずられるとき柱状節理の節理面ではぎとられるために、垂直ながけができ、滝ができあがったのです。

参考文献

小野晃司 「阿蘇カルデラ東部の地質」『地質学雑誌』 1965 ほか