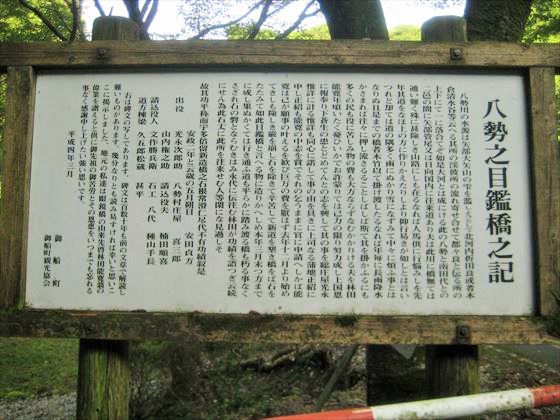

八勢の石畳・八勢眼鏡橋・八勢水路橋 御船町上野字八勢

サイト「近世以前の土木・産業遺産」熊本県リストによるデータは、次のとおり。国道445号御船町七滝交差点から案内標識により県道221号茶屋元まで行き、八勢川の谷間へ下ると、八勢眼鏡橋がある。

今回は八勢の石畳撮影が主。八勢眼鏡橋・八勢水路橋は、本ブログ次を参照。

https://misakimichi.com/archives/1960

八勢の石畳 やせ

(上益城)御船町 <日向往還> 石畳+石階段 長約500m,幅4〜5m,160段 安政2(1855) WEB 保存状態良好 八勢眼鏡橋と同時に施工/巨石(全て1m大)を敷き詰めた段差の低い石段と、石畳の組合せ/崖側の開削も見事 1 A

八勢眼鏡橋 やせ

(上益城)御船町 <日向往還>

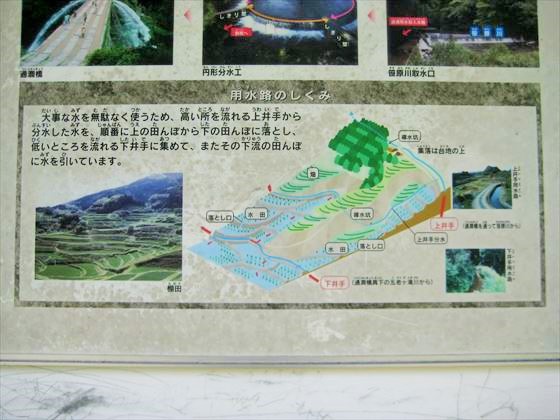

/八勢川・東上野用水 石アーチ橋 (凝灰岩) 長62.0m,S18.2m(2A),幅4.06m 安政2(1855) 県重文 WEB(石橋) 保存状態良好/石畳と一体化した歴史的空間 石工:宇助、甚平(嘉八の長男と四男、三男は橋本勘五郎)/御船の材木商・林田能寛が私財を投じ架橋/上下流側に立派な鞘石垣/アーチ開口部の割りにアクセス部分が長い=左岸ぎりぎりに用水路用の開口部(S1.4m)/延長線上に石畳 1 A

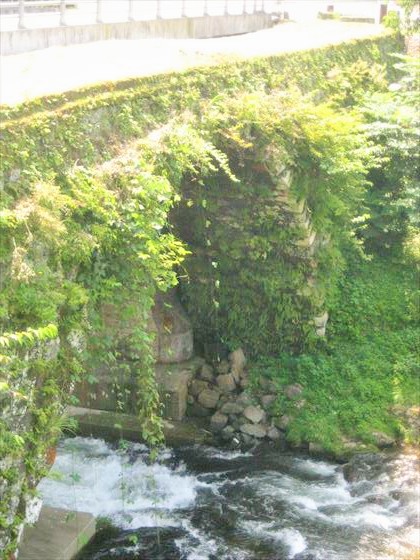

八勢水路橋 やせ

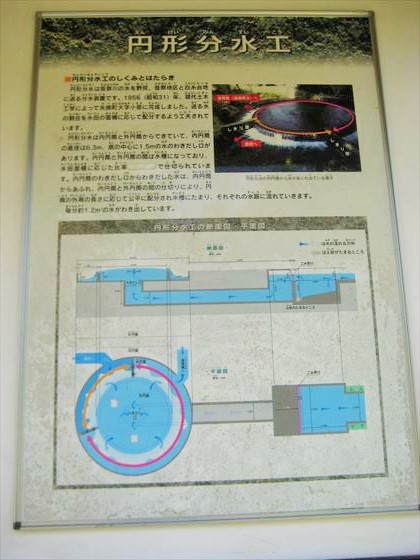

(上益城)御船町 東上野用水/八勢川支流 石アーチ橋(水路) (A) 文化11(1814) WEB 保存状態良好 県下で最古級の水路アーチ橋/現役 2 C