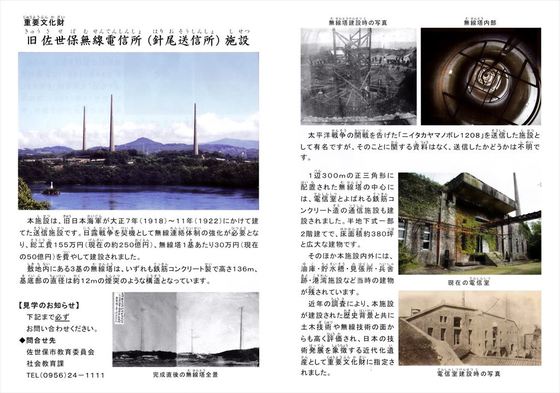

西道仙が揮毫した門柱 最初の建立場所は「祝捷山」

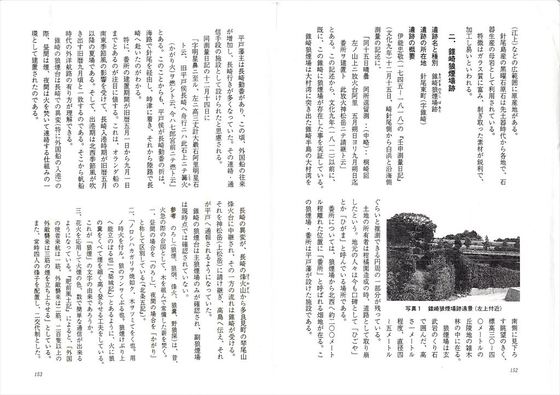

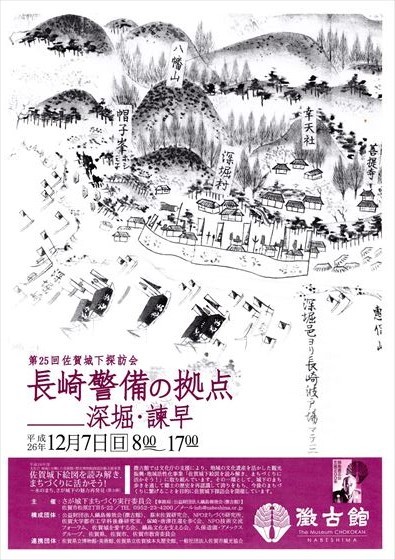

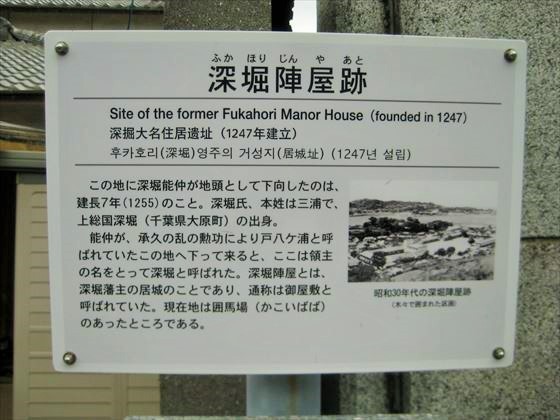

長崎新聞2014年12月1日文化欄の記事は、次のとおり(写真1 記事写しはズーム拡大)。

「明治期に長崎で活躍した医師、西道仙(1836〜1913年)が揮毫(きごう)した文字がある石柱2本の、不明だった最初の建立場所が、道仙が命名した「祝捷山(しゅくしょうざん)」(同市上小島5丁目)の入り口だったことが、長崎史談会原田博二会長らの調べで分かった。

2本の石柱は昨年5月、史談会会員が同市大山町の小道脇で発見。道仙の号「賜琴石斎(しきんせきさい)」の文字があったため、同市内に住むひ孫家族の手で今年10月、道仙ゆかりの地である琴の形をした石「琴石」(同市鳴滝1丁目)のそばに移設された。…」という。

この項は、本ブログ次を参照。

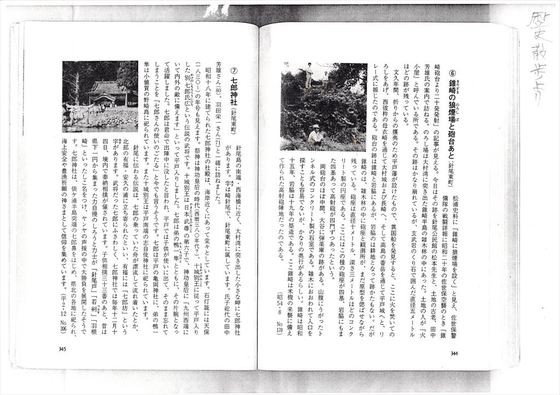

田上の徳三寺近くに明治44年「祝捷山登口」碑が見つかる 2007年6月の記事

https://misakimichi.com/archives/5435

…この石らしい記録は、昭和13年「長崎市史地誌編名勝舊蹟部」祝捷山の項で見つけた。

「西北なる小島、田上方面よりの入口には各石柱を対立せしめ小島口には日耀千旗影、山呼萬歳声と刻し、田上口には武威揚海外、義気貫天中と刻す、西道仙の題する所である」。

碑の背面に刻字はないようだが、別のところの石とは考えられない。旧茂木街道沿いから祝捷山へは両方の登り口があった。

「祝捷山」とは、日露戦争の戦勝を記念し西道仙が命名。田中直三郎が整備した。山頂の自然石にも大正3年山名が彫られ、現在運動公園となって隅に移設(写真7〜9)されている。「祝捷山登口」碑はこれより年代が古い。西道仙書の田上口の1本「武威揚海外」も、この横に移設現存(写真8)して立っていた。

土井首から鹿の岳(仮称)、大山へ 2014年5月の記事

https://misakimichi.com/archives/3951

…大山教会へ出た。あとは大山入口のバス停へ下る。

途中、大山の集落で駐車場車止めに使用している石柱2本。よく見ると「西道仙」書である。長崎史談会原田先生の話では、長崎市中の有名なところから移している石柱で、歴史的価値が高いらしい。

以上は関連の記事だった。うっかりしていた私は、やっと今、思い出した。

大山集落の石柱2本(写真4〜6)は、ずっと以前から存在は知っていたが、深く調べていなかった。集落豪邸の石と思っていた。「日耀千旗影」「山呼萬歳声」との刻みは、田上の徳三寺近くに明治44年「祝捷山登口」碑(写真2〜3)が見つかった2007年当時、この石らしい記録は、昭和13年「長崎市史地誌編名勝舊蹟部」祝捷山の項で見つけていた。

大山集落の石柱2本が、東山手の学校の門柱だったという説は、「祝捷山」が戦後、海星学園の所有地であったところから出ているようであるが、現在は道仙ゆかりの家族の手で、鳴滝の「琴石」のそばに今年10月すでに移設されている。

今回の長崎新聞記事でわからないのは、取材で徳三寺境内「祝捷山登口」碑にも案内されながらこの碑を紹介していない。そして、いったん鳴滝の「琴石」そばにすでに移設された2本の道仙石柱を、もともとあった小島側の「祝捷山入口」に戻す計画がないのだろうか。

徳三寺の碑(左面に「道仙松在此山中」?と刻む。道仙の字のようにも見える)とも3本は、入口という場所の確認で変わってくるが、小島側に並立も考えられる。

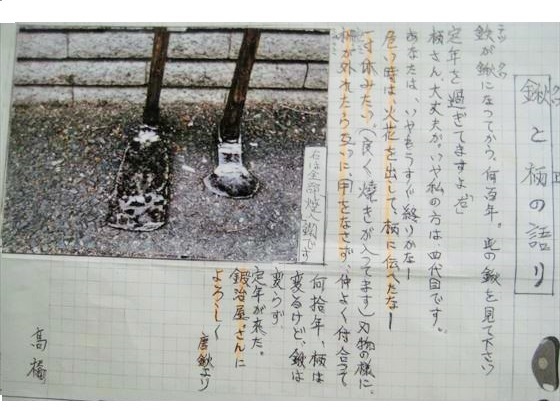

私たちが今更、いろいろ要望しても始まらないが、これまでの文献調査と対処は、いささか手落ちがあったように思う。ところで「長崎市史」の記録。西道仙書の田上口あと1本の石柱「義気貫天中」は、以前として所在不明のまま。どこにあるのだろうか。

地元の昔を知る方から記憶のコメントが今、次のようにあっているので追記する。

「うろ覚えですが、昭和40年半ば頃、合戦場の小島口(南高側)フェンスを入って右手に二本、田上口(徳三寺側)入り口を入ってグランド右隅に二本立っていたと思います。この頃は祝捷山の記念石(大石)も平地にあり、上り放題、上に祠なんぞ建っていませんでした。(と思います)

長崎市史地誌編記載の門柱は、明治38年の公園化と同時に敷地内に設置されたもので高さも2.4mあり、登山口標石は後々整備した折のもののようですね。」