瀬平自然公園 南九州市頴娃町郡

南九州市HPの観光情報による説明は、次のとおり。

瀬平自然公園

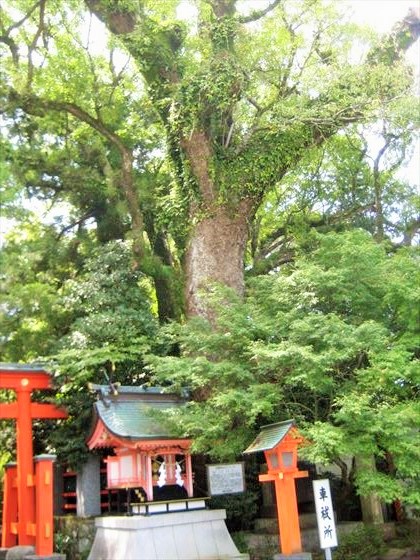

国道226号線沿いの海岸線を主体とした公園です。奇岩,老松の葉かげに開聞岳(薩摩富士)を初めて眺めると,その姿はまた格別です。

洋々と広がる水平線には硫黄島・竹島・黒島,また遠く屋久島が浮かび,夜は,沖合の漁火が明滅して趣があります。佐多岬も遠くかすみ,白砂青松の頴娃の海岸は絵によし,詩によしでしょう。

キス釣りのシーズンには家族連れの憩いに,ドライバーには一服の場所として最適です。瀬平海岸は岩礁が発達し,昔は瀬平の瀬渡りといって,人々に恐れられた難所でした。道路の東側の海蝕洞には,瀬道開発の記念と,安全を祈願したと思われる観音像が安置されています。

◆瀬平の由緒

山川から頴娃麓に通ずる道には,開聞の苙口(おろんくち)から町頭に出る荷辛路(にからじ)峠越えと,この瀬平渡りの2つの道筋がありました。瀬平渡りは,海に突き出た岩と岩の間隙を波しぶきを浴びながら跳んで渡るので,老人や女子,子供は一人では通れない難所でした。この難所に瀬道ができたのは元文3年(1738年)頃のことです。

◆歌碑(与謝野鉄幹・晶子夫妻)について

建立年月日:昭和62年7月3日

設 立 者:頴娃町観光協会・頴娃町

揮 毫:馬場啓彰(元県立頴娃高等学校教諭)

正面

迫平(せびら)まで 我れを追い来りて 松かげに 瓜を裂くなり 頴娃の村をさ 与謝野鉄幹

片はしを 迫平に置きて 大海の 開聞が岳 立てるなりけり 与謝野晶子

裏面

与謝野鉄幹・晶子

歌人与謝野鉄幹(寛)晶子夫妻は,昭和4年7月から8月にかけて山本実彦氏(当時改造社長)の案内で47年ぶりに来鹿,県下各地を歴訪しましたが,8月1日,この瀬平海岸で休息し,当時の樋渡盛広村長の歓待を受けました。

この二首は,洋上に屹立する開聞岳の雄姿,樋渡村長の厚遇にこたえて詠んだもので,そのときの歌集「霧島の歌」の中に収録されているものの1つです。

その歌集の全書には「自動車を南薩に駆る。・・・・・池田湖に到り,次いで頴娃村に出て,迫平(瀬平)の海岸に小憩して近く開聞獄を仰ぎ,また南海を展望す。竹島,硫黄島,屋久島等,遠く水煙模糊の間に在り。頴娃の村長樋渡盛広氏追ひて到り,西瓜その他を饗せらる。雲ありて,しばしば開聞獄を遮る。」とあり,この地からの眺望のすばらしさを述べています。

またこの瀬平海岸は,昔は「瀬平渡り」といって,海岸に突き出た岩と岩との間を波しぶきを浴びながら跳んで渡るという難所で,ここから約50m西方国道沿いの崖の洞穴には,元禄4年(1691年)にこの難所の交通安全を祈って作られた瀬平観音像も安置されています。

観光協会は,この由緒ある景勝の地を永く後世に伝えるため,与謝野夫妻の歌碑を建立したのです。