紫尾山のアカガシ 出水市大字武本 上宮岳国有林

HP「九州の巨樹・巨木たち」による説明は、次のとおり。林野庁の巨木百選に選ばれたこの「紫尾山のアカガシ」は、平成16年8月の台風で倒壊。その現況を確認に行った。

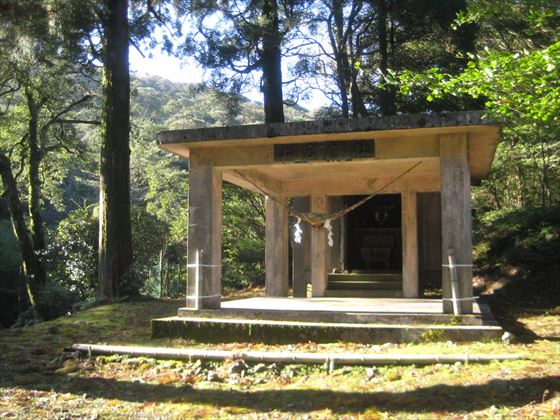

場所がわかりにくいが、上宮神社から周辺を一周する遊歩道の木道跡があるので、丹念にたどると着く。

紫尾山のアカガシ

所在地 : 鹿児島県出水市大字武本、上宮岳国有林

樹齢 : 200年 樹高 : 20m 幹回り:4.5m

森の巨人たち百選

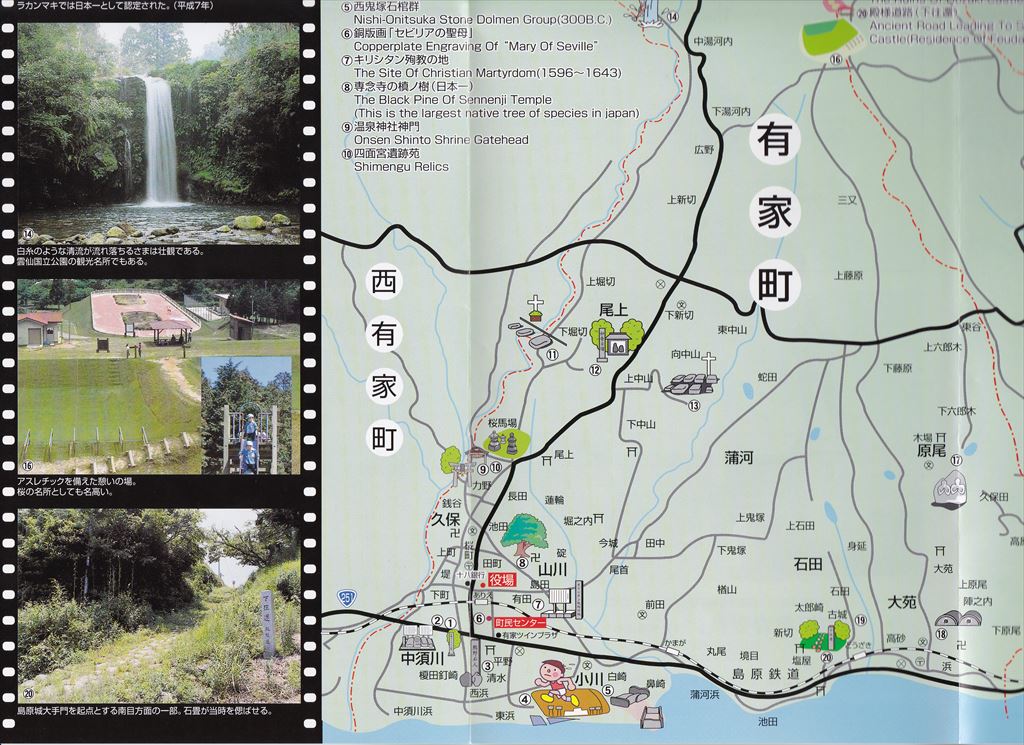

鶴の飛来地で知られる出水市と薩摩郡宮之城町との境界に北薩摩の名峰「紫尾山(1067m)」があります。

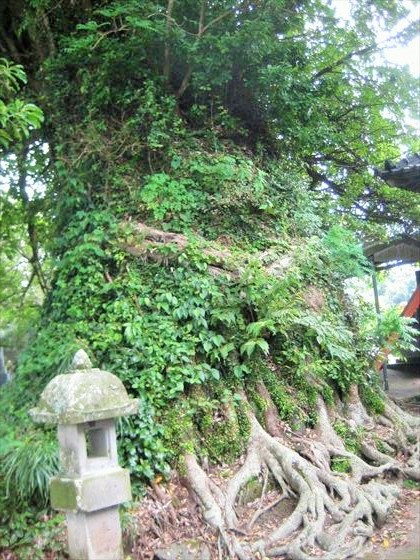

北薩地方では唯一つの1000mを越す山で、八合目付近から山頂にかけては、ブナやアカガシ、ウラジロガシ、イスノキなど豊富な自然林が残され、現在、県立自然公園 「紫尾山広葉樹の森」として整備されています。

林野庁の巨木百選に選ばれたこの「アカガシ」は、登山道途中の九合目近く、上宮神社から少し登った道左手100m (車道からは上宮神社鳥居から神社への道を少し下った右手100m)の所に武骨な木肌を見せ、森の主のような顔をして立っています。

付近一帯はブナやアカガシの巨木が目に付きますが、一方ブナなどの老齢巨木の倒木も数多く見受けられ、世代交代が進んでいるようにも見受けられます。 (ブナ科常緑高木)

ブログはしばらくご無沙汰でした。前回の鹿児島県は、後半が雨にたたられ、いったん帰崎。未訪問のところと調査もれのめぼしいところを訪ねるため、台風が去った10月14日から20日まで、再び鹿児島県へ出かけた。以下、順序をおってその記事を載せる。