川原木場ヒジキさまにあった大榊 長崎市川原町

この川原木場のヒジキさまや大榊は、昭和61年「三和町郷土誌」に載ってない。その後わかったものと思われる。高崎市郎先生の「ふるさとものがたり」を読んでいたら、珍しいことが書いてあった。この本は、三和町教育委員会広報誌「あなたと広場」の掲載記事をまとめたものだが、平成5年2月No.29の「郷土誌余聞」その38に「不思議神」として表われる。内容は以下のとおり。

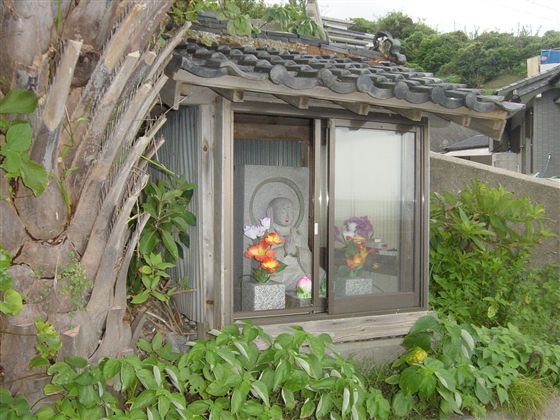

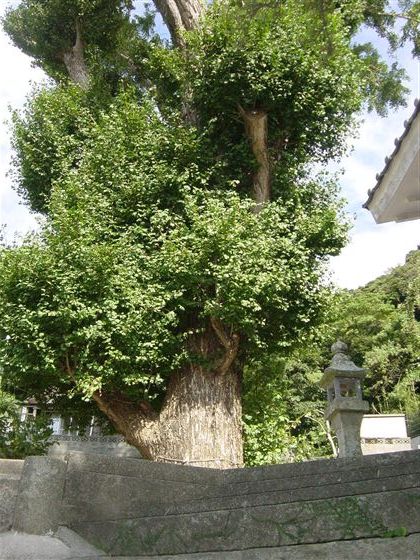

後の方の記述、樹齢数百年の天然記念物ものの榊の巨木ということで訪ねてみた。残念なことにこの木はもうなかった。地主の三浦進さんに聞くと、2〜3年前の台風で倒れたらしい。現況は上の写真のとおり。根株のみ残っていた。大榊とはどんな木だったのだろう。昔はオガダマノキが榊だったので、これとも考えられる。

場所は、木場公民館前バス停から少し行った県道の下手となる。下の道から回らないと行かれない。ひわ畑の奥となる。この道は、今は県道で寸断されているが、熊川力士碑へ続く半島東回り「みさき道」でなかったかと感じている。

郷土誌余聞 その38 「不思議神」 高崎 市郎

川原木場の山中に落人の墓らしい一群を発見し発表したがあれからもう五、六年も経た。最近また変った祀り神があることを知らされ一度行ってみることにした。

祭り主に尋ねてみても何を祀ってあるのかわからないが随分と昔からあったらしいとのことで、藪蚊に喰われ乍ら検べさして貰ったが年代も祭神も書かれて無い。何か訳があっての事なのか部落の人はこれをヒジキさまと呼んでいるらしい。

さて、ヒジキさまとはどんな意味かと尋ねても知らないとのこと、或いは木場の先祖神ではあるまいかとも思った。開き扉のついた仲々立派な祠であって最初これを代々祭っていたのは松浦氏らしい。

松浦氏は木場でも一番古い家柄で…壇の浦で敗れた平家の中には九州の松浦党は菊池氏と共に三百の軍船を連ねて出陣したと記録されているが、この松浦も破れて各地へ散って行った。その中に木場の先祖人がいたかも知れない。

長崎半島東側の海岸地帯には三浦姓が多く、西側には松浦姓が多い。三浦も松浦も平家の一族であることからすれば、この祭神も或いは平家塚と呼んで不思議でもあるまいが、証拠となるべき物が無いので私はこれを不思議神と名づけた。

次にこの祠の近くにある榊に注目した。大体この榊は殆どの神々の近くに植えてあり、通常神事にも使われるが、ここの榊はまさに神木の風格でその巨木には驚いた。大人の抱きまわすような大木でこんな榊をみたことが無い。三和町の天然記念物としても価値あるものではないだろうか。この木の大きさから判断すれば数百年は経たものと思われた。巨木の少ない本町にとっては洵に珍しい植物である。昨年の十九号台風により周辺の山々も随分と荒れて、この神木の葉先も相当に痛んでいたが、春と共に新芽を吹き出してくれることを祈って引揚げた。…

(追記 平成20年1月19日)

ところで、「ヒジキさま」とは、どんな神様か。雲仙市小浜町木津に同名の石祠があった。小浜町・同教育委員会「おばまー史跡めぐりー」平成11年刊8頁の説明は次のとおり。

ひ じ き 様

宗像神社の入り口のところに、恵比寿様と並んで祀られている。石には「安政六巳未歳(1859年)九月穀旦建立」の文字がある。志自岐権現のことであろう。穀旦は吉日のこと。志自岐権現は小豆島移民の守護神と言われている。