為石年崎の「れき質片岩」

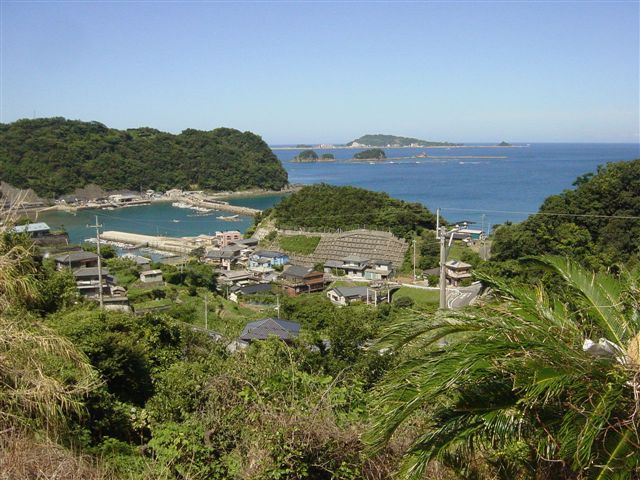

長崎市為石町と川原町の境となる年崎海岸の突端に見られる。三和町「三和町郷土誌」昭和61年刊11〜13頁、地質の「長崎変成岩(西彼杵変成岩)」中の説明は次のとおり。

長崎半島は西彼杵半島とともに長崎変成岩が広く分布している。…三和町では緑色片岩・黒色片岩・れき質片岩の結晶片岩類がみられる。…

「れき質片岩」は、れき岩を原岩とした結晶片岩である。為石年崎、三和中学校入口付近など局所的にしか分布していない。結晶片岩の中でもれき質片岩は全国的にも珍しく、四国の大歩危のれき質片岩は天然記念物に指定され有名である。為石年崎海岸に露出しているれき質片岩は、原岩のれきも明瞭に観察できるもので地質学的に重要な露頭である。

れきの主体は優黒質岩(はんれい岩・せん緑岩など)であるが、優白質岩も含まれている。優黒質岩のれきの大きさはおおむね五〜一五センチで、はんれい岩のほかに角せん石の集まった岩石もある。優白質岩は中〜細粒の角せん石せん緑岩を主とする。原岩としてのれき岩の構造が保存されており、成層状態や、扁平なれきが層理面に平行に重なっているのなどが観察できる。細粒れきによる成層部分では、原岩の斜層理を示す岩相も見られる。

全体的には緑色を帯びた層厚二〇メートル以上のれき質片岩で、年崎から三和中学校方面へ分布がのびていると考えられる。本岩中のはんれい岩れきを構成している角せん石の巨晶を使って測定された放射年代は九一〇〇万年の値がでている。このように様々な意味で年崎のれき質片岩は学術的にも貴重なものであって、護岸工事などで今後埋めたり破壊されたりしてはならないものである。