長崎市矢上町の番所橋近くにある。現地の説明板は次のとおり。

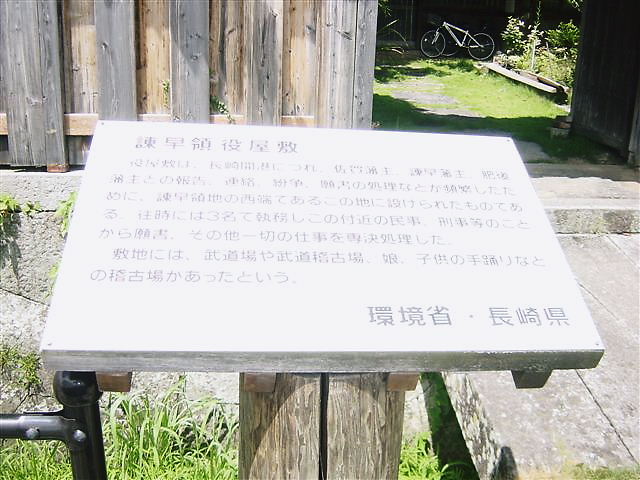

諌早領役屋敷

役屋敷は、長崎開港につれ、佐賀藩主、諌早藩主、肥後藩主との報告、連絡、紛争、願書の処理などが頻発したために、諌早領地の西端であるこの地に設けられたものである。往時には3名で執務しこの付近の民事、刑事等のことから願書、その他一切の仕事を専決処理した。

敷地には、武道場や武道稽古場、娘、子供の手踊りなどの稽古場があったという。

環境省・長崎県

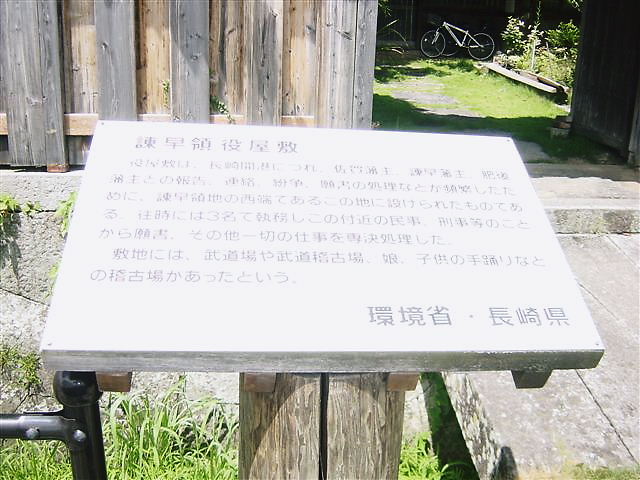

長崎市矢上町の番所橋近くにある。現地の説明板は次のとおり。

諌早領役屋敷

役屋敷は、長崎開港につれ、佐賀藩主、諌早藩主、肥後藩主との報告、連絡、紛争、願書の処理などが頻発したために、諌早領地の西端であるこの地に設けられたものである。往時には3名で執務しこの付近の民事、刑事等のことから願書、その他一切の仕事を専決処理した。

敷地には、武道場や武道稽古場、娘、子供の手踊りなどの稽古場があったという。

環境省・長崎県

観善寺の大クス 長崎市玉園町

長崎市玉園町観善寺境内にある。現地説明板は次のとおり。

市指定天然記念物 観善寺の大クス 指定年月日 昭和44年2月15日

長崎にはクスノキの大木がいくつかあるが、この木もそのうちのひとつである。

樹高は20メートル、胸高幹囲8メートルである。主幹は9メートルの高さで3本の支幹に分かれて、枝張りが広い。

樹勢は旺盛で、豊かに枝葉を繁らせている。

長崎市教育委員会 (62.12設置)

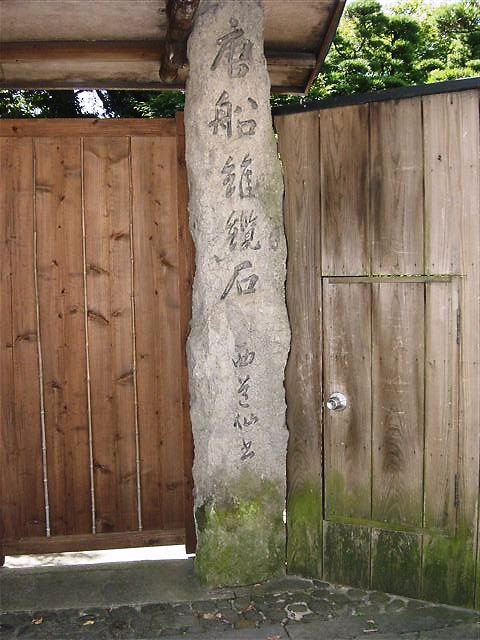

梅香崎唐船繋場の繋石とはどんなものか

十人町の「みさき道」道塚について「人によっては海岸がここまで来ていて、船のロープのもやい石ではないかと言う人もいる」と前に記した。当時の「もやい石」は残っていないだろうか。「長崎市史 地誌編」は、梅香崎唐船繋場の繋石が3箇所に転用さていることを記録している。

このうち、長崎市立博物館「長崎の史跡(歌碑・句碑・記念碑)」平成16年は、次のとおり記している。

28 唐船維覧石(所在地:玉園町1番16号 杉山宅・旧迎陽亭内) 60頁

西道仙(1836〜1913)の「唐船維覧石」の書が刻まれている。この石はかつて梅香崎の唐船繋場の繋石であったという。梅香崎には宝暦12年(1762)に石垣を築いて、唐船繋場が構築された。ここには唐船の修理が行われる場合、関係の役人や唐人達が詰めた木造二階建ての詰所も設けられていた。この繋石はとても珍しいもので、清水寺や梅香崎天満神社境内の燈籠の棹石この繋石といわれるばかりである。

「梅香崎の唐船繋場」は、現在の湊公園近くの梅香崎角ローソン一帯。玉園町の旧迎陽亭へ見に行った。かなり大きな石柱で比較にならない。清水寺や梅香崎天満神社は燈籠の三本足に使われている。

迎陽亭のは別の話がある。岩永弘著「長崎周辺”石・岩・陰陽石”」2002年の17頁は、「今の長崎駅近くの波止場に唐船継纜用の石があった。大黒町辺りの若者達が、迎陽亭の主人が骨董趣味があることを知り。この石をかつぎこんで一夜の宴会費に代えたという謂れのある石である、と」

諌早—有喜街道の道塚 長崎刑務所跡角に残る

諌早市野中町にあった長崎刑務所は、今、建物の一部の取り壊しが始まり、市南部地域の町づくりが推進されている。ここの西角となる交差点の歩道上にこの標石がある。明治33年建立のものだが、諌早と有喜、そして当時江ノ浦だった貝津方面を結ぶ重要な街道筋だったと思われる。

刻面は4面にあり。「←有 喜 →諌早町」「→江ノ浦貝津」「北—南 諌早村大字上□」「明治三十三年十月一日建」。□は損傷部分。寸法は15cm角、高さ80cmくらい。近くで聞き込みをしたが、これ以外はないらしい。

この標石のことは、「長崎の標石」で検索するとHP「ALL−A」があり、2007.6.9記事「旧長崎刑務所近傍の標石」で紹介されているのを知り、ローソン近くにあるとのことで見に行った。

場所は長崎から行くと、総合運動公園前の国道57号線を通り、たちばな信金先の交差点から左に入る。ローソンの先が刑務所跡の角地で、諌早農高の入口前となる。

県道34号線沿い (2)脇岬の風景

平成19年8月8日、長崎半島の南端まで行く。途中で見た海岸などの風景。樺島まで渡ったが、これは別項とした。

県道34号線沿い (1)川原・岬木場の風景

平成19年8月8日、長崎半島の南端まで行く。途中で見た海岸などの風景。脇岬から樺島まで渡ったが、これは別項とした。

野母崎権現山の風景

平成19年8月8日、長崎半島の突端、野母崎の「権現山」(標高198m)を訪ねた。寛永15年(1638)異国船の監視のため遠見番所が設置され、明治・大正・昭和を通じ日本海軍の望楼や高射砲陣地が築かれ、現在は展望台公園として整備されている。

四周の景観は素晴しい。椿公園や日山神社がある。

野母崎樺島の風景

平成19年8月8日、長崎半島の南端、野母崎の「樺島」を訪ねる。樺島大橋を渡って樺島灯台まで行く。

瞑想石 野母崎権現山展望台

長崎半島の先端にある権現山(標高198m)は四方に天草、雲仙、五島灘、高島、香焼、長崎方面、遠くは鹿児島県甑島を一望することができる。寛永15年(1638)には遠見番所が設置されてから、外国船の来航を監視した。その後、明治・大正・昭和を通じ、日本海軍の望楼や高射砲陣地も築かれ、現在は展望公園として整備されている。

「瞑想石」と刻んだ石は、山頂展望台の階下に大きい座石とともにある。観光百選の地。公園整備のため近年設置された石のようで、特に由緒もないと思われるが、気のきいた石柱でなかろうか。

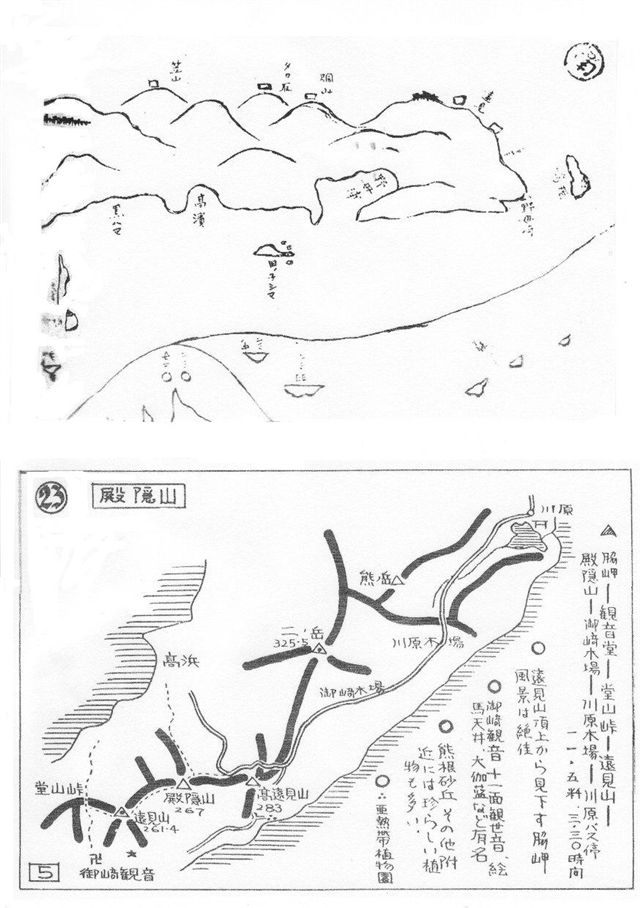

脇岬狼煙台跡とは、どこにあるのか

長崎県遺跡地図の野母崎町に「脇岬狼煙台跡」が表示されてある。場所は最近、風力発電の風車が建った野母崎グリーンパークモトクロス場のある所である。この一角に標高280mの小高いピークがある。現在の5万分の1地図では無名峰である。標高を比べると遠見山が259m、殿隠山が263mであるから、それらより高い。

長崎名勝図絵によると高浜の背後に「笠山」が描かれ、陣所のマーク□がある。小ヶ倉の大久保山こと「笠山岳」とは別のようであり、別資料の長崎市教育委員会昭和50年発行「長崎市周辺ハイキングコース」27頁、殿隠山のコース図に、ここは「△高遠見山 283m」とされている。資料提供は長崎市山岳連盟で、長崎岳人会故臼木寅雄氏の資料と思われる。この人は地元の話をよく聞き、書いていることはあまり間違いなかった。

そこでさっそく出かけてみた。県の資料を調べれば正確な位置があるかも知れないが、目星をつけて探すのがおもしろい。しかし、わからなかった。やむなくモトクロス場の経営者の方に聞いてみた。高浜の山口さんで現地に案内してくれた。モトクロス場の広いコースのある一番高い所の方となり、土塁で築かれていた。直径4m、高さ1.5mほどの土盛りの円形が確認できた。

今は中は完全に埋まって木が生えている。探してもわからなかったはずである。木立がなかったら四方見渡せる良い場所である。山口氏の父親が畑とするため掘っていて見つけ、寛永時代のものか茶碗のかけら等が出てきて、博物館へ引き継いだという。

まだ、昔の山名に関することは、わからないままでいる。 (この稿は平成17年記)