上西勝也氏HP「史跡と標石で辿る 日本の測量史」あとがきから

以下は、日本の測量史研究をされている京都市在住、上西勝也氏HPのあとがきから。

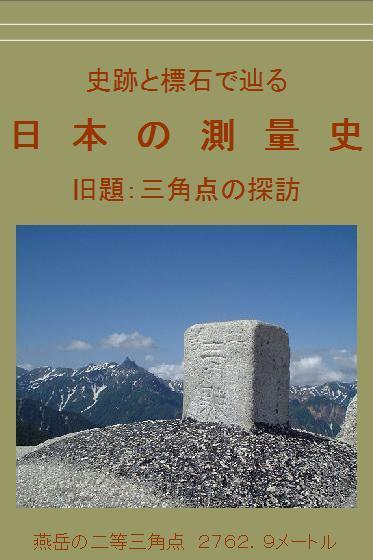

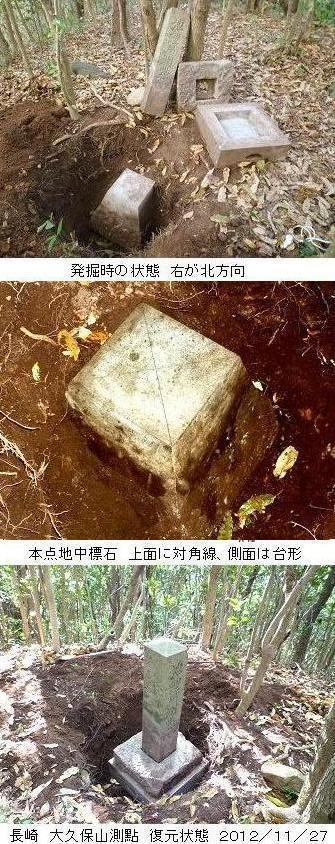

私たちが協力して2012年11月末、長崎魚見岳台場跡(国指定史跡)上の大久保山登山道途中で見かける、内務省地理寮(刻面は「地理局」)が1876年(明治9)に設置した測点を発掘したことにふれられている。

発掘状況の詳しくと、上西氏HPの報告は、本ブログ次を参照。

https://misakimichi.com/archives/3503

https://misakimichi.com/archives/3510

先生が今どうされているか、現況をHPで開いてみたら、この長崎の関したあとがきに気付いた。

上西勝也氏 HP「史跡と標石で辿る 日本の測量史」(旧題:三角点の探訪)

このホームページでは地図をつくるための測量の歴史とともに、わたしが探訪した測量の標石や遺跡をはじめ測量や地図に関する話題を紹介します。

あとがき

2013年1月

前年にひきつづき測量関係の切手収集に力を入れました。エクアドルの切手でフランス遠征隊による南米赤道直下の子午線長測定200周年と250周年を記念した1936年と1986年発行の全14種をバラバラで全部入手できました。

夏にはアイルランドへ旅行しましたが、かつて英国が統治した国であり几号水準点も見つけることができました。几号だけでなく文字数字が付刻されているものが多いようでした。

長崎で内務省地理寮が1876年(明治9)に設置した測点を発掘しました。この測点は地上の表示標存在だけが以前から知られていましたが今回は地中の本体を見つけました。2006年(平成18)2月に初探訪についで昨年4月に掘削予備調査、11月に本体測点発掘となりました。現地の皆さまに大変ご尽力をいただきました。

2014年1月

昨年は標石の探索はほとんどやっていませんが測量史跡のほうは国内あちこちを探訪してきました。柏崎市にある北方探検家、松田伝十郎の顕彰碑、佐渡市宿根木にある幕末の地理学者、柴田収蔵の生家、北海道別海町西別川河口の伊能忠敬が到達した最端地点、稚内市声問にある松浦武四郎の宿営地跡などを訪ねました。そのほか文献によって江戸時代以前の測量について調べこのHPを充実しました。