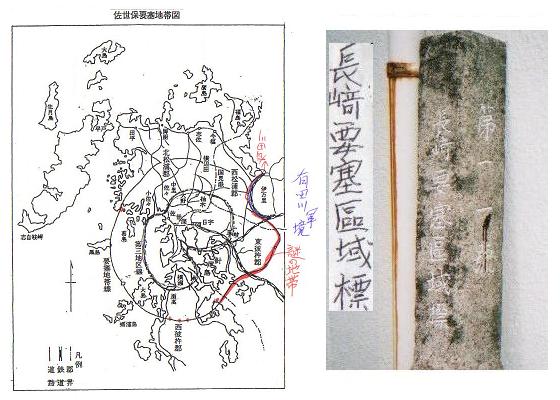

西有田の陸軍省「長崎要塞(地)区域標」

陸軍省要塞地帯標や海軍省軍港境域標の標石探しと、研究をされている佐世保市高橋輝吉氏から寄せられた資料である。

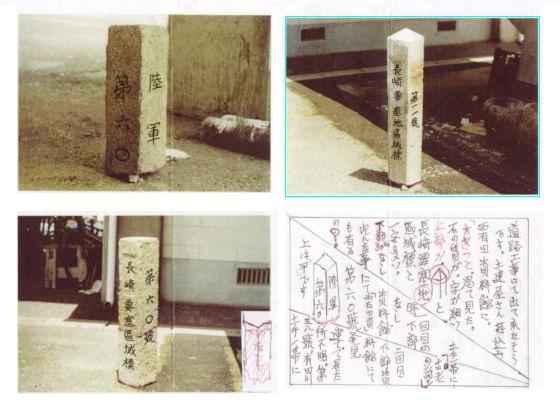

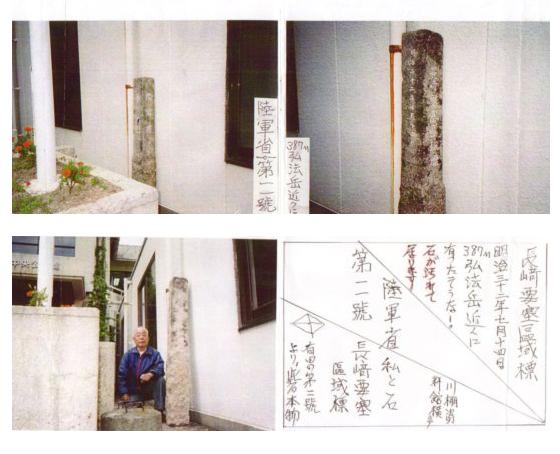

本文は、佐賀県西有田の陸軍省「長崎要塞(地)区域標」の記録。「第11号」が有田町歴史民俗資料館に保存されている(写真上段)が、長崎県の川棚町歴史民俗資料館にも「第11号」がある(写真中・下段)と記す。川棚町のが本物?。

高橋輝吉氏稿 西有田の陸軍省「長崎要塞(地)区域標」

古老の話しだと、有田川一帯、土手に有ったそうです。川の改修で取り外し、日陰なく石が痛んで居ります。第58号、第61号。植込みの中にて写真がよく撮れず、地元の石も見かけます。

10年位前より、波佐見→西有田一帯を何回と行く内に、有田町歴史民俗資料館で土建屋さんが持ち込んだという石を見ました。第60号は上部のみ。次の月に下部有り。

その内に「第11号」。「オヤ」っと。石の質、型、字が小さい、石の上が四角錐。刻面が「長崎要塞地区域標」と一字「地」が多い。

此れより4年位後に、長崎のHさんから川棚町歴史民俗資料館に石有りと。早速、行って見ました。「長崎要塞区域標」「第11号」「明治三十二年七月十四日」でした。何でやな…。弘法岳(387m)近くに有ったそうです。資料館の方は無関心。

私は昔の有田川を良く知りません。ただ、上流に「三領石」が有るのは知って居りました。雨水が有田川・早岐川・波佐見川に分かれる水の境石です。