高浜延命水手前に「みさき道」の道塚が存在したか

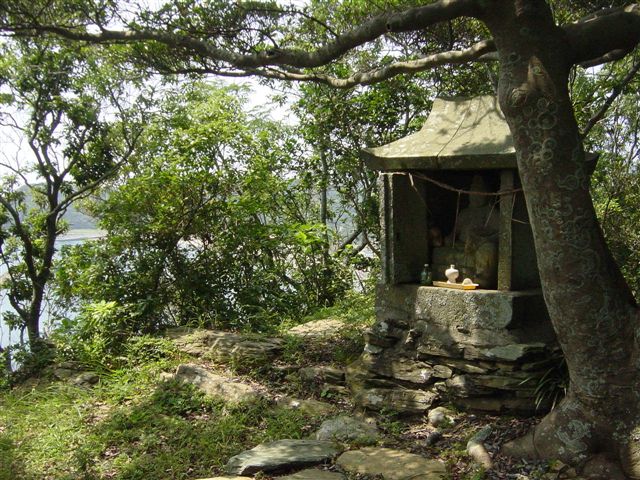

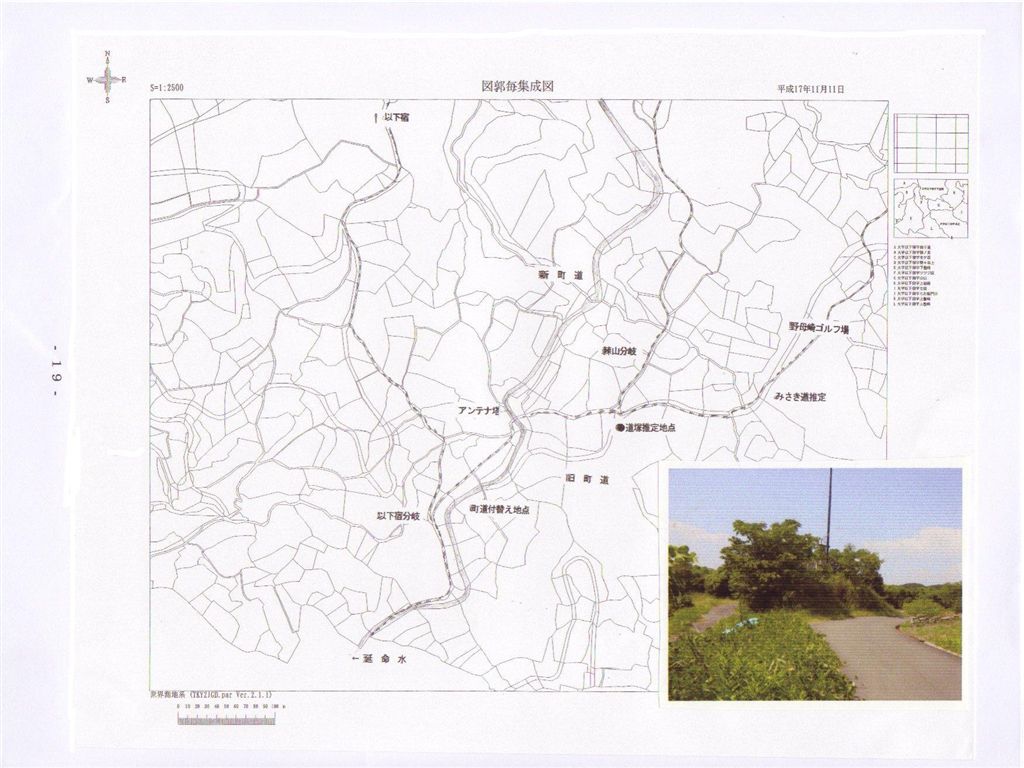

ゴルフ場裏門内の道塚は高浜の方を指す。岬木場へは向かわない。関寛斎日記も高浜へ下った。これが「みさき道」の本道である。あと1つ証拠だてるものがある。「みさき道」は、高浜へ下る旧町道沿いに道があったが、ゴルフ場造成のため敷地内は喪失し、高浜延命水手前の新道取り付け地点に再び道を現わす。正確にその地点は、高浜延命水の水場のまだ300mほど手前、小さなアンテナ塔が建つ。ここは以下宿の南谷から上がってきた「岳路みさき道」との合流点でもある。

「みさき道」と刻まれた道塚は、すぐ上の旧町道の脇にあった。字「山口」と「ツツジ原」の境で、今の新町道沿いに徳道の「棘山」というところに向かう分岐があり、近くの買収された畑の所有者、高浜松尾栄さんが確かにそこに建っていたと話される。古賀陸門氏も若い頃、道を通って目にし、数年前にもあったと「長崎の空 第12集」平成12年などの稿を書かれている。

昨年(平成18年)1月27日、3者で現地調査した。残念なことに、ゴルフ場造成工事のとき土に埋まったか、道塚を探すことはできなかった。第2集ですでに報告している。

あと1人、道塚が存在していたことを覚えている方がいた。第2集を読んだ宮崎の高崎市郎先生(三和町郷土誌編集委員だった)である。ここは川筋で田んぼが広がっており、たしかに道塚が建っていた、とすぐ知らせてくれた。