琴海の主な史跡など (3) 琴海形上町・琴海大平町・琴海尾戸町

琴海の主な史跡などの説明は、琴海町教育委員会編「琴海町史」平成3年発行の1076頁以降「第五章 史跡史話」などから抜すい。

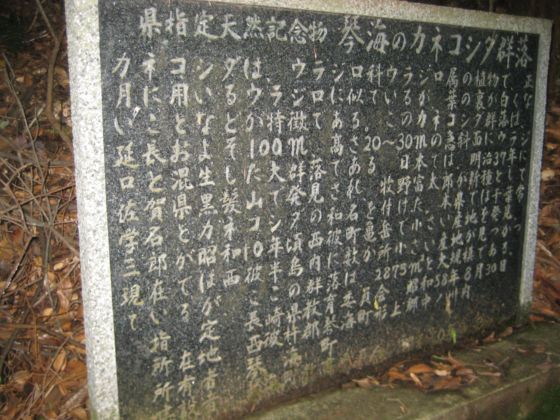

写真 1〜 4 1 琴海のカネコシダ群落 (琴海形上町)

県指定天然記念物。「大子」バス停手前の大子橋から県民の森へ通じる車道を上がる。かなり登って楠原公民館を過ぎ、琴海町防犯灯NO.8からの右斜めの旧道へ入る。トタン小屋と奥に廃家あり。ここが以前の尾崎宅。川を渡った谷間の斜面が群落指定地。説明板がある。

(長崎県の文化財HPから)

琴海のカネコシダ群落 県指定天然記念物

指定年月日:昭和58年8月30日 所在地:長崎市琴海形上町

中の川内楠原の尾崎氏宅に隣接した町有の細道に沿って、延長およそ100m、高さ20〜30mの急斜面にウラジロと混生した大群落である。カネコシダは、ウラジロ科ウラジロ属の植物で、正月に用いるウラジロに似ているが、葉の裏が白くないことなどが特徴。日本では、明治37年に佐賀県黒髪山で発見され、牧野富太郎が新種として、学名とカネコシダの和名を付けた。本県では千葉常三郎が昭和10年頃、西彼町亀岳で小さい産地を発見、現在では西彼杵半島内に数か所小さい産地が見つかっているが、ここは指定地(2,875㎡)も大きく、町が公有化し保護している。

写真 5〜 7 2 旧明治県道の一里標 (琴海形上町)

形上近く「大子小浦」バス停から小川沿いに右に入る。「株式会社平田形上工場」の裏側へ回る小道が旧明治県道。石祠を過ぎしばらく行くと、内山宅入口先の草の茂みの中に折れた標石がある。

本ブログの次を参照。 https://misakimichi.com/archives/2865

(町史 590頁) 交通の発達から

⑪形上地区 現在の「吉野浦」バス停から県道は海岸沿いに迂回していた。そこには衆議院議員中村不二男の豪邸があった。それを過ぎると大子との界をなす形上の内山家、この内山家の所に楠の木と藤の木があった。ここは夏の憩い場であり、その下に一里塚の標柱が立っていた。

高さ1mほどの角柱「正面の下部に”長崎縣”、右側面の上部に”長崎へ八里”、左側面上部に”面高へ七里”」とあった。現在は露出部45cmが残って、正面の”長崎縣”のみが現存、左右は”里”のみを残し、上半分は折れている。思えば18cmの角柱、約1mの標柱であった。…

写真 8〜11 3 形上小学校跡 (琴海形上町)

「形上」バス停から形上保育園の方へ入る。形上公民館後ろの迫宅が、「形上尋常小学校」の跡地。当時の校門?が残るが、庭にあった町史に記す明治31年建「学碑」は、近年、近くの形上小学校校庭へ移されていた。形上小学校は平成18年、創立100周年を迎えている。

(町史 1104頁)

筆者(町史の執筆者山口博氏)の記憶に残る戦前の当地は、草茫々の広場、時々活動写真が催される所であった。敷地は80×50mくらい。今、民有地となった当地を訪ねると、明治三十一年建立の学碑が建って365個の漢字で学校創立事情を語る。それによると当地に学校が竣工したのは明治29年10月、景観宜しき地に、地元民の熱意により起工した旨を記すが、それ以前については、「形上学校は民屋を借ること殆んどニ十年」と記すのみで、その始まりについては触れていない。…

写真 12 4 山 神 (琴海形上町)

「形上」バス停から形上公民館と形上保育所との間の坂の車道を上がる途中にある。

(町史 1104頁)

150年ほどの年輪を思わせる楠、クチナシ、榊が境内を蔽う中に、15×15mの平地が開かれ、奥まった所にトタン葺きの覆い堂あり、そばの石灯籠礎石には「形上村氏子中」と記される。正月、11月16日には賑やかな祭りが行われた。覆い堂の中には、台石とも高さ1mほどの入母屋式妻入り石祠がある。当町の石祠は多く明治に成るもので入母屋式屋根の平入り石室、台石、基礎の三部から成るのを常とする。しかし、当地の山神祠堂のみが、入母屋式妻入り石祠があることは銘記されてよい。

写真 13〜18 5 城の辻(舞岳城跡) (琴海形上町)

「形上」バス停から形上公民館と形上保育所との間の坂の車道を上がりきった広い交差点に、「舞岳城跡」の案内標識がある。道は狭いが車はまだ上まで行く。終点から城跡の山頂まで遊歩道を5分登る。

(町史 1102〜1103頁)

『郷村記』に、「舞岳の古城。荘屋門前より亥(北北西)の方五町余の処にあり高さ麓より登りニ町三〇間。頂上東西一ニ間南北一町今は野畠なり。乾(北西)の方石垣築立、腰郭の形あり、艮(東北)の方絶壁、巽(南東)の方石垣あり、南の方大手と見へたり。元禄の記に、此城相川知仙と云者籠り、喜々津主殿と云者と迫合、右時代取合の様子不分明と云々」。以上の『郷村記』どおり、山頂の標高126mの所に石垣、腰郭が現存する。江戸期に至って廃城となり、毘沙門天王が祀られる。当神は仏教守護の四天王の一の武神とされるところからみると、山城時代から祀られたのかもしれない。

しかし、当祠堂は江戸期のもので高さ75cm、屋根1m×50cmの切妻造り平入り石祠。中に高さ20cm、幅10cmほどの金銅像あり、右手に槍、左手に宝珠を捧げる武装忿怒形で岩座の上に直立する。側に「宝暦九年五月、奉寄進石灯籠、願主中村定右衛門」とあり、宝暦9(1759)年前後の石祠ではあるまいか。鎮座地は10mを一辺とする三角形で、30cmほどの落差で広い境域となり南へ70mほど延びる。11月18日ともなれば、形上郷中の祭りとなり、砂を載せた牛を引き、牛の安全を祈願したもの。牛と毘沙門天の関係は明白でないが、毘沙門天は武神のほか、郷中の氏神となるなど、造立目的は多岐であり、当毘沙門天は郷中守護の神として祀られ、人間のみでなく、生業に必要な牛の守護神としても崇拝されたのではあるまいか。現例祭は12月18日。

写真 19〜20 6 谷頭の山神と稲荷さん (琴海大平町)

形上交差点から右折、尾戸半島のつけ根「大平橋」まで行く。北から小川が流れ左へ曲がると、上流に「江ノ平 大平公民館」がある。公民館すぐ裏手の急なコンクリート道を車で登ると、一番上のビニールハウスに出る。ハウスの右上に山神の石祠が見える。

谷頭は西側の谷。遠回りで山道が荒れてわかりにくい。昔(昭和25年か?)、祠を谷頭から移転したと聞く。「江ノ平の山神」というべきだろう。

(町史 1094頁)

『郷村記』に「谷頭、山神、所中祭之、例祭正月九日、十一月十六日、石祠、木鳥居壱、境内四畝」。境内入り口の両脇に巨大な白樫が立ち、根元から10本ほどの巨幹が分枝して神の依代となり、巨岩盤座を背に鎮座する。現在の石祠は昭和25年、前田藤吉建立、眼病の御願成就に奉献したとものという。隣って、高さ120cmほどの稲荷大明神が巨岩、山桃の木を背に鎮座する。両祠とも入母屋平入りの石室である。

写真 21〜23 7 尾戸又兵衛のデジマノキ (琴海尾戸町)

尾戸半島の南端の方。ぺニシシュラオーナーズGC入口を過ぎ、終点小口港1つ手前「又兵衛」バス停まで行く。左へ下ると3軒の家があり、先の岳本宅入口石垣上にデジマノキが立つ。幹囲1.4m、樹高8mほど。岳本氏は住んで140年となる。その前から生えていたと話す。出島にしかないといわれる木が、ここにもあった。最後の写真は、又兵衛下の海岸「塩垂島」。

長崎市・出島資料館の側にそびえているデジマノキは、歴史ある大木で県天然記念物。

本ブログの次を参照。 https://misakimichi.com/archives/383

(琴海文化センター展示「琴海エリア」資料から)

出島の木 幕末の頃、オランダ人がジャカルタにあったナンヨウスギ科常緑高木、学名アガチスハルマを出島に移植したもので、出島の木といわれている。