テーバルバンタ 喜界町大字花良治

喜界島総合情報サイト「喜界島ナビ.com」による説明は、次のとおり。喜界港から県道628号により南部の山手、自衛隊喜界島通信所正門前を通って上がって行くと、その先の分岐道に「テーバルバンタ」展望所の案内板がある。

テーバルバンタ

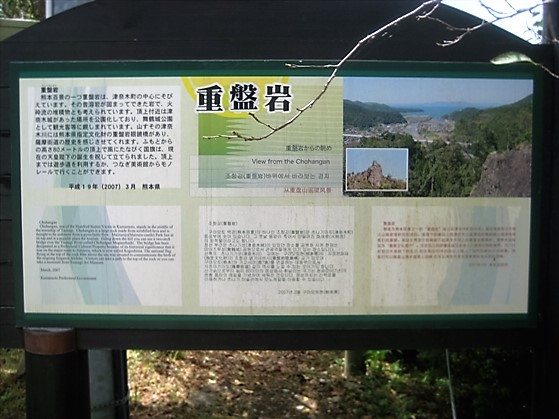

喜界島を構成する石灰岩は、古くは約10万年前から造礁性サンゴが絶え間なく生き続けることにより形成されました。年間約2ミリといわれる極めて早い隆起速度により世界でも類い稀なるサンゴ礁段丘の景観を今に残しています。喜界島の南西部を見渡す中西公園周辺からは地面ごと隆起した様子を知ることが出来ます。