鉾納社のケヤキと夫婦スギ 小国町黒渕(東蓬莱)

サイト「気になる!くまもと」の老樹名木が語る『ふるさとの自然・歴史・暮らし』による記事は、次のとおり。

国道387号沿い。小国町出身の洋画家坂本善三美術館に至る道の角に、鉾納宮(鉾納社)がある。

樹齢1000年の鉾納社(ほこのみや)の欅(けやき) (阿蘇郡小国町)

■年月の積み重ねを感じさせるケヤキ

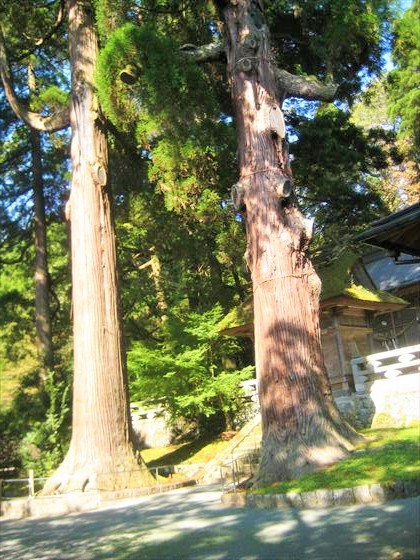

神社の境内から行き交う人々を見守るようにそびえ立つ巨樹です。近くにある大杉がすらりとしているのに比べ、ゴツゴツとして苔むした幹の佇まいに堂々とした風格を感じます。

ケヤキ 町指定天然記念物

樹齢(推定) 1000年

幹囲 7.3メートル

樹高 18.3メートル

■ケヤキやスギの巨木がつくる鎮守の森

小国町の中心・宮原(みやのはる)地区から国指定天然記念物「阿弥陀杉」に向かう途中、国道387号から坂本善三美術館に曲がる右手の角に鉾納社(ほこのみや)があります。この境内には巨木が多くて神々しい鎮守の森を作っていますが、その曲がり角を見下ろすような位置に立っているケヤキの巨樹が「鉾納社の欅」です。樹肌はゴツゴツとして苔むし、道路より一段高い台地の縁に立っているため根が地表に現れ出て、岩の塊の一部のように見えます。

道路から境内に登って行く石段の右側に立つ、厳格な門番のような佇まいです。もともとは、神社を守る仁王像のように2本のケヤキが並び立っていましたが、西側の樹が枯れて1本だけになってしまったとのことです。樹高は現存する樹の方が高いのですが、幹囲は枯れた樹の方が大きかったそうです。一本だけでもこれだけ堂々としているのですから、二本がセットになって並んでいたときの姿はさぞかし立派だったことでしょう。

鉾納社は明治期に正式名を宝来(ほうらい)吉見神社と定めましたが、地元では古くからの名である鉾納社と呼ばれています。神武天皇の皇子国龍命(くにたつのみこと)とその妃が祀られています。神社の由来は詳しくはわかりませんが、言い伝えによると黒淵地区の久漏牟田(くろむた)の鉾洗(ほこあらい)から二振りの鉾が出土し、湧水できれいに洗いあげたところ見事に光り輝き、その鉾をお宮に納めたといわれます。

楼門の下には「夫婦杉」と呼ばれ、樹齢700年といわれる2本のスギの巨樹が、高さを競うように並んでそびえ立っています。勢いよく伸びた枝からは青々と葉が茂り、圧倒的な存在感があります。楼門に向かって右が男杉、左が女杉と呼ばれていて、二人三脚で小国郷を見守ってきたかのようです。夫婦杉のほかにも拝殿の横や境内に何本ものスギが大きく育っていて緑濃い鎮守の森を形成しています。境内には古い祠(ほこら)があって、そこに社(やしろ)を建て、安産祈願の小さな鳥居がつくられました。

鉾納社の横には小国町が誇る坂本善三美術館があります。坂本善三は明治44年(1911)小国町黒渕に生まれました。「グレーの画家」と称され、ヨーロッパでは日本の伝統的な美しさを表現する画家として高い評価を受けました。東京のアトリエを空襲によってすべて失った画伯は、戦後に帰郷して、ふるさとの自然などをテーマに抽象画を描き続けました。この美術館では昭和62年(1987)に亡くなるまで制作した代表的な作品177点を収蔵、展示しています。明治期の古民家を改築した美術館は、郷土の景観保全と創造に貢献したとして、平成7年に「くまもと景観賞」を受賞しています。