長崎市立山里小学校の「永井桜」 長崎市橋口町

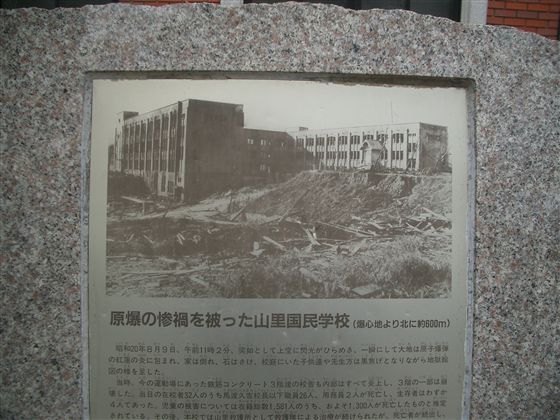

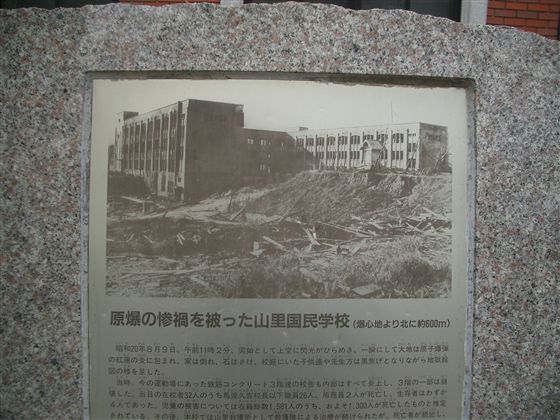

長崎市橋口町にある長崎市立山里小学校は、大橋電停下車徒歩約6分。爆心地から北へ約600m。被爆により児童約1300人、教師28人が亡くなった。

被爆校舎は現在の運動場のところにあったが、平成元年に新校舎が高台へ建て替えられている。

昭和23年に永井隆博士が学校や地域に苗木を贈った「永井桜」は、永井隆記念館によると、今30本ほどしか残っていないとみられる。

山里小学校には50本寄贈されたが、現在確認できるのは旧校門付近の5本だけとなっている。この坂は桜にちなんで「永井坂」と呼ばれている。

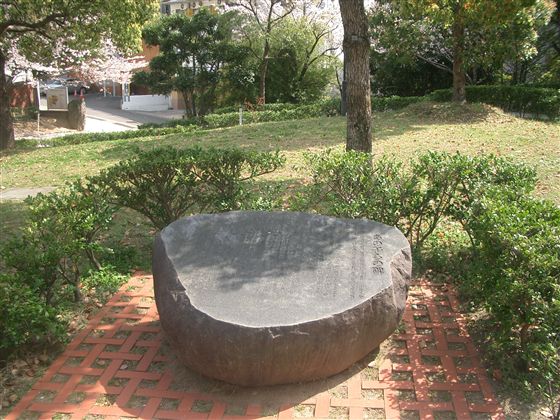

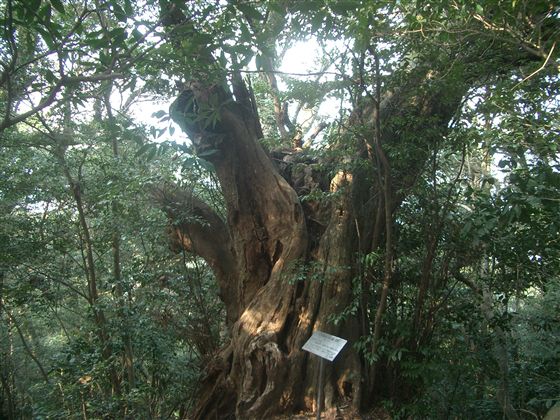

なお、今の運動場にあるクスノキは、被爆校舎の裏にあったため、生き残った木らしい。

2008年4月2日の長崎新聞”ながさきニュース”の記事は次のとおり。

命の尊さ伝え続けて 長崎・山里小で「永井桜」咲く

「長崎の鐘」などの著作で知られる被爆医師・故永井隆博士(一九〇八−五一年)が、壊滅した町の復興を願い長崎市立山里小(橋口町)などに贈った「永井桜」が、博士生誕百年のことしも美しい花を咲かせた。

永井博士は一九四八年、著書の印税を投じ浦上地区の教会や学校などに計千本のソメイヨシノの苗木を贈った。山里小には児童の手で約五十本が植えられ、学校前バス停から続く上り坂と旧校門前の桜並木が春の風物詩となった。

ソメイヨシノの寿命は約六十年ともいわれ、山里小の永井桜も倒れたり枯死が相次いでいる。同小五年時に植樹した長崎市泉一丁目の被爆者・榊安彦さん(71)によると、現在確認できるのは旧校門付近の五本だけ。

榊さんが植えた桜は現在、高さ五メートル、幹回り二メートルの大木に成長。この春も先週から見事な花を咲かせ始めた。榊さんは「いつまでも咲き、子どもたちに命の尊さを教えてほしい」とうれしそうに眺めていた。