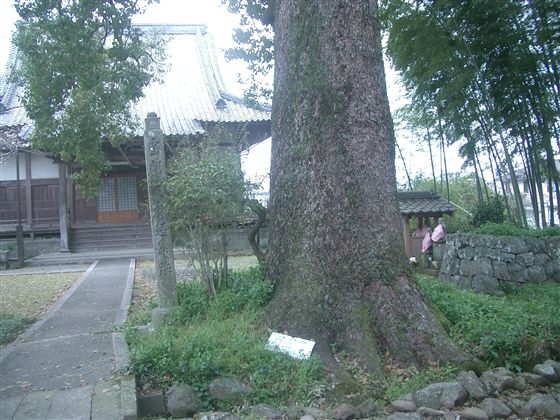

千綿にある「馬加瀬淵」と「龍頭泉道」の標石 東彼杵郡東彼杵町瀬戸郷

東彼杵郡東彼杵町の千綿川河口に「馬加瀬淵」と「龍頭泉道」と刻んだ古い標石がある。

HPでは「伊能忠敬測量による長崎県内の主な街道・長崎街道」千綿の項が、標石の所在を地図上で示して紹介してある。

あと1つは「長崎街道ポタポタ道中記」。九州大七三会が「伊能図で甦る古の夢.長崎街道」(河島悦子著)を参考にしながら長崎街道をツーリングした紀行だが、これには標石の写真があり記事は次のとおりあった。

「…国道34号線に出て、千綿漁港近くで、再び長崎街道へと入ります。

千綿川岸に建つ「馬加瀬淵標石」です。 橋が架かっていなかったため、雨が続いて水かさが増えると、渡河も命がけだったようです。

「馬加瀬淵標石」の近くに建てられていました。「龍頭泉道」と書かれていますが、何なんでしょう?。

このあと、長崎街道は入口が良くわからなくところが多くて、いくつかのパートが不通過となってしまいました。

「餅の浜踏切」から、再び長崎街道へとはいりました 。…」

2つの標石がある場所は、現在の国道34号線千綿橋のすぐ上流の右岸である。長崎街道の案内標識によると、道筋は国道の千綿橋下をくぐらせて千綿川を渡り、「馬加瀬淵」標石のあるやや手前川岸に上がらせている。

街道の道はこれから瀬戸郷の高台へと続き、六地蔵塔を見るのだが、ここら辺りは、今の街道歩きではわざわざ千綿川を渡らず国道の千綿橋を歩かせるため、標石の存在があまり知られていないのではないだろうか。

4月4日現地へ行って標石を見てきた。確認すると千綿川の川岸に立つ一方は、刻み「馬加瀬淵 従是山下淵三町二十三間」、16cm角×高さ1m。

龍頭泉へと分れる道角に立つあと一方は、刻み「龍頭泉道 従是四十町餘 四十八潭あり」、27cm角×高さ1.7mであった。

千綿渓谷蓮華淵近くに残っている同じような古い標石は、風景の項ですでに写真を紹介している。

なお、最初のHPなどによると、大村市杭出津3丁目の曲角に「これより左そのぎみち」と刻んだ長崎街道辻道標が標識とともにある。私は街道歩きをしてなく知らないので出かけてみたい。