祐徳稲荷神社のモミノキ・クスノキなど 佐賀県鹿島市古枝

佐賀県鹿島市古枝の祐徳稲荷神社は、桜の名所だが、境内にはモミノキ・クスノキ・イヌマキ・キンモクセイのかなり大きな木が見られる。

祐徳稲荷神社のモミノキ・クスノキなど 佐賀県鹿島市古枝

佐賀県鹿島市古枝の祐徳稲荷神社は、桜の名所だが、境内にはモミノキ・クスノキ・イヌマキ・キンモクセイのかなり大きな木が見られる。

さが名木100選 90 大明神(大魚神社)のチシャノキ 佐賀県太良町

佐賀県太良町の大明神(大魚神社)は、国道207号線JR多良駅前を過ぎ、多良川の橋を渡るとすぐ左手に見える。境内にはチシャノキのほか、イチョウ、イヌマキの大木がある。

後ろの写真は、平成20年10月撮影。葉をつけたイチョウとチシャノキ。神社裏手の円教寺にもチシャノキの大木があった。

佐賀県同パンフレットによる説明は次のとおり。

90 大明神(大魚神社)のチシャノキ

・所 在 地 太良町多良1897

・推定樹齢 180年

・大 き さ 樹高 21m 幹回り 3.5m 枝張り 14m

・登録番号 47514

太良町栄町大魚神社境内にイヌマキと並んでおり、樹齢は180年と若い部類に分けられるが、幹回りが、3.5mと、この種では他に見られない大木であり、県内でも特に貴重な存在である。

さが名木100選 91 誓願寺のムクロジ 佐賀県太良町

佐賀県太良町の誓願寺は、国道207号線太良町役場手前の交差点から左折。JR長崎本線踏切を渡り進むと、すぐ左手に見える。

写真6、7枚目は、平成20年10月16日写す。葉をつけたムクロジと、施術のあと。

佐賀県パンフレットによる説明は次のとおり。

91 誓願寺のムクロジ

・所 在 地 太良町糸岐378

・推定樹齢 300年

・大 き さ 樹高 22m 幹回り 2.5m 枝張り 8m

・登録番号 47739

太良町針牟田の誓願寺境内の一角にそびえ立ち、樹種としては、大変珍しく町内ではこの誓願寺のみに存在する。町内では一番古く、大変貴重な存在である。

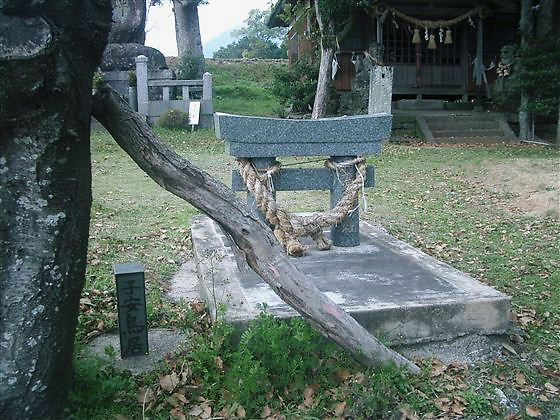

高岩神社のイヌマキ 南島原市西有家町長野

雲仙の宝原から登る高岩山の山頂に、高岩神社は祀られているが、イヌマキのある高岩神社(分社)は、山麓の南島原市西有家町長野にある。

西有家交差点から雲仙への県道47号線に入る。長野小学校前バス停手前から左折すると堤があり、その上の高台が神社。境内には2本のイヌマキとクスノキの大木がある。

Otoji.K氏HP「長崎の名木」リストの中の説明は次のとおり。最後の写真は、高岩山頂の神社。

高岩神社の大イヌマキ

西有家町馬渡瀬にある。神社右手にイヌマキがある。幹周り3.33m、樹高20m。樹齢220年という。石段の上にあり、タコ足のように石段の下に根を伸ばしている。

高岩神社は、西有家町で最も高い高岩山(881m。ロッキーヒルと言われる岩峰)にあるが、ここの高岩神社は分社で、五穀豊穣の神様である。

高岩山は島原半島南部に伝わる民話「みそ五郎伝説」の巨人が住んでいた山。雲仙岳に座り、有明海で顔を洗うというガリバーのような「みそ五郎」は、人がよくて力持ちで、味噌をなめるが大好きだったらしい。

嬉野市(塩田町)に残るアーチ石橋 佐賀県嬉野市塩田町

佐賀県嬉野市(塩田町)に残るアーチ石橋は、2橋である。嬉野市(嬉野町)は先項にあり。

HP「長崎県の石橋を訪ねて」には佐賀県のもあり、説明は次のとおり。

写真 1 第 8 番 八天神社の眼鏡橋 嬉野市塩田町大字谷所乙

年代は不詳 長さ 11.14m 幅員 3.69m

佐賀県重要文化財

伝統ある塩田石工の面目を施す石橋。

御神官に話を聞いたところ、河川改修の再に移転を迫られたが、逆に水路のバイパスを作って、現在地に橋を残したとの事。

(現地説明板) 佐賀県重要文化財 石造眼鏡橋

全長十一米十四糎 橋巾 三米六九糎 橋高 四米六五糎

眼鏡橋と云うアーチ式石橋は寛永十二年に中国の僧如定が長崎に架設したのが日本で最も古くその後九州各地に広まったと云われるが長崎に近い佐賀県には極めて少なく殊に江戸時代のもので完構を保つのはこの橋が県内唯一のものである

この石橋は当社の千二百年大祭記念として当地の石工によって施工されたものである 文政九年二連アーチの眼鏡橋として計画されたが 結局一連アーチに変更され巨石材を両岸および底面に畳 基礎を堅固にして嘉永七年に完成した この形式の石橋は江戸時代における中国文化の影響を物語る文化的遺産として保存すべき価値がある

なお此の碑の石材は当時基礎に用いた巨石材の残品を保存されて来たものである

佐賀県教育委員会

写真 2 第 179 番 塩田町の石造眼鏡橋(大黒丸橋) 嬉野市塩田町大字五町田甲の吉浦神社参道に架かる。

元禄13年(江戸中期)に再建、明治33年再建 長さ 5.5m 幅員 3.5m

嬉野市指定文化財

塩田は長崎街道のルートにもなっていた古くから栄えた宿場町。この眼鏡橋も江戸中期に再々建と有るから、最初の架橋は相当古いものだと判断できる。

現在の車道のほうが遠慮している姿は好ましい。ついでに吉浦神社に参って和泉式部公園でも散歩してみましょう。

吉浦神社の境内に入ると桁式の石造の太鼓橋が迎えてくれました。

鹿島市に残るアーチ石橋 佐賀県鹿島市

佐賀県鹿島市に残るアーチ石橋は、3橋である。

写真1の説明は、HP「長崎県の石橋を訪ねて」から、写真2、3の説明は、HP「ニエモンの明日に架ける橋 佐賀県の石橋」から。

写真 1 第 131 番 祐徳稲荷神社の参道橋 鹿島市古枝祐徳稲荷神社

未確認だが明治の架橋と言われる。 長さ 約8.0m 幅員 約4.0m

楼門前の神池に架かる。

祐徳稲荷神社は貞享4年(1687年)肥前鹿島藩主鍋島直朝公の夫人花山院萬子媛が、朝廷の勅願所であった稲荷大神の御分霊を勧請された稲荷神社で、衣食住の守護神として知られる。

写真 2 NO2,955 松蔭神社参道橋 鹿島市高津原

橋長:2.04m 橋幅:5.0m 径間:1.45m 拱矢:0.75m 環厚:21cm

松蔭(しょういん)神社由緒

「創建 寛永10年9月21日 由来 旧佐賀藩祖鍋島忠茂公の徳を慕い祀りて松蔭神社と称す、爾来歴代藩主の神霊を合祀さる」

世戸さんからの情報です。石造アーチ橋です。

写真 3 NO2,965 松山神社東参道橋 鹿島市三河内 大木庭

橋長:1.4m 橋幅:1.45m 桁厚:17cm

リブアーチ式

こちらの方がメインでしたが、危うく見落とすところでした。リブアーチ式です。

有明海の風景と祐徳稲荷神社などの桜

平成20年3月31日、有明海沿いの国道207号線により佐賀県鹿島市まで行く。破瀬ノ浦・肥前七浦などの風景。桜は鹿島市の祐徳稲荷神社と後は旭ヶ丘公園。