高隅山地・高隅城跡・高隅ダム(大隅湖) 鹿屋市上高隅町ほか

鹿屋市街から国道504号により高隅ダムまで行く。高隅山地・高隅城跡・高隅ダム(大隅湖)の風景。

ウィキペディアフリー百科事典、じゃらんnetによる説明は、次のとおり。

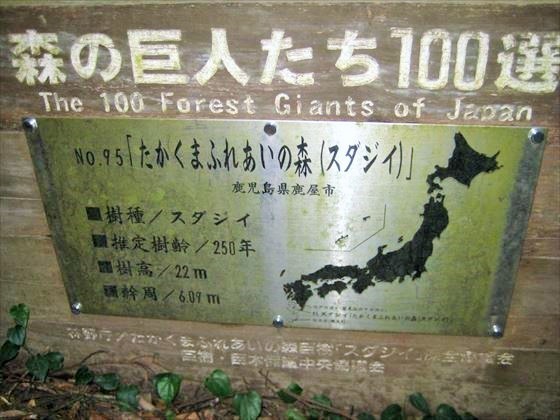

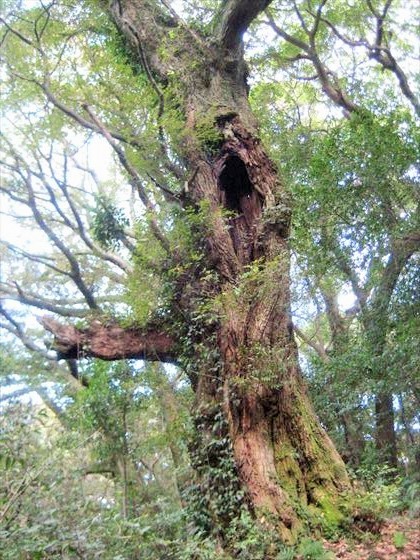

高隈山地

高隈山地(たかくまさんち)は、大隅半島中央部の鹿児島湾沿いに連なる山地である。一般には鹿児島県鹿屋市と垂水市との境界付近に横たわる南北約25km、東西約15kmの山地を指し、その中心部にそびえる大篦柄岳や御岳などを含む標高1,000m以上の山岳群を総称して高隈山(たかくまやま)と呼ぶ。

地理

日本におけるブナ林の南限があり、「森林生物遺伝資源保存林」に指定されている。また、高峠、大隅湖、猿ヶ城渓谷などの景勝地は「高隈山県立自然公園」に指定されている。高隈山(日本三百名山及び九州百名山に選定されている。) 大篦柄岳(おおのがらだけ)- 最高峰、標高1,236m[1]

歴史

古くから山岳信仰の対象とされており、江戸時代末期の毎年3月から4月にかけて盆山、大篦柄岳、小篦柄岳、妻岳、権現岳、中岳、近戸宮を巡る七岳参詣が行われていた。盆山、大篦柄岳、小篦柄岳、妻岳は樹木を御神体としていた。[2]

地質

地質学における高隈山地は高隈山付近から霧島山の南東付近まで連なる南北約60キロメートルの山地を指す。白亜紀に堆積した四万十層群と呼ばれる地層が隆起したものを基盤とし、阿多カルデラ、姶良カルデラ、加久藤カルデラなどの火山活動による噴出物が積み重なっている。

大篦柄岳の西側斜面には第三紀に形成された直径約7キロメートルの花崗岩ドーム「高隈花崗岩体」があり、その周辺部にタングステン、モリブデン、金、ビスマス、ウランなどの鉱脈が存在する。大篦柄岳や御岳などの山塊は、花崗岩の形成に伴い周辺の地層が加熱され緻密なホルンフェルスとなったため侵食から取り残されたものである。

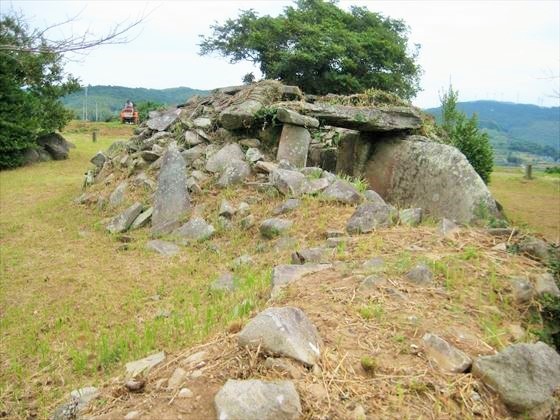

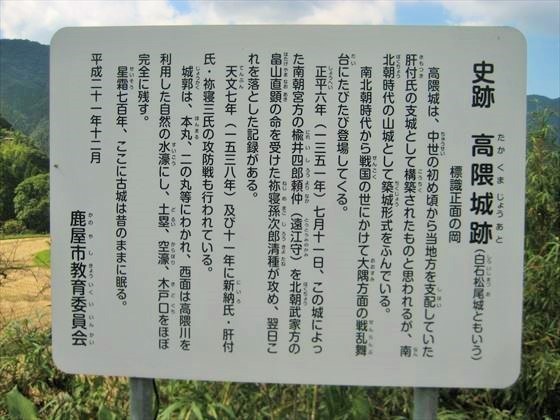

高隈城址

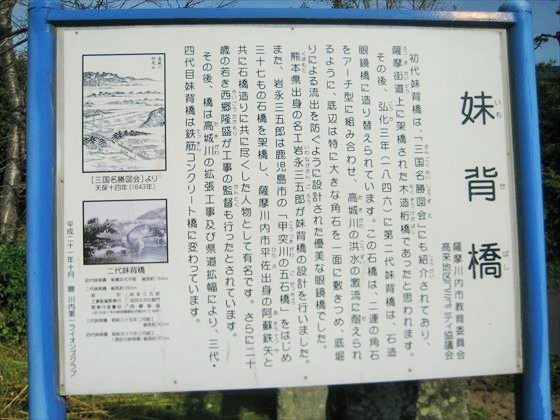

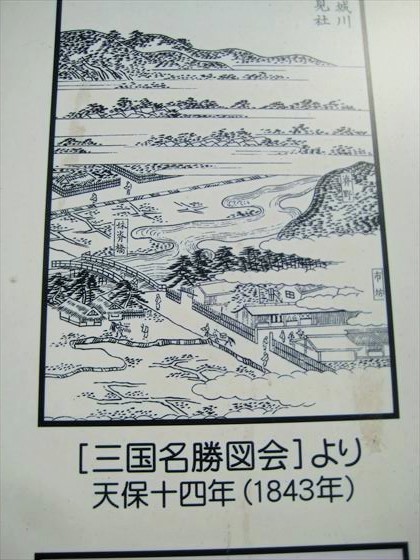

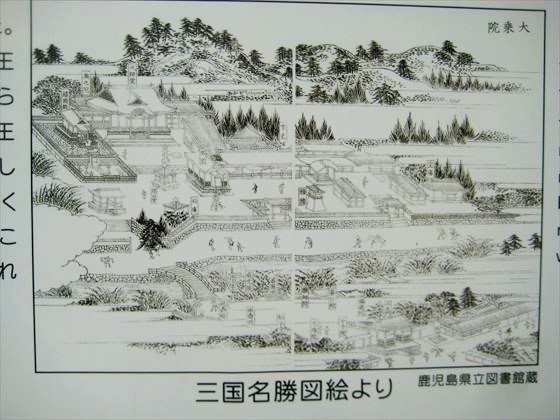

中世に築城されたものと推定される。『三国名勝図会』にみると、永禄(1558)のころは肝付兼続に属し、そのあと伊集院忠棟の所領と変わり、文禄4年(1595)には細川幽斎が豊臣秀吉から与えられている。そして慶長4年(1599)には島津義弘の征韓の軍功によって、また島津氏に復したと記されている。

高隈ダム(大隅湖)

高隈ダム(たかくまダム)は鹿児島県鹿屋市下高隈町古園、一級河川・肝属川水系串良川に建設されたダムである。

かんがいを目的に農林水産省九州農政局が管理する農林水産省直轄ダムで、堤高47.0mの重力式コンクリートダムであり大隅半島では最大規模のダムである。長年不毛の大地であった笠野原台地への農業用水を供給する「国営笠野原農業水利事業」の根幹施設として建設された。ダムによってできた人造湖は旧国名である大隅国より大隅湖(おおすみこ)と呼ばれている。

歴史

鹿屋市市街地の北東部に広がる笠野原はシラス台地と呼ばれる保水力の小さい火山灰土壌の高台であり、川は深い谷を穿っているため農業用水や生活用水を得ることが困難な土地であった。このため地域によっては80メートル以上の深さの井戸を掘り、牛の力を借りて水を得る有様であった。このような状況を改善するために1947年(昭和22年)頃からダム建設の検討が行われ、1959年(昭和34年)に着工され、1967年(昭和42年)3月に完成した。ダムの建設に伴い約200戸の住民が移転を余儀なくされた。灌漑面積は4,807ヘクタール[1](笠野原自体は6,000ヘクタール[2])におよぶ。