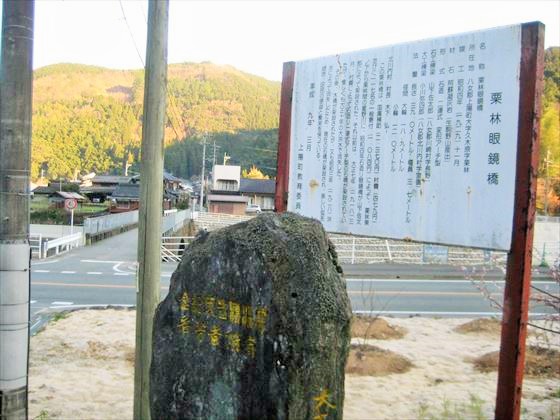

栗 林 橋 八女市上陽町久木原

HP「石橋・眼鏡橋・太鼓橋・石造アーチ橋」福岡県の石橋によるデータは、次のとおり。八女市星野村から黒木へ向かう途中、県道52号の上陽町久木原で栗林大橋を見た。

№1,849 栗林橋

八女市上陽町久木原 栗林

星野川

橋長:39.0m 橋幅:3.7m 径間:18.9、12.0m 拱矢:4.5m 環厚:60cm

架設 昭和4年(1929)11月

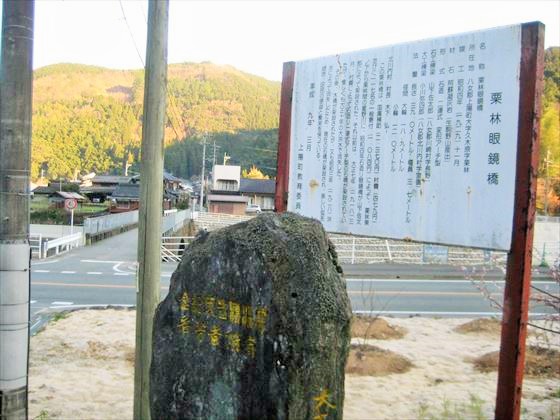

栗 林 橋 八女市上陽町久木原

HP「石橋・眼鏡橋・太鼓橋・石造アーチ橋」福岡県の石橋によるデータは、次のとおり。八女市星野村から黒木へ向かう途中、県道52号の上陽町久木原で栗林大橋を見た。

№1,849 栗林橋

八女市上陽町久木原 栗林

星野川

橋長:39.0m 橋幅:3.7m 径間:18.9、12.0m 拱矢:4.5m 環厚:60cm

架設 昭和4年(1929)11月

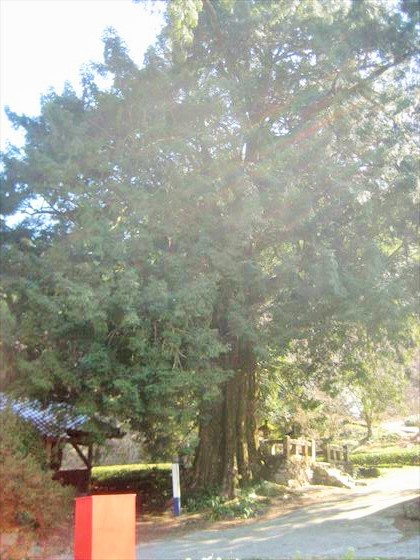

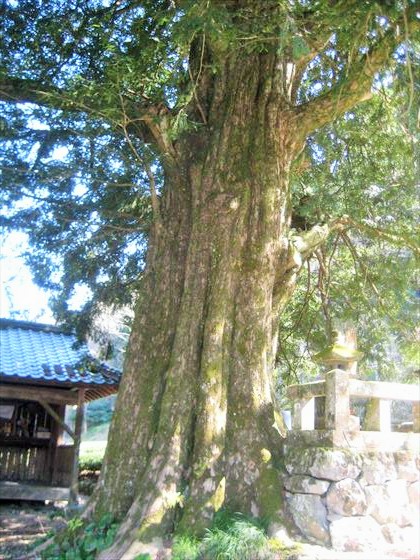

桁山の榧(カヤ)の木 八女市星野村

現地説明板は、次のとおり。県道57号で八女市星野支所から矢部方面に向かう。すぐ星野川の対岸に、桁山の大カヤノキが見える。

桁山の榧(カヤ)の木

昭和48年11月15日

福岡県文化財(天然記念物)指定

樹高17.5m 胸高周囲6.6m

佐賀県厳木町にある木に次いで、九州では2番目の大きさと言われています。推定樹齢は千年を越しますが、樹勢はなお旺盛なものがあります。地元では昔から、「この木を傷つけたり、折ったりすると、悪疫が流行する」と言い伝えられており、村人たちに手厚く守られ続けてきました。

平成17年3月 星野村教育委員会

船 着 岩 八女市星野村

星野村観光協会2013年発行「観光MAP 星野村」による説明は、次のとおり。県道52号で八女市星野支所から進むと、的別当近くの大カーブ地点付近に展望公園がある。室山神社と船着岩は、パワースポットのようだ。

船 着 岩

星野村の村民からは「船着岩」として親しまれる大岩で、室山神社の側に位置します。神々の乗り物である「天の浮き船」が、太古の権現山に飛来し、船着岩につながれていたという伝説は、山里の星野村にロマンを感じさせてくれます。

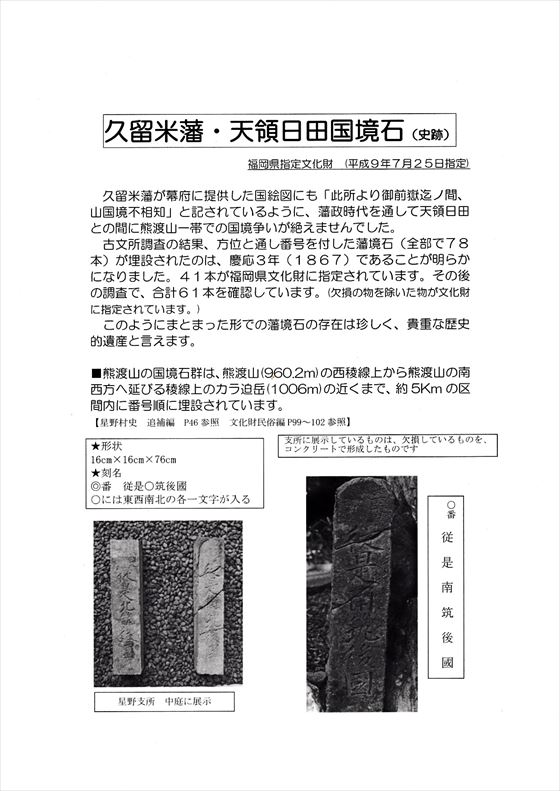

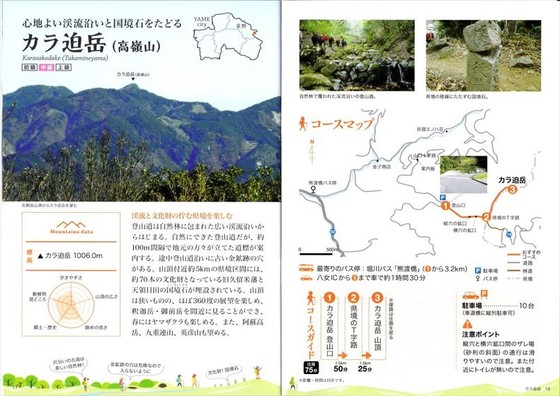

熊渡山の国境石群 八女市星野村 熊渡山〜カラ迫岳一帯

サイト「近世以前の土木・産業遺産」福岡県リストによるデータは、次のとおり。私はカラ迫岳近くの国境石を確認したいと、八女市星野支所から県道57号で熊渡橋まで行き、山口集落奥のカラ迫岳登山口まで向かった。ここに史跡説明板と登山案内図がある。

とても山に登る時間と気力がない。八女市星野支所の中庭に移設展示している国境石は写してきた。現地「七拾二番 従是北 筑後國」の画像は、八女市観光振興課発行「八女の山」カラ迫岳18頁の掲載写真で、借用させてもらった。提供は、八女市・茶のくに観光案内所。

熊渡山の国境石群 くまどやま

八女市 境界石 72番:高43㎝ (全81基) 寛政8(1796)? 県史跡 (41基) WEB(筑前国境石散歩) 原位置(下部埋設)/抜けて横倒しなど状態は様々だが、全体にあまり良くない 筑後国・久留米藩〜天領日田/写真は現地に自立しているものとしては最大級の「七拾二番 従是北 筑後國」/数は多いが個々の標石が高50㎝以下と小さい 2-3

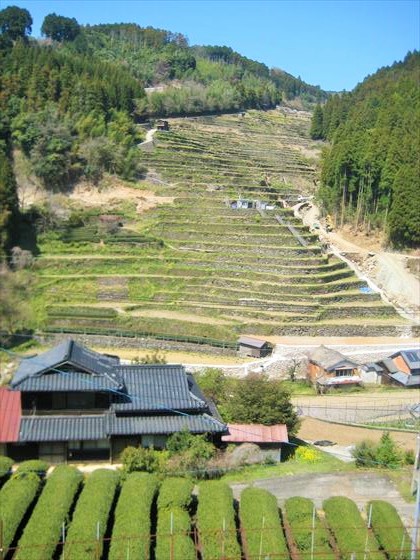

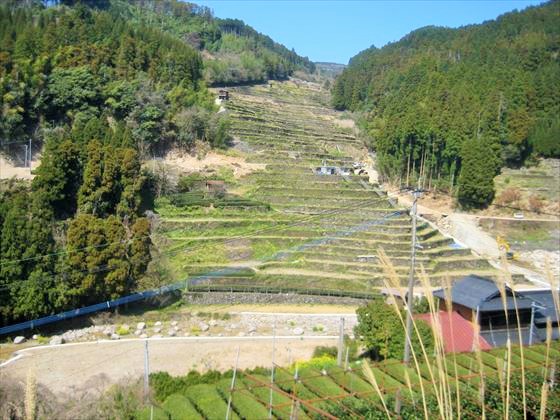

広内・上原地区の棚田石垣 八女市星野村 広内・上原

サイト「近世以前の土木・産業遺産」福岡県リストによるデータは、次のとおり。私はうきは市から県道52号により合瀬耳納峠を越え、八女市星野へ出た。峠からの下りの中間くらいに、県道52号棚田展望所があった。

広内・上原地区の棚田石垣 ひろうち、うえばる

八女市 棚田石垣 天保8(1837) 星野村教育委員会 保存良好 何段にも重ねられた見事な棚田石垣 2 B

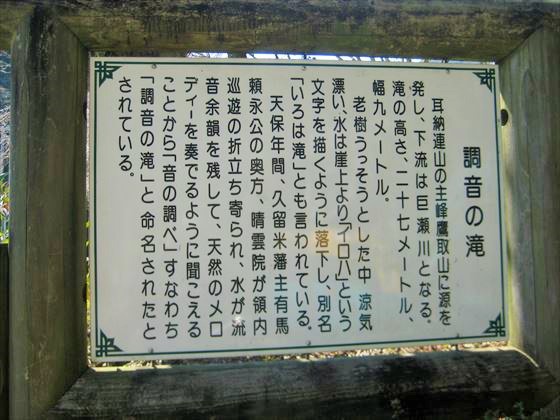

調音の滝 うきは市浮羽町妹川

うきは市HPの「季節のおすすめイベント」による調音の滝の説明は、次のとおり。 うきは市から県道52号により合瀬耳納峠を越え、八女市星野村へ向かう。峠までの途中、調音の滝公園に寄った。

調音の滝滝開き (平成26年7月6日(日))

調音の滝滝開き 夏の到来 天然のクーラーで涼を求めて!!

筑後川に注ぐ巨瀬川(こせがわ)の源流、杉木立と棚田とお茶畑に囲まれ、 「水源の森百選」にも選ばれている。調音(ちょうおん)の滝、魚返り(うおがえり)の滝、 斧淵(おのぶち)の滝とともに巨瀬の3滝(こせのさんたき)と呼ばれる。

調音の滝

滝の高さ27メートル、幅9メートル。名前の由来は、江戸時代、久留米藩主の奥方が立寄られ、 滝をながれる水の音が流音余韻を残し、 天然のメロディを奏でるかのように聞こえたことから「音の調べ」すなわち「調音の滝」と名づけられたと言われています。 また、崖上から「いろは」の文字を描くように水が流れ落ちることから別名「いろは滝」とも呼ばれています。 滝の側に寄ると何とも言えない涼しい風が滝壷から吹き寄せてきて、まるで天然のクーラーのようだと人気。

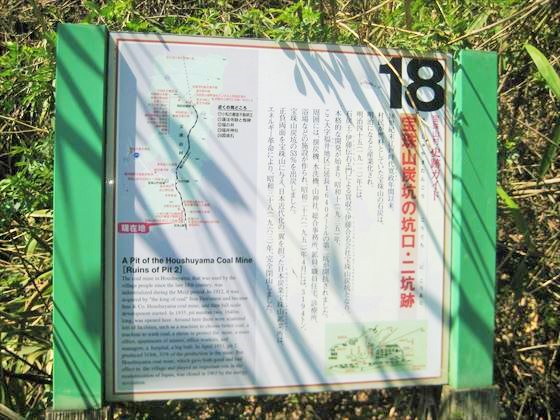

宝珠山炭坑の坑口・二坑跡 東峰村福井

現地説明板は、次のとおり。宝珠山駅先の踏切から宝珠川の橋を渡る。宝珠山グランド・テニスコートの手前にこの史跡説明板があった。ほかの場所は訪ねていない。

宝珠山村 史跡ガイド

18 宝珠山炭坑の坑口・二坑跡

18世紀末江戸時代の寛政年間以来、村民が燃料としていた宝珠山の石炭は、明治になると産業化され、明治45(1912)年には、石炭王・伊藤伝右ェ門による買収で伊藤合名会社宝珠山炭坑となり、本格的な開発が始まり、昭和10(1935)年、ここ大字福井地区に延長1640mの第二坑が開坑されました。

周囲には、採炭機、水洗機、山神社、総合事務所、鉱員・職員住宅、診療所、浴場などの施設が作られ、昭和26(1951)年4月には、3194トン、宝珠山炭坑の53%を出炭しました。

正負両面を宝珠山に与え、日本近代化の一翼を担った日本炭業宝珠山鉱業所は、エネルギー革命により、昭和38(1963)年、完全閉山しました。

宝珠山大山林道沿いの国境石群 東峰村福井

この項は、HP「筑前国境石散歩」の14宝珠山(日田街道) 朝倉郡東峰村宝珠山を参照。概要は下記のとおり。 http://www.geocities.jp/chikuzensakaiisi/page138.html

№1の国道211号線脇歩道上。JR日田彦山線宝珠山駅東側。…は、前記事とした。№2以降の国境石も、私は興味があり主な石を訪ねてみた。現地は、宝珠山駅先の踏切から宝珠川の橋を渡る。宝珠山グランド・テニスコート上の左奥の谷間である。ここに国境線があった。大山峠への大山林道開設記念碑があり、このあたりから林道沿いや田の畦道、山中に国境石群を見かける。

私が撮影した8基のNo.など写真の詳しい説明は省く。林道で出会った地元の茂木氏が教えてくれたのは、東峰村教育委員会と最近調査し、駅側を除き13基の国境石を確認したと言う。正確な調査資料を持っておられた。

№2のある林道開設記念碑の手前にも、1基あるというので私も探してみた。実際、記念碑のある林道反対側の田の中の用水タンク脇に1基(写真3,4)見つけた。

私からこのことは、HP「筑前国境石散歩」氏へ知らせたので、東峰村から資料を取り寄せ13基全部の現地調査を、そのうちしてもらえると思う。

朝倉郡東峰村宝珠山

文献(天保の古図)によると、19基の国境石を建て現在11基が残っているはずなのですが、何度探しても10基しか見つけることができませんでした。

№は私が勝手に東から西へ打っています。…

№1は、国道211号線脇歩道上。JR日田彦山線宝珠山駅東側。…

№2以の石の石は数mおきに隣接しています。本来、川(道路北側)の中央が国境になるはずですが、ほんの少し(私の見た感じではせまいところで4〜5m、広いところで15m程)国境が南にずれていたため、天草代官とのトラブルを避けるために国境を細かく主張したようです。

№2〜10まで直線で400m程です。№2以降の石は、取り合えず大きさを整えて文字面はきれいに加工してありますが、横・裏面はほぼ自然石のままです。

№2・3

文 字 2) 従 是 北 筑 以下不明 3) 従 是 北 以下不明

場 所 JR宝珠山駅の西側にある村民グランドから大山峠の方へ向かい、民家が途切れたすぐ先の道路南側に2、その上数mのところに3。

備 考 この2つの石だけが道路の南側にあります。

サイズ 2)高さ 88×横 26×奥行 22(cm) 3)高さ 105×横 35×奥行 32(cm)

№4

文 字 従 是 北 以下不明

場 所 この石から上は道路の北側になります。この石は道路のすぐ脇にあります。

備 考

サイズ 高さ 57×横 26.5×奥行 20(cm)

№5・6

文 字 5・6共) 従 是 以下不明

場 所 道から見えます。

備 考 5以降、民有地(田の中)にありますので充分ご注意ください。

サイズ 5)高さ 84×横 30×奥行 27(cm) 6)高さ 56×横 27×奥行 20(cm)

№7

文 字 従 是 北 筑 以下不明

場 所 6の数m先です。

備 考

サイズ 高さ 81×横 27×奥行 24(cm)

№8・9・10

文 字 8) 不明 9) 従 是 以下不明 10) 従 以下不明

場 所 田のあぜ道にあります。道から見えますが、稲が成長する季節になれば見えなくなるでしょう。

備 考 8は表が棚田の法面に面していますので、間違いなく文字が書いてあるのですが、何と書いてあるのか全く読めません。

サイズ 8)高さ 76×横 26×奥行 25(cm) 9)高さ 41×横 29×奥行 23(cm) 10)高さ 26×横 27×奥行 23(cm)

宝珠山の国境石 東峰村福井

サイト「近世以前の土木・産業遺産」福岡県リストによるデータは、次のとおり。国道386号夜明三叉路交差点から国道211号に入り、JR宝珠山駅近くまで行く。国道脇に福井神社があり、その手前の県境のコンクリート擁壁歩道上に国境石がある。

宝珠山の国境石 ほうしゅやま

(朝倉)東峰村 国道211号・歩道上 <日田街道> 境界石 高187㎝,幅28㎝,厚23㎝ 天保5(1834) WEB(筑前国境石散歩) 下部1/3の所で破断→修復 (正面)「従是北 筑前國」/筑前国〜豊前国 3 C

大 肥 橋 日田市夜明

HP「石橋・眼鏡橋・太鼓橋・石造アーチ橋」大分県の石橋によるデータは、次のとおり。国道386号夜明ダムの先、夜明三叉路東側、大肥川に架かる現橋のすぐ上流に架かっている。

№1,049 大肥橋

日田市夜明 大肥(おおひ)

大肥川

橋長:27.6m 橋幅:4.6m 径間:22.5m 拱矢:4.7m

架設:明治32年(1899)

夜明三叉路東側、大肥川に架かる現橋のすぐ上流に架かっています

大肥橋

「この橋の上流約1.5Kmに位置し、参勤交代の街道でもあった茶屋の瀬に架けられた歌詠橋は、石造アーチ橋で、当時は名橋として評判も高く、広瀬淡窓の詩にも詠われたものであった。しかし惜しいことに、翌嘉永三年の洪水によって流失し、長い間多くの人々は困り果てていた。

その代わりとして明治三十二年に完成されたこの大肥橋は、セメントやコンクリートの無かった時代に拱矢比4.8という日本でも珍しい扁平な石造アーチ橋であって、余程熟練した石工の手によって作られたものであろう。以後約80年間年々通過する自動車が増加し、今では1日1万台を越す交通量となり、その上1台1トンもなかった車が現在では20トンも越すように大型化してきた。この莫大な荷重にもめげず、又洪水や地震にもびくともせず今日までその役目を果たしてきたのである。

石造アーチ橋はもはや作られなくなってしまった現在、私達はこの美しい石造アーチ橋を何時までも大切に保存してゆきたいものである。」 案内板より